□黃勁

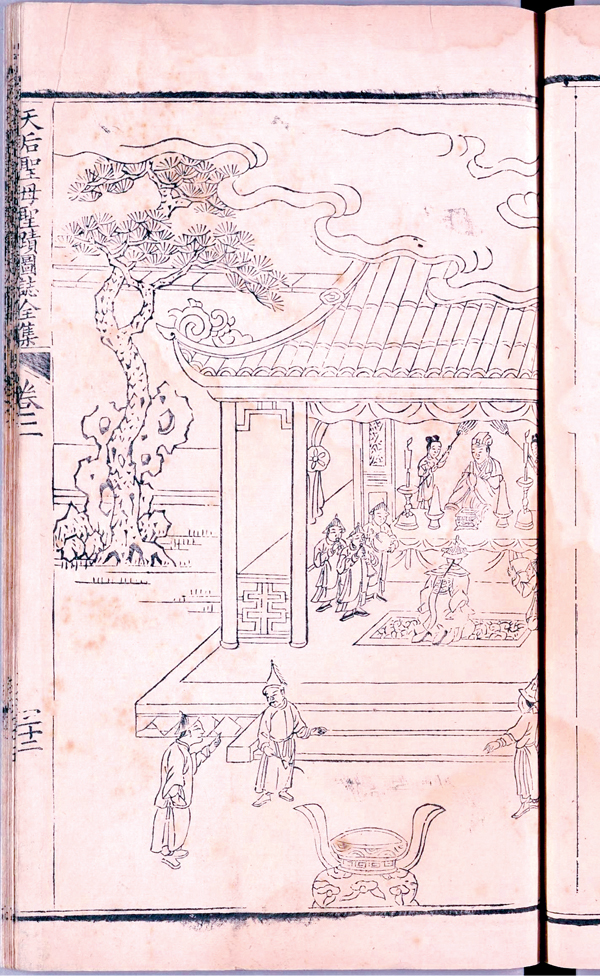

清代《天后圣母圣跡圖志》之“答神庥欽頒祀典”

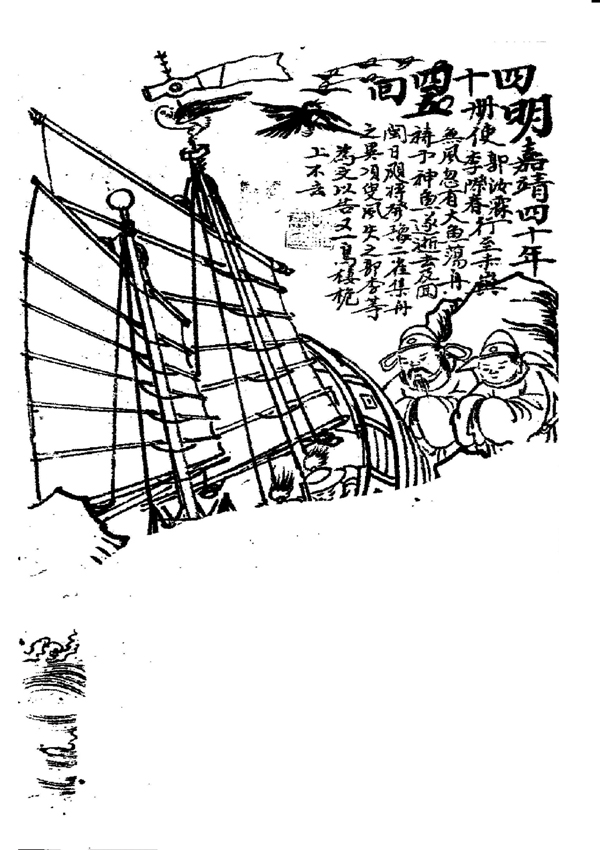

《林媽祖志全圖寶像》之第四十四回(局部)

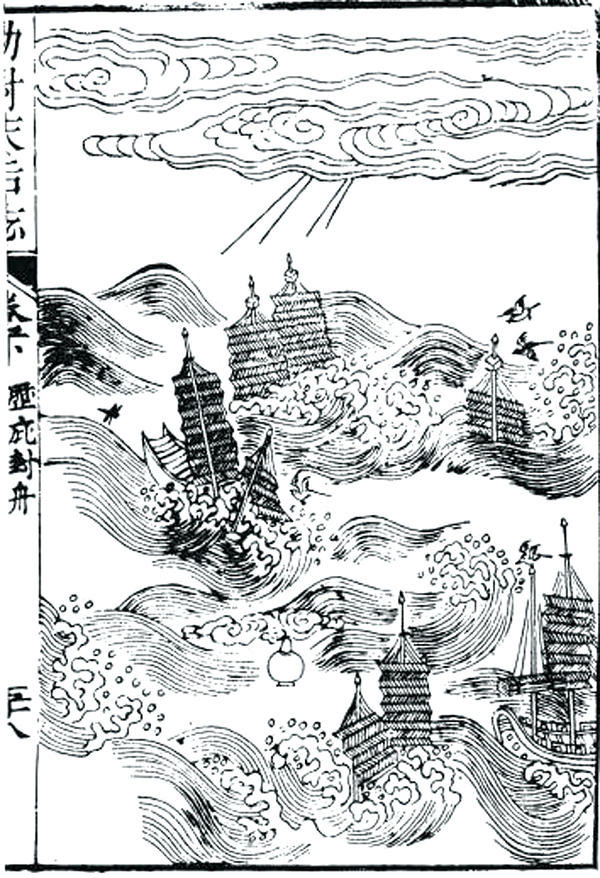

《林媽祖志全圖寶像》之第四十五回(局部)

清代《勅封天后志》之“歷庇封舟”

在大海上航行,時刻都會遇到危險,人們便把希望寄托于媽祖保佑上,希望媽祖能顯靈拯救其于危難之中。

明宣德六年(1431)春朔,正使太監鄭和、王景弘等人立《通番事跡之記》碑,文載:“值得險阻,一稱神號,感應如響,即有神燈,燭于帆檣,靈光一臨,則變險為夷,舟師恬然,咸保無虞。”其生動地描述七次出使西洋的經過,以紀念海神媽祖引航護佑的恩德與功績。林嵋《天妃顯圣錄序》載:“及其升化,燕集于舟,蜂翔于水,紫衣明燭,救世現身。……俄而奇鳥集于檣杪,翠羽籠云,宛若翔鸞,舟賴以濟。”林嵋,字小嵋,明崇禎十六年(1643)進士。抗清失敗后,不屈自殺。《閩書·方域志》載:“其后,成化中給事中陳詢使日本,嘉靖間給事中陳侃使琉球,值風船危,率有靈護,或見紅燈從天而下,或有粉蝶繞檣而飛。”隨著媽祖信俗不斷傳播,世人開始將海上航行中的許多物象和媽祖傳說故事進行結合,從而產生新的神佑故事征象。以蝴蝶、神鳥、神風的物象符號喻指媽祖顯靈,傳達出漁民對媽祖的敬仰之情。明郎瑛《七修類稿》中“天妃顯應”載:“明日有粉蝶繞舟飛不去,黃雀立舵食米,食盡,頃刻風又作,舟行如飛,徹曉至閩,午后入定海也。神實不可掩也。”

《勅封天后志》中“歷庇封舟”載:“歸值颶,桅檣俱折,忽有紅光燭舟,又有蝶雀示象,風乃弛,還朝奏請致祭。”明嘉靖十三年(1534),朝廷命給事中陳侃出使琉球冊封。開船之后,首日風平浪靜,次日臺風大作,生死存亡之際,船上人急呼天妃拯救。忽見火光照遍船上,浪雖大,船卻安穩下來了。陳侃《天妃靈應記》中載:“俄有蝶戲舟及黃雀止檣,或曰:‘山近矣!’或曰‘蝶與雀飛不百步,山何在?其神使報我以風乎?’”陳侃,字應和。明嘉靖十三年(1534)充冊封正使往琉球,著《使琉球錄》。陳侃的《為乞祀典以報神功疏》亦載:“二十六日,忽有一蝶飛繞于舟,僉曰:‘蝶質甚微,在樊圃中飛不百步,安能遠涉滄溟?此殆非蝶也,神也。或將有變,速令舟人備之。’忽有一雀于立于桅上,雀亦蝶之類也。令以米飼之,馴馴啄盡而去。”沿海人常說:“危難之時,只要大呼天妃,會出現火光、蝴蝶、小鳥等,這都是天妃媽祖顯應前來救難的象征,必能轉危為安!”高澄的《天妃顯異記》言:“與夫雀蝶之報風、燈光之示救、臨水之守護、巫女之壁趨,卒之轉災為祥、易危為安者,何往而非神之相助哉!”高澄,明嘉靖十三年(1534)充冊封副使與陳侃同使琉球。夏子陽《敬神》中道:“忽一蝴蝶繞于舟,疑者曰:‘蝶質甚微,在樊圃中,飛不越百步;安能遠涉滄溟?此殆非蝶也,‘神也!’復一黃雀立于桅上,令以米飼之,馴馴啄盡而去。”夏子陽,字君甫,號鶴田。明萬歷三十四年(1606)以兵科給事中充任正使,偕副使王士貞赴琉球冊封,著《使琉球錄》。

《勅封天后志》中“歷庇封舟”載:“禱于神,魚遂逝去。及回閩日,颶將發。豫有二雀集舟之異,須臾颶發失柁,郭等為文以告,風乃息,更置柁,又有一鳥集桅上不去。”郭汝霖,字時望,虢一崖。明嘉靖三十七年(1558)任冊封琉球正使,嘉靖四十年(1561),郭氏與副使李際春赴琉冊封。郭汝霖《使琉球錄》中載:“十月十九日開洋回國,東北風旺,至二十日午刻,忽有麻雀一雙宛宛來泊艙篷。陳大韶等見之即心動曰:‘此神雀報信。又往年陳、高二爺回時之兆。’……然此四無邊岸之中,宛弱只雀何從而來?易舵之后,又一鳥常據于桅尾,何從而來?”

清代《天后圣母圣跡圖志》中“答神庥欽頒祀典”載:“海邦履險,臨于不測之機;神靈呵護,應于非常之際。或化蝴蝶、蜻蜓,繞桅檣而垂引;或令瑞禽、燕雀,示舟楫以無虞。”畫面沒有蝴蝶、蜻蜓、瑞禽、燕雀等元素,但與此內容不同的是,《勅封天后志》中“歷庇封舟”載:“禱于神,得風順濟,歸舟柁索四斷,失柁者三,大桅亦折。水面忽現神燈,異雀來集,東風助順。”描繪的是1603年,冊使給事中夏子陽和行人王士貞,渡海過了花瓶嶼,回來船只遇險,海面上忽現神燈、奇雀相聚,幫助其順風返航。圖像凸顯出飄浮于水面中下部的一盞明亮神燈,左側的一只蜻蜓和中間、右側的四只飛雀,正朝著九宮格構圖中海浪與波濤的視野交叉點飛來,極富動感。

《勅封天后志》中“歷庇封舟”載:“虔禱之次,俄有一燕、一蜻蜓飛,繞船左右,遂得易柁,舟乃平安。”蕭崇業,字允修,號乾養。明萬歷七年(1579)為戶科給事中充任冊封琉球正使。蕭崇業不僅撰有《重修廣石廟碑記》《祈報海神》《諭祭報海神文》和《諭祭祈海神文》,還與副使行人司行人謝杰合編《使琉球錄》。謝杰,字漢甫,福建長樂人。明萬歷二年(1574)進士,官至戶部尚書。謝杰的《敬神》亦講:“航海之神,天妃最著。……使者往還,每值風發,必有先征:或為蜻蜓、蛺蝶,或為黃雀、紅燈籠,令人得預為之計。”

徐葆光《封舟救濟靈跡》中載:“歸值颶,桅檣俱折;忽有紅光燭舟,乃請筊起舵。又有蝶、雀示象。……及回閩日,颶將發,預有二雀集舟之異。……又有一鳥集桅上下去。……虔禱之次,俄有一燕、一蜻蜓飛繞船左右,遂得易舵;舟乃平安。”徐葆光,字亮直。康熙五十一年(1712)進士,授編修,有《中山傳信錄》。明崇禎元年(1628),冊使給事中杜三策、行人楊棆在歸舟途中遇到大風,得媽祖神佑,船只迅速行駛,日內終抵福建。《勅封天后志》中“歷庇封舟”載:“舟中三人,共購一奇楠,高三尺,祝愿將此捐刻圣像,祈求平安。俄有奇鳥集檣端,舟行若飛,一夜抵閩。”此事不僅體現出媽祖靈應,也道出了時人捐奇楠木來雕刻媽祖像,以表敬仰和崇拜。杜三策,字毅齋。明崇禎六年(1633)六月,杜三策率隊入琉球,行冊封禮。琉球國王欲贈重金酬謝,為其辭絕,傳有“海外卻金”佳話。

《歷代媽祖詩詠輯注》中清代朱彝尊的《題汪檢討乘風破浪圖》詩篇中所謂“黃衣蝶翅方鸝庚”和《送汪檢討使琉球序》之“騰蛺蝶兮黃衣”,均描述了媽祖在海上救難時會出現“神鳥神蝶示兆”的靈異現象。陳池養《題湄洲圣母宮》亦載:“危檣忽飛一鳥來,約束水怪皆貼耳。”汪楫,字汝舟,號悔齋。清康熙二十二年(1683)充任冊封琉球正使,偕副使中書舍人林麟焻一同赴琉。林麟焻,字石來,清康熙九年(1670)進士。莆田當地還流傳著媽祖引航的神話,為了給迷失于海上的船只導引方向,媽祖放火焚燒自家祖屋,這些事例說明了媽祖信俗已經成為中華海洋文明的思想核心內容之一。

民間文獻中關于媽祖與蝴蝶、蜻蜓、黃雀等的神奇記載,讓媽祖“立德、行善、大愛”精神更加深入人心,媽祖形象的文化外延與象征符號也廣為流傳。