□黃勁

清代《天后顯圣故事圖軸》(局部)

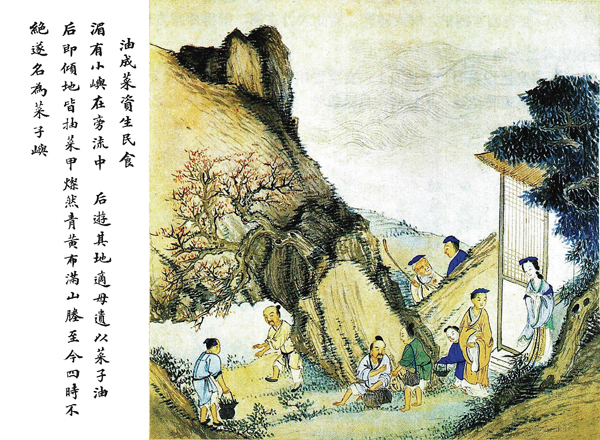

清代《天后圣母圣跡圖志》之“油成菜資生民食”

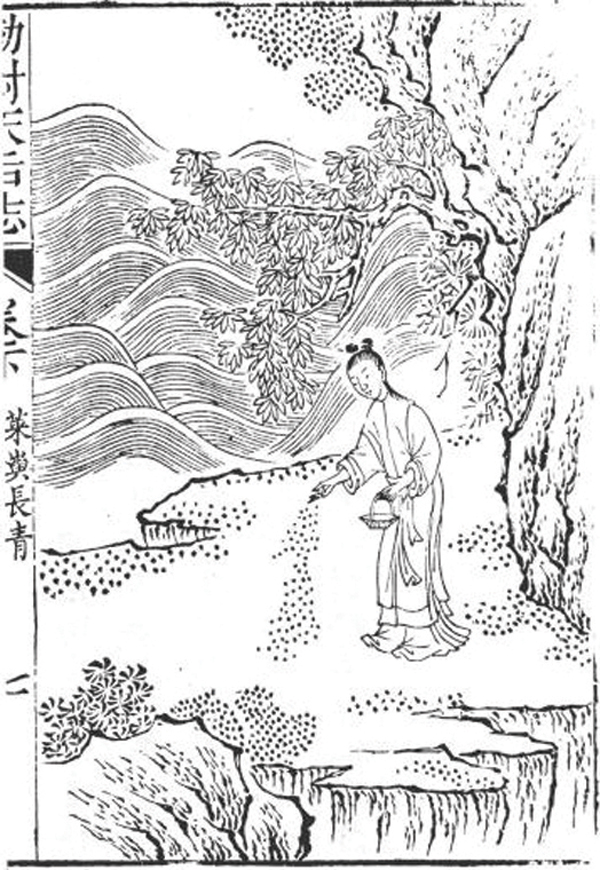

清代《勅封天后志》之“菜嶼長青”

清代《天后圣母事跡圖志》之“油成菜資生民食”

有一則媽祖的故事叫“菜甲天成”,講的是湄洲島西南面,有一座小嶼島,叫“菜籽嶼”。關于它的來歷,民間有一段神奇的傳說。

明代《天妃顯圣錄》中“菜甲天成”載:“適母遣人以菜子油遺之,妃傾之地上。……鄉人采之為仙葩神卉。至今猶野香郁郁;斥鹵之外,洵為勝概。”有一天,媽祖駕船出海,到湄洲小嶼閑游,她見全嶼土質貧瘠、寸草不生,十分荒涼,覺得有點可惜。于是,用母親給她的一小瓶菜籽油梳妝。之后,她把剩下的一點兒菜籽油灑在嶼上。過了幾天,這些灑過菜籽油的地方,紛紛長出了綠油油的油菜苗。不久,這些油菜苗綻花吐蕊,結莢落籽,抽芽解甲,燦然金黃,布滿山坡,一年四季生長不絕。小嶼上的油菜,天然生長,自然成熟,成為了一道亮麗的風景線。乃至當地人認為,這座島上的油菜是媽祖所顯現的神跡,認為平日按照三餐吃食,就能消除百病,于是他們經常前往摘食,并稱之為“仙藥”。遇有重要的神明祭典儀式,人們也常用油菜的莖干和花葉來作為供奉品。自此,湄洲嶼上的民眾再也不用擔心缺少菜籽油了,鄉人視生長于荒島的油菜為仙葩神卉,將這小嶼命名為“菜籽嶼”。

清代《勅封天后志》中“菜嶼長青”載:“一日,后游至其地,適得菜子,聊撒于地上,遂抽芽解甲,燦然青黃布滿山堘。不煩播種,四時不絕,自生自熟于荒煙斷沁之間,莖干花葉,可以薦神供佛。名曰‘菜子嶼’。”畫面中,媽祖到小島上游玩時,將菜籽油灑向空中,油化成金色霧氣,細小的菜籽油顆粒彌漫開來緩緩落地上,一會菜籽奇跡般成長,花開滿地。它們無需耕種,自然生長,當地人視“仙花”采之。

清代《天后圣母事跡圖志》、蘇州版《天后圣母圣跡圖志》中“油成菜資生民食”載:“湄有小嶼,在旁流中,后游其地,適母遺以菜子油,后即傾地,皆抽菜甲,燦然青黃,布滿山塍。至今四時不絕,遂名為‘菜子嶼’。”圖像上可看出,先是媽祖自家菜園出現一片油菜花,接著鄰居家也出現了油菜花,最后全嶼都鋪滿了燦爛金黃的油菜花。島上鄉里人將它們當成仙花神草。它們自生自熟,不斷繁衍,一年四季都生長不衰。每當油菜花盛開時,四周香氣濃濃郁郁,呈現出一番美好的景象。

事實上,媽祖是世人對海上平安的寄托,而油菜象征著豐收和希望,二者之間并沒有直接的聯系。《林媽祖志全圖寶像》第七回里,媽祖從籃子里取菜籽傾灑于地,同時指令一神將澆水,讓其立即脫殼抽芽,耀眼的青黃色布滿山的田埂上,促使海邊長出這種植物。

在媽祖的傳說及敘事中,油菜被賦予了特殊的象征意義,從而與媽祖產生了間接的文化關聯。人們堅信,是媽祖保佑這片土地風調雨順,油菜花才能開得這般燦爛,表達了百姓對媽祖的敬意和祈求富足、平安的愿望。