本報訊 在荔城區岱峰中學的校園里,經常能聽到校園廣播里播放,或學生們哼唱著一首旋律悠揚的校歌《親親家園》,歌詞中流淌著對理想的追求、對師恩的感念。該校歌采用童聲演繹,既貼合“家園”主題的純凈意象,又通過清新的音色,喚起師生、校友對校園生活的集體記憶,歌詞巧妙的將抽象的教育理念,轉化為可感知的校園生活場景,形成情感錨點,這種創作理念,體現了詞作者對雅斯貝爾斯“教育是靈魂的喚醒”的深刻共鳴。這首歌曲的創作者,正是扎根基層教育一線的岱峰中學黨支部書記兼校長——陳煒。從一名普通教師到一校之長,他正在嘗試著以“藝術育人”為理念,將家國情懷、人生哲理貫通歌詞,又巧妙融入現代教育中,用歌詞與音樂為舟,載著教育理想遠航,用堅守與熱愛書寫基層教育工作者的赤誠篇章。

以校為家,耕耘基層教育熱土

“三尺講臺雖小,卻是托舉未來的支點,既然選擇了這份職業,就要做到無愧于心。”這是陳煒常掛在嘴邊的一句話。岱峰中學地處偏遠,基礎設施較為薄弱,自擔任校長以來,他帶領校領導班子和全體教職工上下一心,該校的教學成績逐年提高,整個校園面貌、校風、學風等有了明顯改善,得到了各級領導和社會各界的肯定與好評。

“陳校自上任三年來,他時刻心懷學校的一花一草、師生的一顰一笑,特別是每年臺風季節等極端惡劣天氣時,他主動帶頭留守校園值班,認真排查各種安全隱患”。提起陳煒時,他的同事們紛紛豎起大拇指,大家紛紛表示,他是真把學校當作家來經營,把師生當作家人來關愛,他的愛崗敬業精神特別讓人敬佩。

一人難挑千斤擔,眾人拾柴火焰高。在接受記者采訪時,陳煒說:“學校各項工作能夠取得如今的成就,離不開各級各部門的關心,更離不開同事們以及社會各界的支持。”

以愛為燈,照亮學子成長路

在師生眼中,陳煒是一位“沒有距離的校長”。自上任三年多來,每天清晨,他總是面帶笑容站在校門口,迎接每一個進校的學生,課后期間,他也經常與學生一起在操場上與學生互動,打乒乓球、練單杠等,與學生們“打”成一片,私下學生們也在背后叫其“煒哥”。

據介紹,陳煒剛剛到任校長不久,得知一名學生小周因家庭變故而自暴自棄,產生了輟學念頭,甚至一度有極端的思想傾向和行為,獲知后,他多次帶領教師進行家訪,不厭其煩的跟該生談心、溝通,鼓勵她重拾信心。通過多次苦口婆心的交流,終于成功幫助小周走出心理困境,并順利考上了二級達標高中。此后,每到逢年過節,小周都會發信息給陳煒,跟他分享學習和生活中的點滴。

采訪中,記者通過電話聯系了小周,她告訴記者:“校長的歌和笑容,是我堅持的力量,是校長的不放棄和無私的愛,才讓我有了今天,真的特別感謝陳校長。”記者在采訪中得知,類似的事例還有很多,也正是因為陳煒把學生當作家人,學生們有任何困擾,也都樂意找他一起探討與傾述。多年來,陳煒以愛為燈,照亮著學子們的成長之路,他用點滴行動詮釋了“愛生如子”的承諾,也贏得了師生和家長的尊重。

以歌為媒,滋潤心田育桃李

作為一名基層農村校的校長,陳煒一直秉承“以藝術的形式,實現情感邏輯與教育文化的共振”和“以學生為中心、以文化為根基”的教育哲學,這根植于他對“人”的深刻理解,體現了教育本質的回歸與創新。在日常的教育教學管理中,他一直強調學生的主體地位,要求教師從“知識傳授者”轉變為“成長引路人”,通過信任與托舉,激發學生的潛能。同時,在貫徹文化作為教育根基的實踐中,他也特別重視中華優秀傳統文化與教學課程、校園環境等的相互融合,提倡教師開設國學經典課程、舉辦文體節、打造書香校園等,使學生在文化浸潤中,提升審美素養與民族認同。

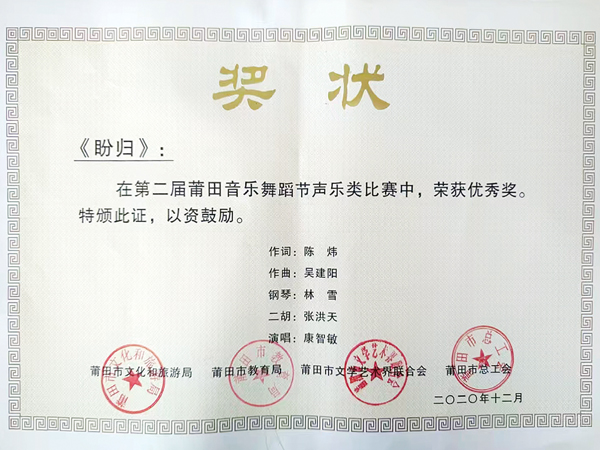

陳煒不僅是一名市級骨干教師,還是優秀的詞作家,其創作最多的還是跟校園、教師有關的主題歌曲。在認真做好本職工作外,閑暇之時,他創作了大量膾炙人口的歌曲,他以教育者的赤誠與詞作家的敏銳,用歌詞編織出一張聯結校園、師生與時代的文化網絡。他的校園歌曲創作,不僅是文字與旋律的結合,更是一場關于教育本質的深層對話。作為學校黨支部書記兼校長,他試圖以歌曲的形式,在音符與意象的碰撞中,回答并踐行“教育應當塑造怎樣的人”這一永恒命題。在陳煒看來,歌詞不僅是文化的載體,更是育人的橋梁。“教育是細水長流的堅守,用藝術喚醒心靈,教育才能真正走進孩子的生命里。”這位用歌詞播種希望、用音樂傳遞溫暖的校長,他始終相信:教育如歌,唯有扎根泥土、傾注真心,方能奏響生命拔節的天籟之音。

以校歌為脈絡,傳承歷史文脈,實現歷史縱深與時代使命的交織,是陳煒在校歌創作的另一藝術特點。據了解,自陳煒到岱峰中學任后,他精心為學校寫了一首《親親家園》校歌。該校歌已經發布后,吸引了不少校友點擊和轉發,并紛紛留言道:“我們母校終于有校歌了!這就是聲音的‘紀念碑’、把我們的青春喚醒了......。”“校歌,作為校園文化的精神圖騰,承載著超越時空的情感共鳴,它不僅是旋律的凝結,更是集體記憶的喚醒者,將個體生命與校園歷史編織成永恒的情感紐帶,校歌的歌詞與旋律,往往濃縮著一所學校的文化基因,從歷史沿革到辦學理念,從地理風貌到精神追求,校歌以藝術化的語言將抽象的文化符號轉化為可感的音符,將聽者帶入地域文化與校園場景的交融中,這種藝術表達,使校歌成為學校精神的‘有聲旗幟’,在代際傳承中固化集體記憶。”陳煒說,校園歌曲不應是空洞的口號,而應成為“潛移默化影響師生的精神符號”,校園歌曲不僅是時間的見證者,更是文明的接力棒,教育也不是冰冷的分數競賽,而是溫暖的靈魂喚醒;不是簡單的知識傳遞,而是生命的相互成就。

近年來,陳煒先后為莆田第十六中學、榜頭中學、秀嶼區第三實驗小學等眾多學校創作了《飛向明天》《最美的守望》《高翔的翅膀》等校歌。2018年教師節前夕,陳煒與著名曲作家張國良歷時數月合作完成一首以教師群體為主題、弘揚教育精神的新時代主旋律作品《師魂》,歌詞以“三尺講壇兼程風雨”、“一片丹心把幼苗呵護”等意象,生動刻畫了教師群體“不辭辛苦、無怨無悔”的職業堅守,既是對廣大教育工作者的集體致敬,也傳遞了“育出參天大樹”、“振興中華民族”的宏大愿景。該作品在當年教師節期間引發廣泛共鳴,被多地教育系統選為教師節獻禮曲目。2024年,歌手關晶丹在《唱響中國民歌大會》演唱該作品,進一步擴大了其傳播范圍。

除了主流校園歌曲外,陳煒還不斷學習創新,明銳捕捉時代的氣息,緊跟時代的腳步,創作了大量的主旋律歌曲,在社會上引起了巨大的反響。其為慶祝中國共產黨成立100周年而創作的新時代主旋律作品《囑托》,以黨的百年奮斗歷程為主線,通過形象化語言,充分展現了共產黨“一心為民、鍥而不舍”的初心與忠誠,此外,陳煒還非常注重歌曲的社會導向功能,積極創作老百姓喜聞樂見的情感歌曲,努力營造和諧溫馨的社會氛圍,其還先后創作完成《湄洲島,來就好》《老夫老妻》《沿著這條路》《追風逐浪》等諸多優秀作品,在社會廣受歡迎與傳唱。

采訪札記:

在莆田教育的“星空”中,陳煒無疑是一顆普通的星辰之一,他所創作的校園歌曲,本質是一場以詞為媒的教育實驗,他以文字為經緯,編織校園生活的詩意圖景;以旋律為舟楫,擺渡師生心靈的浩瀚星河。從“教書匠”到“領路人”,陳煒用藝術情懷升華教育使命,用平凡堅守詮釋師者初心。在廣袤的基層教育土地上,正是無數像他這樣的“園丁”,以愛為犁,以德為種,為鄉村孩子托起一片希望的星空。 (時報記者 翁志鵬)