> 媽祖文化

鐫刻海洋基因的媽祖文化

【發布日期:2025-05-16】 【來源:本站】 【閱讀:次】

□陳盛鐘 文/圖

“靈妃一女子,瓣香起湄洲。”湄洲島是媽祖文化的發祥地,湄洲媽祖祖廟是全球上萬座媽祖宮廟的祖庭,每年都有眾多世界各地的媽祖敬仰者飛舟跨海而來,進香禱祝、尋根謁祖。

媽祖文化,肇始于對一位真實歷史人物的紀念。據宋代文獻記載,媽祖原名林默,宋建隆元年(960)在莆田出世。成人后,識天文、懂醫理、善舟楫,扶危助困、濟世救人,常在海上拯溺救難,深受鄉民愛戴,人稱神女、龍女。宋雍熙四年(987),林默因救助海難而遇難。鄉人感其恩德,在湄洲嶼上修建廟宇祭祀,尊稱其為“媽祖”。

從宋高宗首次賜封媽祖“靈惠夫人”起,歷朝皇帝共褒封媽祖36次,封號由“夫人”“妃”“天妃”“天后”直至“天上圣母”,冠絕古今。

明代航海家鄭和敬奉媽祖為航海保護神。明宣德六年(1431),他在第七次下西洋前命人重修長樂南山天妃行宮,撰寫《天妃之神靈應記》碑文,詳盡記述其六下西洋歷程和媽祖護佑事跡。明成祖朱棣應鄭和奏請褒封媽祖“護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃”,并親自撰寫御制弘仁普濟天妃宮碑文。如今,這兩塊碑已成為媽祖文化的重要文物遺存。

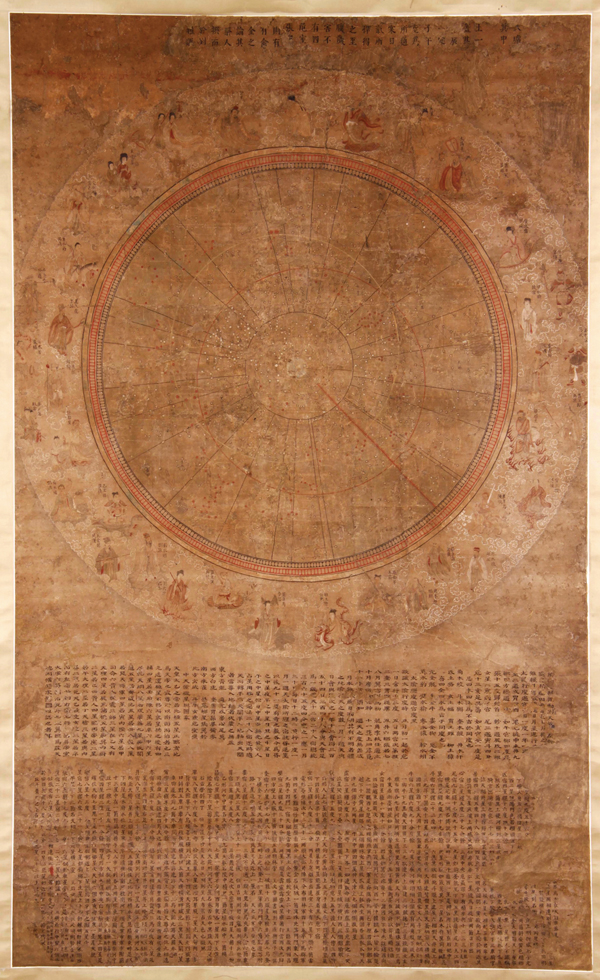

現被莆田市博物館珍藏的國家一級文物《設色星圖》,最初存于涵江霞徐天后宮。這件明朝星圖猶如古代航海人的“北斗”系統,印證了鐫刻海洋基因的媽祖文化,以莆田為中心,隨著商貿、航運、移民等傳播到世界各地的發展歷程。

“作為海絲線路重要結點的古碼頭、古港口,周邊都建有媽祖廟。”福建省非物質文化遺產學會副會長、媽祖文化研究專家陳祖芬,曾以近千塊新中國成立前的媽祖宮廟匾額為樣本進行研究,發現其中“海”字出現頻率最高,“航”字也是一大熱詞,表明媽祖文化與海洋文明相伴相生,密不可分。