□黃勁

▲朱衣著靈

▲助擒周六四

▲起蓋鐘鼓樓及山門

▲涌泉給師

▲托夢護舟

▲澎湖神助得捷

▲琉球陰護冊使

荷蘭阿姆斯特丹國立博物院藏清代《天后圣跡圖》,共七幅,紙本設色,無榜題文字和題記。七幅畫均反映媽祖得道后顯圣濟世的情景,每圖一個故事,繪制極其細致。據說,1948年至1949年,荷蘭駐華使館工作人員Dissevelt收購于當時的北平,1991年Dissvelt-Van Vloten夫婦將這七幅圖捐贈給荷蘭阿姆斯特丹國立博物館。德國慕尼黑大學研究員漢學家魯克思在《繪畫和木版畫中的海上保護神媽祖》一文中詳細介紹了該組圖的來歷,對其內容與藝術特色進行了研究。他指出,這些作品“畫面上沒有記號,也沒有文字記載;不過根據它們的風格可以推斷是1800年間的作品”。與同時期的其他媽祖圣跡圖對比,他認為:“與仙游畫軸與北京畫冊進行比較的結果告訴我們,荷蘭國立博物館的七幅藏畫早先是比較大的一套描述媽祖故事畫中的一部分。大套的組畫從前在很多媽祖廟都有過,但今天已極少了。”

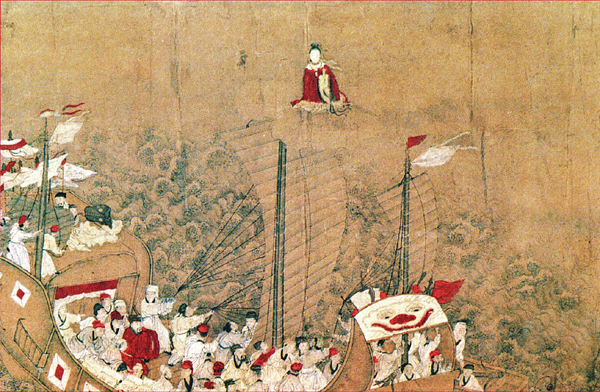

魯克思對照《天妃顯圣錄》,按故事給七幅圖畫分別命名“朱衣著靈”“助擒周六四”“涌泉給師”“起蓋鐘鼓樓及山門”“托夢護舟”“澎湖神助得捷”“琉球陰護冊使”。其中的“朱衣著靈”描繪水波浩蕩、無邊無際的大海上,裝飾考究的豪華官船遭到風浪的威脅,船上官員和船員處于混亂之中,身著紅色宋代官服的官吏帶領著大家跪拜祈求。即說宋徽宗宣和四年(1122)時,給事中路允迪奉旨出使高麗,經過渤海時忽然遇到大風暴,他率領的八艘大船被刮沉了七艘,只有他的船由于媽祖的保佑而得救。畫面人物眾多,表情刻畫細膩生動,官船巨型桅桿和風帆的頂端,坐著道姑打扮、身著紅衣的女子。視覺表現上,善于利用大海波濤營造宏大的場面,具有強烈的藝術感染力。正如《天妃顯圣錄》“朱衣著靈”條載:“急祝天庇護,見一神女現桅桿,朱衣端坐。公叩頭求庇。”可見,紅衣道姑為媽祖,紅衣官員為路允迪。此圖像關涉的史實是路允迪從高麗回來后向皇帝啟奏此事,宋徽宗親賜媽祖一塊題為“順濟”的廟額。這是媽祖首次得到帝王的褒封,也是媽祖受到官方信仰的最初見證,使媽祖在官方信俗中占有重要地位。

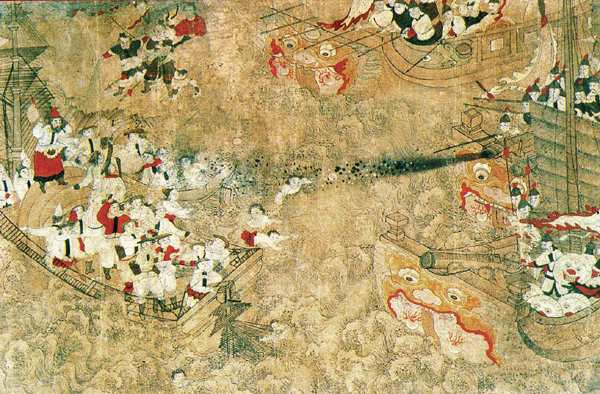

圖“助擒周六四”是一個很不尋常的一次海戰畫面布局,左上方的云彩中有神靈的劍戟旗幟露出來。故事講述1208年媽祖神助除滅海寇周六四的海岸侵擾,不過官方史書上找不到有關的記載。事后皇帝加封媽祖為“護國助順嘉應英烈妃”。

圖“涌泉給師”描寫施瑯和他的將士們在井旁舉行感恩禮儀的情景。闡述莆田平海“師泉井”奇跡,當地媽祖廟附近有一口干涸了的井,通過媽祖的神助一下子涌溢出可供整個大軍飲用的水。畫面中一群官吏站在海邊一口石井周圍。有一位官員坐在折疊椅上,服飾和發型是清朝的,時間為1682年清朝收復臺灣前夕。施瑯將軍和姚啟圣將軍從征剿一開始就憑仗媽祖的威望。

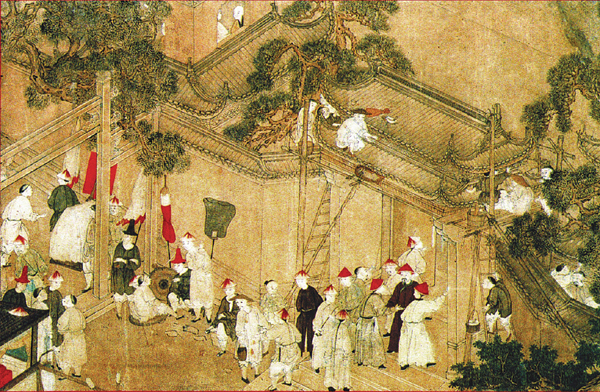

圖“起蓋鐘鼓樓及山門”說的是1683年3月姚啟圣派人在湄洲島媽祖廟修蓋鐘鼓樓以求媽祖神助收復臺灣的故事。畫面中有一座廟門和一群很活躍的官吏。在場的還有衙役,可從他們戴的高帽子看出來。左邊有一頂轎子,屋頂上有瓦工在干活。

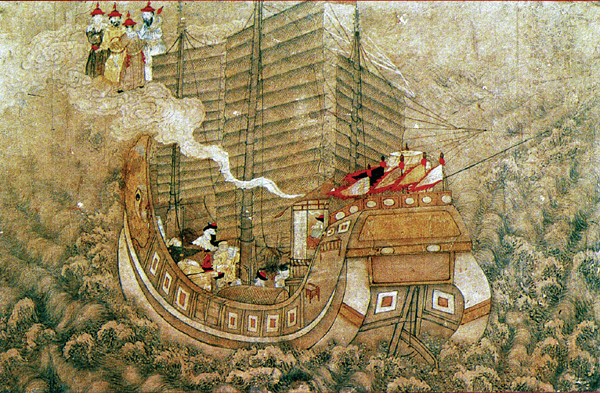

圖“托夢護舟”中大洋上有一艘船,眾人都睡著。其中一人夢見四個戴紅帽的男人。1683年,隨征同知林升去澎湖群島時受命去臺灣進行安撫。九月初五他們從湄洲出發,初六晚上到臺灣。十五日,他們離臺。十八日夜里,林升夢見媽祖來到船上,上面還有四個戴紅帽的人。誠如《敕封天后志》中所言:“間其所來,答曰:‘舟船有厄,將為爾護。’十九早,舟過甜咭嶼擱淺舵折。眾懼,投拜神前,想求庇佑。倏見天妃現身,降靈保護,乃得平穩。十九晚收進八罩,報復成功。乃虔誠答謝。”

圖“澎湖神助得捷”說的是1683年6月施瑯的船與南明的船在澎湖群島的那次海戰。戰艦上的士兵說他們在海戰時曾隱約看到媽祖,好像她就在他們身旁;于是所有士兵都奮勇前進。敵方大發火炮,施瑯船上的大炮也向他們開火。隆隆炮聲震天動地,炮火的煙霧迷漫大海。在戰役中,敵方士卒傷亡不計其數……此次海戰的圖像右邊有三艘中國船,左邊是兩艘載著歐洲人的歐洲船。左上方是穿著紅衣的媽祖和一些神將。

圖“琉球陰護冊使”畫面上,載著三個中國官吏的一艘船正在靠岸,岸上有歐洲建筑。一隊歐式人馬正在奏樂歡迎這艘船上的大臣。這兒說的不再是征剿臺灣,而是欽差大臣汪楫和林麟焻1683年前往琉球群島、抵達那霸港的故事。由于媽祖庇護,航程特別順利。

《天后圣跡圖》是一組媽祖故事的美術佳作,具有極為重要的歷史價值。該圖精致的畫工和鮮艷的色彩,足以使其成為質量優美的傳世作品,它保存了反映明代水軍與外國軍隊交戰的場景。畫面中,海水洶涌澎湃,戰船布置于四周,海洋視覺上媽祖正在搶救落水的士兵,從圖像中可見媽祖抗倭護國的神格力量。

以天后圣跡為題材的繪畫是媽祖文化中常見的藝術形式,各種水陸畫中的媽祖視覺圖像是媽祖故事描繪的活態載體,也是媽祖形象的表現特征,極大豐富了信仰的內涵,擴大了媽祖文化的傳播渠道。