□黃勁

▲《敕封天后志》中“救商”

▲《敕封天后志》中“起椗”

▲《敕封天后志》中“現身渡劫”

▲《敕封天后志》中“托夢建廟”

▲《敕封天后志》中“濟興泉饑”

從歷史上看,媽祖神話傳說與我國海上交通有著密切的關系,是航海交通貿易發展的產物。清代,隨著福建海商的壯大,媽祖文化得到了更廣泛的傳播,也擴大到琉球等國家。在琉球,天妃媽祖被稱為“菩薩”,如清乾隆二十四年(1759)由冊封使全魁、周煌啟琉球國王代為建起的姑米島天后宮,琉球人一般稱之為“菩薩堂”;渡唐役人在出海前到那霸上天后宮參拜媽祖,稱“菩薩御”。或許是由于媽祖作為鎮船之神經常被請入舟中護航,所以琉球人也稱天妃為“舟菩薩”。如《媽祖文獻資料》載:“封舟在姑米山破壞之時,通船幸賴菩薩靈佑,得以活命,可知菩薩之靈,往往于危險之際救難濟生者無窮,故中國各處皆崇祀焉。”所以,媽祖傳播范圍擴大至海外緣于海上閩商集團的增多,福建商船在船上都設有神龕奉祀媽祖,以作為海上航行的精神支柱。據琉球國《歷代寶案》所載的中國商船遇難至琉球事件,可知當時的福建商人船戶幾乎都攜帶有媽祖神像。另外,清廷派往琉球的冊使在海上遇險得到媽祖保佑的故事,也是媽祖擴大傳播范圍和影響因素之一。

宋代以后,我國海商勢力在經濟上異軍突起。《天妃顯圣錄》和《湄洲志》等書中抄錄了神話傳說中媽祖與宋代民間海商活動有關的幾則故事資料,分別為:

湄洲島西邊的門夾(文甲),暗礁錯雜,航渡商船遇狂風破浸,哀號求救,媽祖施法擲草化杉排,神助商船得木相附,幸免沉沒及平安靠岸,船民驚喜神姑再生的力量。“救商”畫面結構中波浪傾斜物的形態,使人產生運動感和不穩定的視覺心理。依地理考據圖像,凸顯當時海難頻發的“門夾風濤”,為莆田沿海的風險之地。把媽祖的靈力從海上救親提升到護佑商船,進一步加強海商的海神信仰傳播。

宋徽宗宣和四年(1122),給事中路允迪初使高麗,經東海,適值風浪震蕩,同隊八艘船中,七艘沉沒,唯獨路公所乘船只,有朱衣女神出現檣桿上,終獲平安。船員李振說這是湄洲女神顯靈護佑所乘之船安然以濟。十分篤信媽祖的保義郎李振向路允迪詳述媽祖靈應,路允迪回京奏請封謚,賜“順濟”二字作為圣墩神女廟的匾額,此后,“圣墩順濟廟”聲名遠揚。“現身渡劫”畫面上方流云橫陳,巧妙地拉開了海洋和陸地的空間距離,巨浪翻滾之中遇險的封舟,媽祖端坐飄云于船只的桅桿上,一動一穩地構成強烈對比,路允迪跪拜于劇烈顛簸的船上,拱手禱告求神保佑,讓船舶里的使者產生了強烈的求生欲望,媽祖臨危救人的崇高形象也油然而生。

宋高宗紹興二十七年(1157)秋天,白湖港族人夢見媽祖來擇地建廟,少師陳俊卿捐資建廟奉祀,媽祖顯靈助順官軍擒拿劉巨興等流寇,得朝廷頒詔褒封為“靈惠昭應夫人”。“托夢建廟”畫面中左邊官員模樣的人物當為少師陳俊卿,右邊的人物當為擇地的算命先生,他們正在選地建廟……

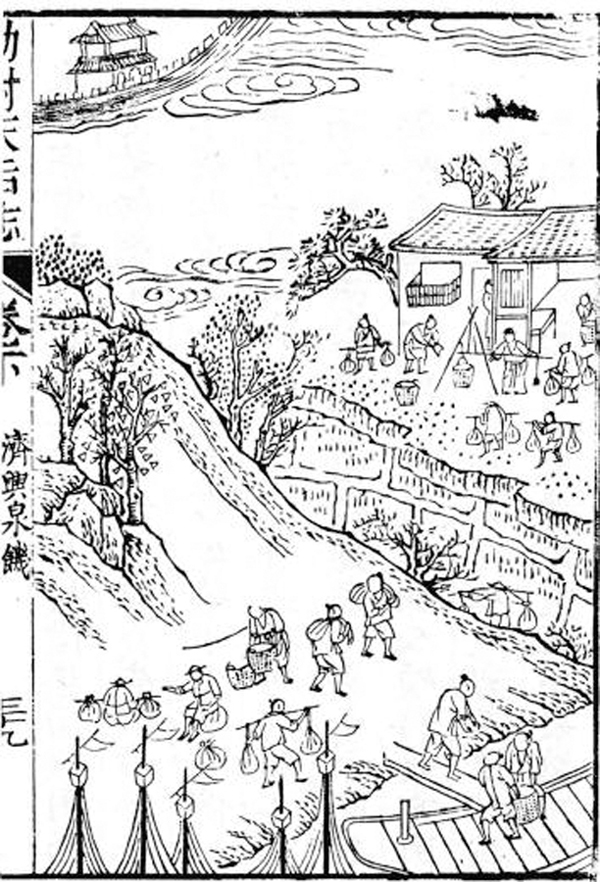

宋理宗寶祐元年(1253),莆田和泉州大干旱,谷價暴漲,神姑媽祖替二郡的老百姓拯救饑餓,示夢廣東客商運糧,平反米價,再生功德,寶祐二年(1254),受封“靈惠助順嘉應英烈協正妃”,寶祐三年(1255),改封“靈惠助順嘉應慈濟妃”。“濟興泉饑”故事不但展現了媽祖的智慧,也體現了其急人之所急的愛心,是媽祖神性與人性的結合。畫面中下部畫運糧船靠岸卸糧,道上民眾正在運糧,上部畫稱糧賣糧,一派太平景象,構圖巧妙,令人嘆服。

以上媽祖神助的傳說故事是社會現實的折射,反映出宋代民間海商活動的狀況。元代媽祖的傳播主要表現在漕運護航方面,即南糧北運促成媽祖信俗在北方的傳播。元世祖至元十八年(1281)“以庇護漕運”,晉封媽祖為“護國明著天妃”,終元一代共褒封五次,并賜天下媽祖宮廟額曰“靈慈”,遣使到漕運沿途各廟致祭,列為定例,每年依制致祭。河海漕運的開發和運量的不斷上升,是元代媽祖被累加封號的政治與經濟原因。據《媽祖文獻資料》載:“天歷二年,漕運副萬戶八十,監運舟至三沙,颶風七日,遙呼于神,夜見神火四起,風恬浪靜,運舟悉濟,事聞,加廟號曰‘靈慈’。”元代統治者頻繁敕封媽祖,也使中原至京津地區的媽祖文化得到了迅速傳播。

到明代,為了避開海運風濤船險造成漕糧海難,永樂年間朱棣令各府全力疏浚京杭大運河,并開啟了傳播媽祖信俗的新篇章。例如,大運河沿岸的媽祖文化中,主要有四處供奉媽祖的宮廟遺存:第一是官方祭祀的遺址——河道總督府的天后宮,河道總督府是清代全國最高的治水機構,也是研究我國運河、黃河、淮河治理的歷史和漕運史不可多得的文化遺存;第二是運河文化的豐碑——古清口惠濟祠,惠濟祠始建于明正德年間,又名天妃廟、奶奶廟,其前大殿的神位上供奉著“大奶奶”,也就是天后,即媽祖;第三是寄名于淮揚菜中的楚州天妃宮;第四是香火延綿的眾興鎮天后宮。

清代漕河海運中的媽祖護航傳說,是朝廷加封天后的原因之一。清乾隆五十三年(1788),一道諭旨中曾說:“今清口惠濟祠供奉天后神像,屢著靈應,本年河流順軌,運道深通,自應一體特著明禋,以光祀典……將新加封號四字敬謹增入神牌。俾河工永慶安瀾。”清光緒《大清會典》媽祖封號加增“顯神贊順”四字。另外,清道光六年(1826),因媽祖保佑漕運平安,朝廷賜予媽祖“安瀾利運”封號。《歷代媽祖詩詠輯注》第280頁載,清乾隆四十八年(1783),進士王友亮《天妃宮詩》云:

遠舶邀奇佑,豐碑號特褒。

紅燈傳絕嶼,碧瓦俯奔濤。

亭列婆羅古,門臨綽楔高。

紗帷搴翠鳳,畫壁舞金鰲。

侍女紛珠節,神兵簇寶刀。

渺茫非臆度,綽約獨權操。

水德三靈協,霜威百怪逃。

鮫人虔奉約,颶母敢稱豪?

河海誠俱歷,江湖惠亦叨。

請看春季日,萬里集牲醪。

這首詩形象地描繪了媽祖對航運事業的功用。用清光緒年間臺灣商人的話來說,即是“桴海經商,崇奉天上圣母,以期慈航普濟”。

總之,為了航海順利與商業發達,臺灣各地行商,店鋪和大小船戶,對修建與裝飾媽祖神廟都非常積極,踴躍捐金,他們虔誠地敬奉媽祖,使其成為了海商心目中的保護神。