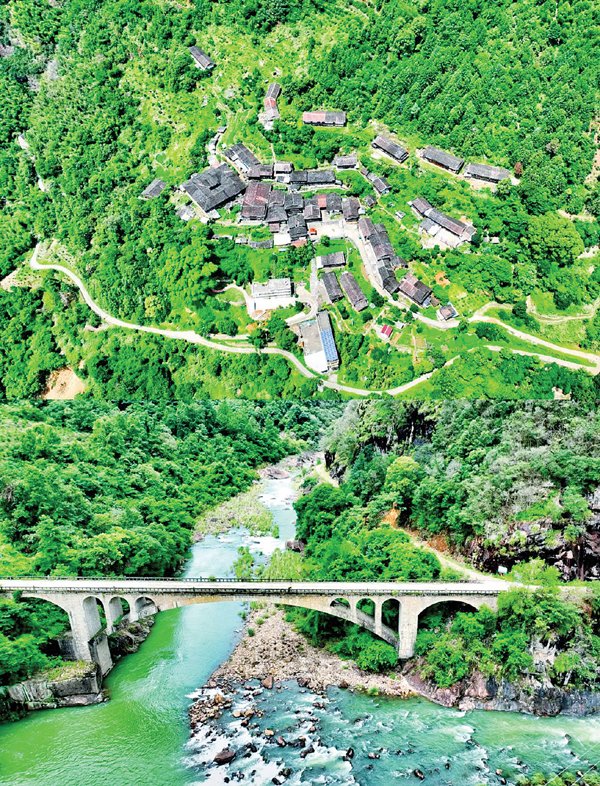

在莆田市仙游縣石蒼鄉的群山深處,隱藏著一個號稱“最偏僻的小村莊”——老山村。這里山高谷深,危崖峭立,仿佛與世隔絕。然而,在革命戰爭年代,這個偏遠的小村莊卻成為了閩中游擊隊的活動據點。

老山村古道位于仙游縣北部,九溪流域中部,距縣城82公里,距鄉政府32公里。而向東跟永泰梧桐鎮相鄰,一條總長14.6公里的山間古道連通著老山村和梧桐鎮。據《石蒼鄉志》介紹,這條“送糧路”曾是游擊隊運輸糧食、藥品的核心通道。如今,它成為了紅色旅游景點的一部分,保留著“紅軍洞”“哨兵巖”“送糧路”“紅軍寨”和“閩中特委舊址”等遺址。

上世紀三四十年代,閩中游擊隊作為中國共產黨領導下的重要抗日力量,活躍在福建中部地區。據《石蒼鄉志》介紹,1943年12月至1944年6月,中共閩中特委曾在此活動,開展革命斗爭。當時,老山村僅有300多名村民,卻有120多人參加革命活動。

1985年,仙游縣人民政府認定老山村為革命基點村,確認“五老”人員37人。老交通員羅元膽便是其中之一。日前,莆田學院“時光小分隊”以視頻連線的方式,對羅老一家進行了在線訪問。

訪談伊始,羅老身著白色襯衫,盡管白發婆娑,但打理得一絲不茍。他笑盈盈地坐在椅子上熱情地同隊員們打招呼。羅老的小兒子羅建暑陪坐一旁,一邊跟小分隊成員打招呼,一邊緊握著父親的手,介紹著他的近況:“我父親除了一些皮膚病癥外,身體依然硬朗,腿腳便利……”

羅元膽,1927年6月出生于這個充滿革命氣息的老山村。父親體弱多病,家中依靠母親張西山撫養6個孩子,生活異常艱難。然而,村中的青壯年男女在抗戰時期不少暗地里參加了地下革命活動。羅元膽說,自己的母親張西山也是其中的一位青年志士。

據羅元膽講述,1943年冬天,受母親的影響,年僅16歲的他在永泰的青溪老區基點村開始了革命生涯。羅元膽負責在永泰、仙游兩個站點之間傳遞消息、運輸物資。“那段日子,我常常衣衫襤褸,用盡各種辦法確保情報和物資能夠安全傳遞到游擊隊的手中。游擊隊員都夸我耳朵大、機靈,適合去偵察情報。”

然而,革命的道路充滿了危險。“當年從永泰梧桐鎮到青溪的路程有36.2里,往返一趟至少要6個小時,”羅元膽至今記得那次驚心動魄的遭遇,“有一次,我和母親在運送物資的過程中,被國民黨的密探發現了。他們一路尾隨我們,為了不被抓捕,我和母親將物資安全轉移后立即回程,沒想到在回家的途中遭到了國民黨部隊的伏擊。緊急關頭,母親為了躲避追捕,奮不顧身地跳下路邊的萬丈懸崖,”說起這段往事,羅元膽的眼中閃過一絲淚光,他哽咽道,“母親因此身受重傷,后腦磕出拳頭大的傷口,昏迷了一天一夜。”

但革命的信念讓羅元膽更加堅定。他和母親一起,日復一日地傳遞著重要情報,為閩中革命的勝利默默奉獻著。羅老調侃自己和母親當年的革命意志,就像江善忠的一首革命詩詞《興國山歌》中寫道:“腳穿草鞋爬山峰,不怕雨來不怕風;不怕腦蓋跌落地,只要革命早成功。”

1946年至1949年間,羅元膽還一直為閩中游擊縱隊帶路剿匪。他記得1949年的某一天,國民黨到處抓壯丁,“幸好家里有一個親人在國民黨內部任職,聽到消息后馬上告訴我。我提前逃跑,這才躲過了一劫。”

新中國成立后,羅元膽開始了以務農為生的日子。他與隔壁高陽村的溫玉蘭結為夫妻,養育了6個兒女。上世紀60年代后,他又先后在生產大隊里擔任過公分員、生產隊隊長。改革開放后,他在老山村的一家集體企業——竹器廠謀到了工作。

1985年,羅元膽被仙游縣政府確認為革命“五老”中的“老交通員”,從此每月都有了政府的固定補助。2017年,妻子溫玉蘭離世后,羅老就搬進羅建署的家中,由二女兒羅秀珠照顧,晚年生活無憂。

“希望現在的年輕人能夠學習老一輩艱苦奮斗、勤儉節約、不怕吃苦的精神,好好讀書,感黨恩、聽黨話、跟黨走,為祖國的繁榮富強貢獻自己的力量。”采訪結束時,羅元膽向年輕一代傳遞了他的期望和囑托。(俞書楠 胡御澤 葉赫)