□鄭邦俊

莆仙戲源于唐,成于宋,盛于明清,譽為“宋元南戲活化石”,閃光于現代!原名興化戲。1952年10月,原莆田縣典型劇團到福州參加福建省第一屆戲曲觀摩會演期間,蒞會專家與莆仙兩縣代表們經反復論證后一致認為:原“興化戲”沿用府名俗稱,興化府于1913年就撤廢,興化戲應改定最合適的名稱。經過兩縣有關方面洽談,并報省文化局改名莆仙戲,與閩劇、梨園戲、高甲戲、薌劇并稱為福建省五大劇種。2006年5月,莆仙戲被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

縣長關懷 促進發展

20世紀50年代初,莆田縣為挖掘莆仙戲傳統藝術,培養各劇團急需的接班人,決定舉辦小藝人培訓班,由政府立項,生員由縣招生辦統一招生,部分由劇團選送。經費由縣財政撥款,劇團資助。

原莆田縣縣長原魯山十分重視莆仙戲接班人的培養工作,請崔瑛副縣長具體分管,制定藝校學制五年,生活供給制,學生月津貼每人6元,一年冬夏發兩套服裝,糧食月定量:武功學員30斤,加發一包“三合士”(豬油、面粉和糖拌制而成,當時是高級營養品),其他均28斤。當年居民口糧定量人均26斤,還搭配一半地瓜米。而藝校只搭配少量地瓜米,足見上級領導有關部門對藝校學生的關愛。

縣政府與藝校相距幾百米,原縣長常擠出時間到藝校,擠在觀眾中間觀看學員排練。有一次被校長黃文狄見到,他馬上搖手制止,意在不要暴露他身份,免得影響大家排練。不久,一位局長有急事跑來,遠遠就喊:“原縣長,這個報告請您批準。”這下藝校師生都知道是原縣長在觀看排練,一時都有點慌張。原縣長立即鼓掌,并微笑走上前說:“大家不要慌張!這幾天我順路過來觀賞,老師傅教得認真細致,學員學得刻苦耐心。我對莆仙戲是外行,不過我是京劇愛好者,多少懂點戲曲,希望大家為新興的莆仙戲努力奮斗!”話音剛落,滿場鼓掌。在旁有位觀眾竟要求原縣長喝段京劇,他馬上答應,清清嗓子就有板有眼地唱了一段,又博得更熱烈的掌聲。他高興地說:“謝謝!我好久沒唱了,唱得不好……希望你們尊師愛生,辦成一流的莆仙戲學校!”他的講話又博得熱烈的掌聲。

1964年藝校乙班畢業前夕,幾位青年報名參軍,體檢合格。校領導認為培養好學生很不容易,幾位青年是藝校培養的優秀學生,舍不得他們離開。原縣長得知情況后,通過協商,幾位學生才留了下來。

原縣長關懷莆仙戲的發展,關心藝校學生健康成長的故事,是值得濃墨重彩的!

藝校師生請纓上壩頭,邊參戰邊表演小節目鼓舞士氣的行動,也受到東圳水庫建設工程總指揮原魯山縣長的表揚,這也是歷史難忘的一段美好記憶!

藝苗茁壯 碩果累累

當時,藝校堅定辦學方向,積極培養文藝接班人。要求教師認真施教,學生努力學習,不斷提高藝術水平;農忙時,率領學生到城郊參加勞動;帶領學生學雷鋒做好事,評選表彰優秀學員。經過思想教育和藝術錘煉,學生整體素質不斷提高。

1956年3月正式開辦的莆田戲曲學校(下稱藝校甲班),于次年3月就參加全省藝校折子戲會演,匯報演出《胭脂鋪》《訪友》《薛仁貴投軍》《蘇武與李陵》獲得好評。

繼折子戲之后,甲班學生演技日漸進步,大型古裝戲不斷登場。《高繼祖》《三女搶板》《緣葉明琴》《薄命何來》《穆桂英破洪洲》《雙玉蟬》等,給觀眾留下美好的印象。現代戲《南海潮》等大型劇目,也喜獲成功。甲班學生有祁玉卿、翁玉鳳、陳妹英、陳娟娟、陳秀珠、陳如玉、陳國英、黃金鶯、翁金姐、林梅玉、鄭美玉、祁淑鶯、梁明珠、陳基強、林文珍、姚清水、邱白松、林仁杰、鄭文富、林金元等。甲班于1960年7月畢業,掛名莆田實驗二團。

1958年9月開學的藝校即為乙班,經省文化局審批后,與省京劇、閩劇、高甲戲等藝校并列,掛牌福建省戲曲學校莆田分校,辦學經費由省財政局撥款。

據《莆田縣志》載:1960年初夏,縣文化科為解決八個劇團新招藝徒培訓問題,在城郊下店寺開辦速成藝術訓練班,藝徒21名。教師王先華、車盛春、陳金魁,首位負責人林文鑄,繼任林玉霖(原縣體委干部)。1960年10月,專業劇團整頓,八個劇團撤銷三個(人民、和平和荔聲),留存的五個劇團是實驗一團、實驗二團、躍進、大眾和勞動劇團。下店寺訓練班也隨著終止,只有陳炳丁、姚金榜、林文祥、陳瑞香、佘妹丕、黃秀鶯、林秀華等七人并入乙班。乙班幾位學員退學,至此藝校乙班生員:陳先鎬、羅春開、涂基群、方文柏、陳文校、徐金瑞、戴鶴舟、朱永祿、朱永懷、盧俊貴、許春新、鄭清和、陳承恩、童愛琳、林惠和、林玉琴、蔡感愛、陳素瑜、劉金鳳。學生合計26人。

藝校乙班校長肖金城,接任陳國珍,支部書記翁元霖。學校聘請素質好、有藝術特長的老藝人黃文狄、姚玉坤、陳金魁、許則庭、林爐、黃文賢、車盛春、陳細毜等為各行當教師。同時聘請著名鼓師雷澄清、林玉書、林炳源,樂師陳玉燕、曾炳良、方逸鴻、李金星、曾金裕等。

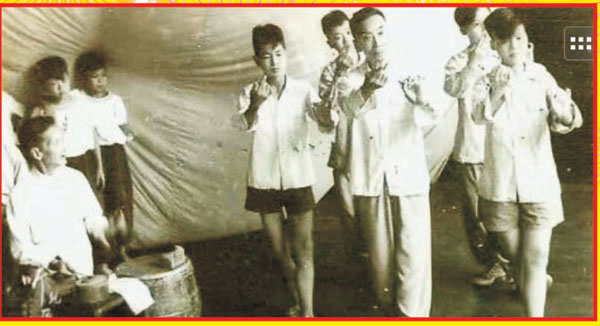

經過兩個多月的基本功訓練后,轉入以戲傳藝階段。領導先以《孟良搬兵》《斷機教子》《訪友》《百花亭》《千里送》《白兔記》《摩天嶺》等折子戲,根據教師專長和學生行當,一對一傳授,然后多次彩排,給學生提供舞臺實踐機會。1959年首排大型古裝戲《江懷玉》成功之后,1962年排演《西廂記》,中央戲研所研究員劉念茲觀后,對陳妹英等主要角色扮演者給予好評。

乙班辦學經費原由省財政局撥款,兩年后由縣財政局撥款。由于當年國家暫處困難時期,縣政府要求藝校乙班以“少年躍進班”名稱下鄉演出,收入作為辦學經費。這樣下鄉演出的場次增多,學生舞臺實踐的機會也越來越多。陸續登場的大型劇目《魏伯祥》《王郡主歸宋》《百日擂臺》《春燈謎》《靖邊記》《一念之差》《王魁與桂英》《徐剛打嚴》《玉簪記》《四進士》《沉香破洞》《二度梅》《花木蘭》《桃花扇》《佘賽花》等,觀眾好評如潮。

莆田觀眾不滿足大戲謝幕,每場要求加演小短劇已成慣例,原排小節目派上用場,可觀眾最喜歡看《擋馬》,每場加演非它莫屬。當年扮演蔣光普的演員說,晚場10點多加演,肚子餓得很,要完成蔣光普翻跳打斗的高難度動作,真的很累,幸好年輕,勒緊褲腰帶堅持下去,觀眾的掌聲,是給他最好的精神食糧!