□黃勁

元代毗盧寺“天妃圣母”像

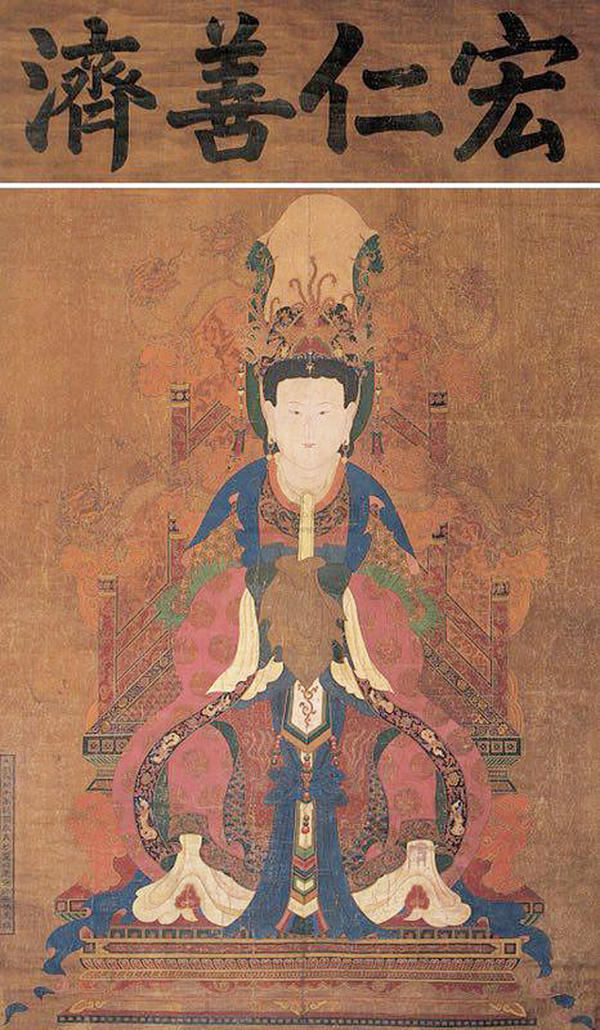

明代普濟天妃像

明代公主寺天妃圣母繪像

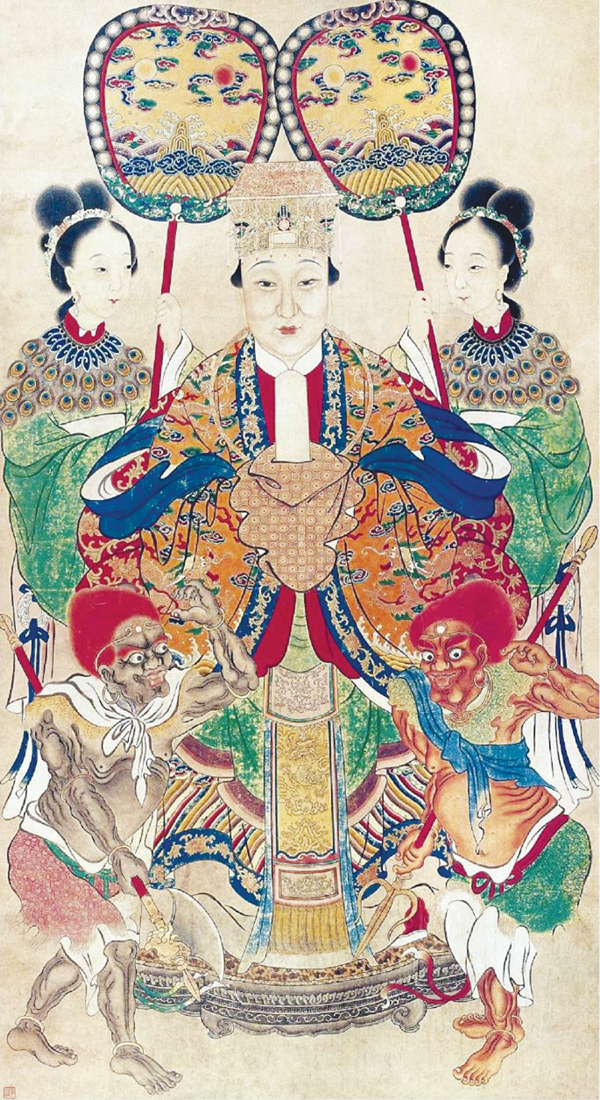

清代媽祖立軸繪像

宋代至今,雕刻、彩塑、銅鑄、壁畫、卷軸、版畫等多種形式的藝術創作中出現為數眾多的媽祖繪像。這些視覺圖像是中華民族審美文化遺產的重要內容,意義甚大。

元代媽祖神像,一改宋代的高髻發飾,轉變為鳳冠霞帔。據載,元至正二年(1342)重修繪制的毗盧寺《天妃圣母繪像》,是現存最早的媽祖壁畫像。媽祖面部慈祥,手持朝笏,冠服莊嚴,身后站兩侍女,沿襲宋代“青圭蔽朱旒”的造型。壁畫采用重彩勾填法,瀝粉貼金,每幅畫面均有題字,富麗堂皇,光彩奪目,具有鮮明的元代特征和高度的藝術價值。

作為明代媽祖圖像中的精品,《普濟天妃像》題簽“媽祖尊像,大明嘉靖元年湄州何氏敬題”,題識“宏仁善濟”。該畫面技法精細,衣紋線條流暢,五色祥云烘托人物形象,充分展現女神典雅、高貴的氣質,具典型的明代繪畫特征。

明代媽祖像頭戴的飾物有兩類:一是帝后的九旒冕冠及左右帽翅或冕冠,造型模糊而近似包巾帽式;另一是高髻綴飾展翅鳳鳥,腦后也有形似包巾的飄帶,以示天妃本色;頭戴鳳冠或通天冠,雙手持笏,鳳冠霞帔,衣紋線條流暢,表情生動,雍容尊貴,神態穩重慈祥。例如,山西繁峙縣杏園鄉公主村(今名東勝村)的公主寺西壁有明代萬歷年間的水陸畫“天妃圣母”像。媽祖身穿帝后服,為貴婦形象,氣場強大。

鎮殿媽常見執雙手平置胸腹前的“朝天手式”,朝天執笏,兩手相握執笏于胸前作上奏狀,一般為左手在前,右手在內,以包巾覆手執笏或持寶圭。神像形體較瘦長,容貌表情含蓄柔美溫和,柳眉鳳眼而上下眼皮豐實,嘴角向上微揚,下巴豐腴略尖。服飾有如意紋寬霞帔及袍裙大擺袖,兩肩有軟絲巾“披帛”,腰下有佩綬,足履尖頭三寸金蓮。以寬袖自然下擺服貼雙膝成為流暢曲線的俊美身姿之樣式。《媽祖文化研究論叢3》第94頁中李奕興的《臺灣媽祖造像的形式與特征》一文載:“……由當前存稱為明代的媽祖神尊造像標本實物上觀察,在服飾表現則較吻合《太上老君說天妃救苦靈驗經》‘珠冠云履,玉佩寶圭,緋衣青綬’的形制。……”

清代以來,媽祖神像逐步標準化,冕冠成為媽祖神像的主流頭飾。清代中期,嘉慶、道光時,出現新型式,媽祖頭戴九旒冕冠,冕冠左右如兩翼的帽翅由上往下呈弧線下飄,尾端上卷如卷云紋,冠后可見帆船發髻;服飾以圓領大袍為主,胸前束玉帶,腹圍佩玉腰帶,肚微圓鼓,兩手左右舒展平靠圈椅,軟絲巾“披帛”自肩下垂由左右兩側環臂成俗例,左手掌心向內有播內之勢,右手掌向上皆作持法器狀態,兩腳外八形張揚,兩膝與肩同寬,內裙置中有箭帶形佩綬,三寸金蓮鞋首外露。坐具常為太師式圈椅帶有腳踏幾座。

收于《媽祖文獻史料匯編》(繪畫卷)上編的清代媽祖像,紙本設色。此幅立軸媽祖像鳳冠加九旒冕冠,慈祥和善,為老年婦女形象。朝天持圭,衣飾華貴,后有二位執扇侍女,前有千里眼和順風耳二將,布局合理,姿態各異。在民間歷史圖志和傳說故事中,媽祖生前愛穿紅衣,著女冠服,持拂塵作“慈航相”,常往來于海上,扶危濟困。孟建煌主編的《媽祖文化研究論叢3》第96頁載:“清中葉的新型式,大致以嘉慶、道光時期成型。媽祖造像的臉部已較明式來得豐腴,下額慣見雙下巴的福態……而是時媽祖造像最顯著特征在于臉部面貌,兩眼微合專注但非鳳眼造型,鼻頭微凸似山丘沈伏,眼鼻構成倒三角形,櫻唇小嘴以一種甜美安詳平和的微笑成五官靈魂之所,尤其左右嘴角微揚之姿……堪稱是此時期媽祖造像最迷人也是最經典的樣式。”

總之,元、明、清時期的媽祖繪像千姿百態,形式不一,但作為媒介符號,都傳播了相關媽祖形象信息。隨著生產力的提高,特別是工藝技術的進步,媽祖繪像的材質與手法表現日益多元,出現使用瓷塑、刺繡、漆線雕、景泰藍、琺瑯彩等新工藝的視覺圖像,媽祖繪像的傳播力亦大大豐富。