□黃勁

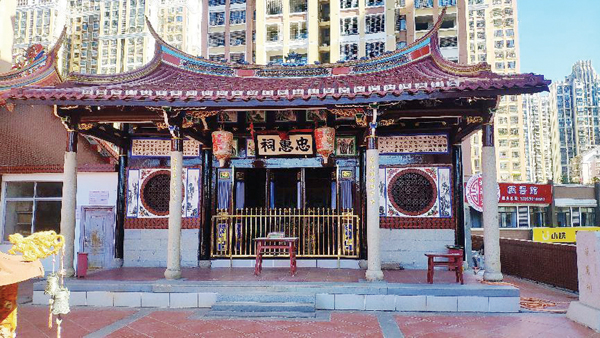

蔡襄故宅忠惠祠,現(xiàn)移建于城廂區(qū)霞林街道棠坡村龍山上宮101號(hào)三層。清代林麟焻作《蔡公宅》言:

走馬城南郊,蔡公故居地。

昔人不可見(jiàn),風(fēng)流復(fù)誰(shuí)繼?

尚想慶歷初,忠諫負(fù)直氣。

論事多排蕩,致君有根柢。

力辨唐介忠,聲折元昊勢(shì)。

《四賢一不肖》,臧否美清制。

就養(yǎng)乞近州,溥為生民惠。

至今愛(ài)松堂,猶比甘棠憇。

書(shū)法傳人口,灑落乃余藝。

我來(lái)希清塵,徘徊望軒砌。

涸井梧桐生,甓道叢篁翳。

惟余古墻色,垂垂?jié)M丹荔。

宋慶歷七年(1047)蔡襄任福建路轉(zhuǎn)運(yùn)使時(shí),遷來(lái)興化軍城南門外水亭定居(故址即今之忠惠祠)。約明成化六年(1470),欽差巡撫福建右副都御史滕昭路過(guò)莆田,著令莆田郡守蔣云漢重新修建忠惠坊、忠惠祠及蔡襄墓。《翠渠集》上冊(cè)中有周瑛《重修蔡忠惠祠記》載:“出莆城南三里許為蔡宅,有忠惠祠焉。……”明弘治七年(1494)擴(kuò)建。據(jù)載原大門額書(shū)“慶歷名臣”已毀,今存有早期拍的忠惠坊照片,為紀(jì)念蔡襄的標(biāo)志性建筑。

另有《山與樓詩(shī)》卷三中林翰作《壺社諸君重九訪蔡忠惠故居有詩(shī)見(jiàn)寄》,云:“兒時(shí)踏春過(guò)南陌,艾軒墓外君謨宅。原注:忠惠故居在莆城南十里,今名蔡宅,村道旁有忠惠坊,距艾軒先生墓道約里許。尋常走馬一句無(wú),那解弔古吟煙蕪。詩(shī)人能載登高酒,忠惠坊前度重九。擎泉薦菊剛及時(shí),定向叢莽傾一卮。燹餘南郭無(wú)完土,過(guò)客猶談茶荔譜。原注:忠惠《茶譜》《荔枝譜》刻板尚存莆中。遶村萬(wàn)荔作秋聲,樹(shù)聲詩(shī)聲相與鳴。九日作詩(shī)我在客,華顛夢(mèng)對(duì)南山色。”宋增佑在《詩(shī)草》中亦作《重九過(guò)蔡忠惠故居》,曰:

策馬城南路,經(jīng)過(guò)蔡宅村。

太師無(wú)片土,學(xué)士尚清門。

兩字宸題在,三篇諫草存。

子孫食清德,猶守舊田園。

此外,《荔隱山房詩(shī)草》卷三第6頁(yè)中的涂慶瀾《蔡忠惠故里》載:

風(fēng)節(jié)朝端著,鄕邦立政時(shí)。

洛橋千仞石,臺(tái)諫四賢詩(shī)。

遺愛(ài)留松樹(shù),余閑譜《荔支》。

城南尋舊宅,水繞木蘭陂。

歷史上,宋代名臣、書(shū)法家、文學(xué)家蔡襄,字君謨。天圣八年(1030)登進(jìn)士甲科,時(shí)年十九。官至端明殿學(xué)士,追贈(zèng)吏部侍郎,加贈(zèng)太師,謚“忠惠”。其工詩(shī)文,“……歐陽(yáng)永叔云:‘君謨文章清遒粹美。’王梅溪云:‘文以氣為主,公之詩(shī)文實(shí)出于氣之剛。入則為謇諤之臣,出則為神明之政,無(wú)非是氣之所寓。’劉后村云:‘蔡公《清署堂詩(shī)》:‘草際飛螢乍有無(wú)’,詩(shī)家要渺之音也。有王右丞、韋蘇州之風(fēng)。’王禹玉云:‘君謨《詠草》詩(shī)有:‘時(shí)平生戰(zhàn)地,農(nóng)惰入春田’之句。其言關(guān)教化,非‘野火燒不盡,春風(fēng)吹又生’之比。’……”據(jù)《莆風(fēng)清籟集選注》第34頁(yè)載,“……宋比玉云:‘蔡公詩(shī)律,五言宗李、杜,七言出入王、孟。如‘爐灰寒更畫,燈炧落仍挑。’寫北堂夜話之景,真畫手也!與唐人‘凍缾黏柱礎(chǔ),宿火陷爐灰。’語(yǔ)可頡頏矣。……”蔡襄也以書(shū)法聞名于世,與蘇東坡、黃庭堅(jiān)、米芾并稱“宋四大家”。其書(shū)學(xué)虞世南與顏真卿,并取法晉人。正楷端重沉著,行書(shū)溫醇婉媚,尤以“飛白散草”為最,獨(dú)成一家。正如《蘭陔詩(shī)話》中載:“……公賦類江、鮑,詩(shī)兼王、孟,文宗韓昌黎,奏疏似陸宣公,書(shū)法駕蘇、黃、米三家之上。又精畫理。謚不曰文而曰惠,豈為政事所掩耶?”

誠(chéng)然,蔡襄的題畫詩(shī)不僅體現(xiàn)其于文學(xué)、藝術(shù)和生活的獨(dú)特見(jiàn)解和個(gè)人品味,還展現(xiàn)出古代文人的高雅情趣和精神追求。猶如《清詩(shī)話續(xù)編》“載酒園詩(shī)話宋”中載:“……如君謨前篇‘庭院簾帷一齊下,紅蠟陰沉霜滿瓦。鷄頭軟熟七月終,舉手分傳玉杯把’。七月終霜已滿瓦乎?真畫家雪里蕉也。畫尚可,詩(shī)斷不可。偽崑之可厭可恨,實(shí)無(wú)怪歐、梅之詆斥,但其幽思藻句,亦自不可一概抹殺。即如君謨‘曉市人煙披霽旭,夜潭漁火斗寒星’,‘疊云封日茜,斜雨著虹明’‘山樵斲晚日,野火著寒云’,寧不勝于枯淡?但君謨亦有尚缺推敲者,如新雁詩(shī)‘幾聲疎樹(shù)外,一字?jǐn)嘣浦小瑢懢吧豕ぃ?shù)與雁不甚切,特賴一‘外’字救之。瀧門香山寺‘波起一灘雷’,警句也,‘龕明千像日’卻不韻。惟絕句最妙,憶從尹師魯宿香山石樓曰:‘霜后丹楓照曲堤,酒闌明月下前溪。石樓夜半云中嘯,驚起沙禽過(guò)水西。’春日曰:‘東風(fēng)吹雨濕楸韆,紅點(diǎn)棠梨爛欲燃。擬買芳華贈(zèng)年少,紫榆春淺未成錢。’風(fēng)流旖旎,不下宋尚書(shū)、晏丞相也。……”

以下筆者僅就《蔡襄全集》中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行梳理,穿越時(shí)空地與蔡襄先生共同觀賞那些流傳千古的藝術(shù)珍品,爰作述略。例如,《蔡襄全集》載蔡襄《觀宋中道家藏書(shū)畫》:

宣獻(xiàn)業(yè)文學(xué),嘗作調(diào)羹鹽。

藏書(shū)百千帙,傳世惟清廉。

東堂得春和,花卉晨露沾。

之君延賓從,當(dāng)晝褰珠簾。

朱函青錦囊,寶軸紅牙簽。

大令至歐褚,屈玉聯(lián)鉤鈐。

草行戰(zhàn)騎合,楷正中軍嚴(yán)。

水墨固昏淡,骨氣猶深潛。

江田亦名手,農(nóng)野興鋤鐮。

桑麻婦女喜,馌餉兒童覘。

列女自幽閑,明眸咽頸纖。

昔人何遙遙,意會(huì)相披瞻。

南曹古貌醇,博士新詩(shī)炎。

持杯屢屬我,謂我毫錐鈷。

煤嫗浮醉鈿,研流泣秋蟾。

放灑云雷起,取爾風(fēng)浪恬。

鄙藝豈足多,詫語(yǔ)誰(shuí)能謙。

因思佐宣獻(xiàn),載檄陪車幨。

屏公知遇厚,表里曾無(wú)嫌。

間復(fù)請(qǐng)筆法,指病如投砭。

今朝觀故物,撫已悲慚兼。

層丘恩德里,素發(fā)年華添。

不能枉尺尋,況乃事飛箝。

壯心久已衰,奇尚顧未厭。

幸公有令子,辭源橫江濳。

劇飲以自慰,后慶其人占。

宋皇祐四年(1052),蔡襄和梅堯臣在宋中道家里觀賞書(shū)畫的見(jiàn)聞感想,并表達(dá)了對(duì)宋中道之父宋綬的緬懷之情。例如,《蔡襄全集》第30頁(yè)載梅堯臣(字圣俞)《同蔡君謨江鄰幾觀宋中道家書(shū)畫》:

君謨善書(shū)能別書(shū),宣獻(xiàn)家藏天下無(wú)。

宣獻(xiàn)既歿一子立,漆匣甲乙收盈廚。

鐘、王真跡尚可睹,歐、褚遺墨非因模。

開(kāi)元、大歷名流伙,一一手澤存有余。

行草楷正大小異,點(diǎn)畫勁婉精神殊。

坐中鄰幾素近視,最辨纖悉時(shí)驚吁。

逡巡蔡侯得所得,索研鋪紙才須臾。

一掃一幅大快健,檀溪躍過(guò)瘦的顱。

觀書(shū)已畢復(fù)觀畫,數(shù)軸江田種稻圖。

稻苗秧秧水拍拍,群鷺矯翼人荷鋤。

陂塍高下石籠密,竹樹(shù)參倚荊籬疏。

大車立輪轉(zhuǎn)流急,小犢欹顧稚子驅(qū)。

令人頻有故鄉(xiāng)念,春事況及蠶案初。

虎頭將軍畫列女,二十余子拖裙裾。

許穆夫人尤窈窕,因誦《載馳》誠(chéng)起予。

予無(wú)書(shū)性無(wú)田區(qū),美人雖見(jiàn)身老癯。

舉頭事事不稱意,不如倒盡君酒壺。

該詩(shī)不僅體現(xiàn)文人們的藝術(shù)意趣,還通過(guò)生動(dòng)的描繪和深刻的寓意,營(yíng)造出一種優(yōu)美的意境,使讀者能夠感受到畫面所傳達(dá)的情感和氛圍。恰如《蔡襄全集》載,宋嘉祐七年(1602),蔡襄與時(shí)為龍圖閣直學(xué)士的楊畋賞畫,作《和楊龍圖蘆雁屏》:

何事高堂秋思生,野蘆寒雁畫工精。

風(fēng)前挺立孤根老,云外相從去意輕。

不似丹青能借色,若逢霜月定聞聲。

研桑心術(shù)都無(wú)取,回望江鄉(xiāng)計(jì)未成。

此詩(shī)除了贊美蘆雁屏上的精湛畫藝,對(duì)后世的文學(xué)創(chuàng)作也產(chǎn)生了一定的影響。如附錄中趙擴(kuò)(字門道,謚清獻(xiàn))《次蔡君謨前題》:

省宇屏圖哲匠成,寫傳蘆雁筆尤精。

斜依風(fēng)葦叢叢裊,遠(yuǎn)飏煙波渺渺平。

弋者定嗟何所慕,鵬摶莫怪不能鳴。

公看羽翼飛騰處,有意青云萬(wàn)里程。

蔡氏詩(shī)歌風(fēng)格和藝術(shù)手法為后世文人雅士提供了啟示,激發(fā)了他們的創(chuàng)作靈感。

蔡襄亦作《和楊龍圖獐猿屏》:

畫莫難于工寫生,獐猿移得上幽屏。

相逢平野初驚顧,共向熏風(fēng)適性靈。

引子晝游新草綠,嘯群時(shí)望故山青。

可憐官省沉迷處,每到中軒頓覺(jué)醒。

本篇描繪獐猿屏上的精彩畫面,表達(dá)了作者擺脫仕宦生活束縛的愿望。通過(guò)對(duì)繪畫作品的解讀,傳承了古代文化的價(jià)值觀和審美理念。如附錄前人《前題》說(shuō):

獐狎遠(yuǎn)馴遂性情,恍然疑不是丹青。

豈憂夜獵林中去,只欠秋吟月聽(tīng)。

舉目便同臨澗谷,此身全恐寄郊垌。

山容野態(tài)窮微妙,造物爭(zhēng)工六幅屏。

同年,蔡襄作《和吳省副北軒畫湖山之什》:

誰(shuí)于素壁寫江流,云樹(shù)疏疏映荻洲。

盡日清虛全卻暑,一川搖落似經(jīng)秋。

暫逢名畫心猶在,終向扁舟老去休。

只有游修能自適,莫懷香餌重遲留。

該詩(shī)借吟詠山水畫抒發(fā)了對(duì)自在閑適生活境界的向往。

宋代繪畫的文獻(xiàn)記載中,蔡襄畫有《荔枝圖》,但未能傳世。恰如《閩畫史稿》第39頁(yè)載,“……亦善畫,但頗自惜,不妄為人作,故傳世畫作甚罕。曾作《荔枝圖》一卷,行筆清勁,敷色濃古,題以泥金小楷。標(biāo)題前有‘復(fù)古殿寶’,后有‘紹興御書(shū)之印’。因此被劉偘、李雯、王逵、周鼎諸人不加考察,而誤認(rèn)為徽宗趙佶所繪。后經(jīng)明末鑒藏家張丑審定為蔡襄真跡。然世人皆不知其善畫,蓋為書(shū)名所掩也。……”蔡襄的題畫詩(shī)蘊(yùn)含禪道的思想,通過(guò)對(duì)自然和人生的感悟,表達(dá)出對(duì)寧?kù)o、淡泊和超脫的追求。蔡襄《題徐崇嗣沒(méi)骨圖》言:“前世所畫,皆以筆墨為上,至崇嗣始用布彩逼真,故趙昌輩效之也。”宋朝徐熙之孫徐崇嗣,金陵(今江蘇南京)人。工寫生。擅畫草蟲(chóng)、禽魚(yú)、蔬果、花木等。他自創(chuàng)新體,摒棄墨筆鉤勒,直接用彩色暈染,稱作“沒(méi)骨圖”,亦稱“沒(méi)骨法”。雖然本題作年未詳,但內(nèi)容肯定徐崇嗣沒(méi)骨圖在繪畫史上的創(chuàng)新意義。趙昌,字昌之,宋廣漢(今屬四川)人。擅畫花果、多作折枝花,兼工草蟲(chóng),效徐崇嗣沒(méi)骨法,并發(fā)展之。

還有,《蔡襄全集》第214頁(yè)中蔡襄《畫生李維寫予像今已十年對(duì)鑒觀之因題其側(cè)》載:

清眸綠發(fā)十年前,樸野風(fēng)神不易傳。

今日青銅莫相照,白髭垂頷面雙顴。

這首詩(shī)約作于宋嘉祐五年(1060),描寫蔡襄在青銅鏡前看到自己唇上的胡子,垂下來(lái)的下巴和臉上突出的兩顴骨,不禁發(fā)出質(zhì)樸自然的風(fēng)貌不容易保持,而容顏衰老之感慨。另?yè)?jù)《蔡襄全集》第662頁(yè)中蔡襄《觀天馬圖》載:

傲夫,寄尚者也,出古綃之畫駿馬一者,尾鬣微赭,而身首文駁。馬與常馬甚不類,特立閑逸,骨自棱竦,精神爽毅。雖一雕之橫塞云,獨(dú)鶴之思昆嶺,莫之為也。于其旁標(biāo)曰“蒲梢”云。

安愚子曰:“蒲梢馬,漢武帝伐大宛,于二師城得之,年祀遠(yuǎn)甚,宜無(wú)有是傳,豈近世好事者工其畫而藉其目乎?”傲夫曰:“蓋嘗惑焉。然武帝威棱憺乎鬼方,教誥申乎絕域。以國(guó)珍而叩塞者得矕龍虎之文,私自語(yǔ)為僥幸。大宛嘗有善馬,獨(dú)恃介絕,而愛(ài)不來(lái)。于是連兵不王之徼,殫饋悉臣之戶,旗鉦之師、戈胄之伍易乎膏介草莽,魂傺沙漠。重乎南目而視,旋趼而步,然后宛王戮,而昔之善馬惴不敢有,故能宣懿金石,告休神明。武帝求卓異,其心不亦至乎?后之人跡想飛駻,加諸繪事,不亦美與?”

安愚子曰:地入民凋,物格財(cái)匱,豈御天下之計(jì)者耶?且馬也,冀野之北,曷世無(wú)之?駓驪骦皇,騨騵駱騮,動(dòng)精月駟,矯首云螭。或編之天棧,和以鸞鑣。懷風(fēng)以足其食,大路以馴其性。居不鷙獌,動(dòng)不詭遇。雖虎脊之華、趼蹄之勁,未之加也。然瘠不能振,瘏不見(jiàn)收,鄉(xiāng)風(fēng)悲鳴,垂耳于駑駘之后,豈少哉?吾知漢固有是,而武皇獨(dú)甘心于二師,豈所謂賤近而貴遠(yuǎn)者耶?后之人不加意于求真視,而肖練遺骨,豈所謂貴耳而賤目者耶?何以言之?嘗聞昔武皇得狗監(jiān)誦《子虛賦》,獨(dú)恨不得與此人同時(shí)。及相如至,以資為郎,官止使者,又頗優(yōu)畜之。謂如相如,未可與道則已,而又有甚于相如者也。自秦滅漢興,綴文績(jī)學(xué),德業(yè)彬然,獨(dú)董仲舒而已。觀其制策延訪,意將置英網(wǎng)杰,騰周躪虞,稱古賢輔,志勤義篤。而仲舒官特于諸侯王相耳。之二人也,孰知其不鄉(xiāng)風(fēng)悲鳴,垂耳于駑駘之后者乎!吾以是固知其賤近而貴遠(yuǎn)也。抑又聞之,揚(yáng)子云者,殫思深湛,著符清凈,塊處天閣,絕與人事,而有尚白之嘲、覆瓿之誚。后數(shù)百年,其書(shū)出,至于如今如何也?蓋親見(jiàn)子云祿位容貌不能動(dòng)人,故輕其書(shū)耳。吾以是揣劘世態(tài),乃知吾子亦貴耳而賤目也。吾子有輕綃方丈,腌丹塵黑,縢以巾箱,副以篋竹,一出乎人,德于顏面。倘有騰黃之骨,絕利之足,枯悴下皂,子將掩袂而不視矣。

傲夫患其語(yǔ)之侵梗己也,不待終,決而翔云。

天馬之賞不僅是對(duì)畫作的一種詮釋和補(bǔ)充,更是一種獨(dú)立的創(chuàng)作形式。事實(shí)上,蔡襄的題畫詩(shī)反映了當(dāng)時(shí)的社會(huì)風(fēng)貌、文化氛圍和藝術(shù)發(fā)展水平,為歷史研究提供了珍貴的線索。譬如,為世人所重的澄心堂紙,細(xì)薄光潤(rùn),蔡襄求友人幫助仿造澄心堂紙百幅,是研究宋代社會(huì)、文化和藝術(shù)的重要資料。宋嘉祐八年(1063)九月九日,蔡襄作《澄心堂紙?zhí)返溃骸俺涡奶眉堃环煪M厚薄堅(jiān)實(shí)皆類此乃佳。工者不愿為,又恐不能為之,試與厚直莫得之。見(jiàn)其楮細(xì),似可作也。便人只求百幅。癸卯重陽(yáng)日。襄書(shū)。”

訪忠惠祠之際,試讀《蔡襄全集》中題畫詩(shī),“與蔡襄一起觀畫”,來(lái)一次心靈與文化的深度對(duì)話,領(lǐng)會(huì)其詩(shī)之文學(xué)魅力、欣賞價(jià)值和歷史貢獻(xiàn),身心也隨之接受了一次精神的洗禮。