□黃勁

施瑯像

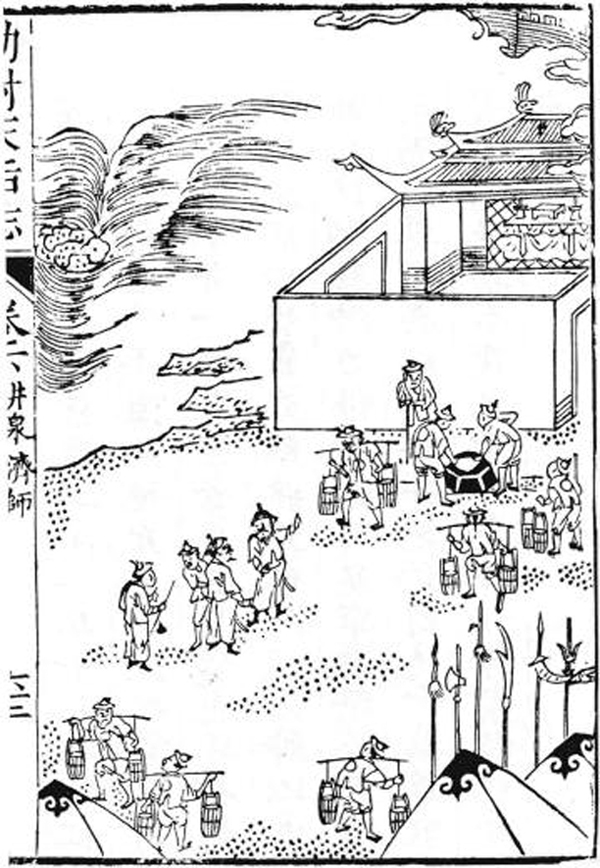

《敕封天后志》中“井泉濟師”

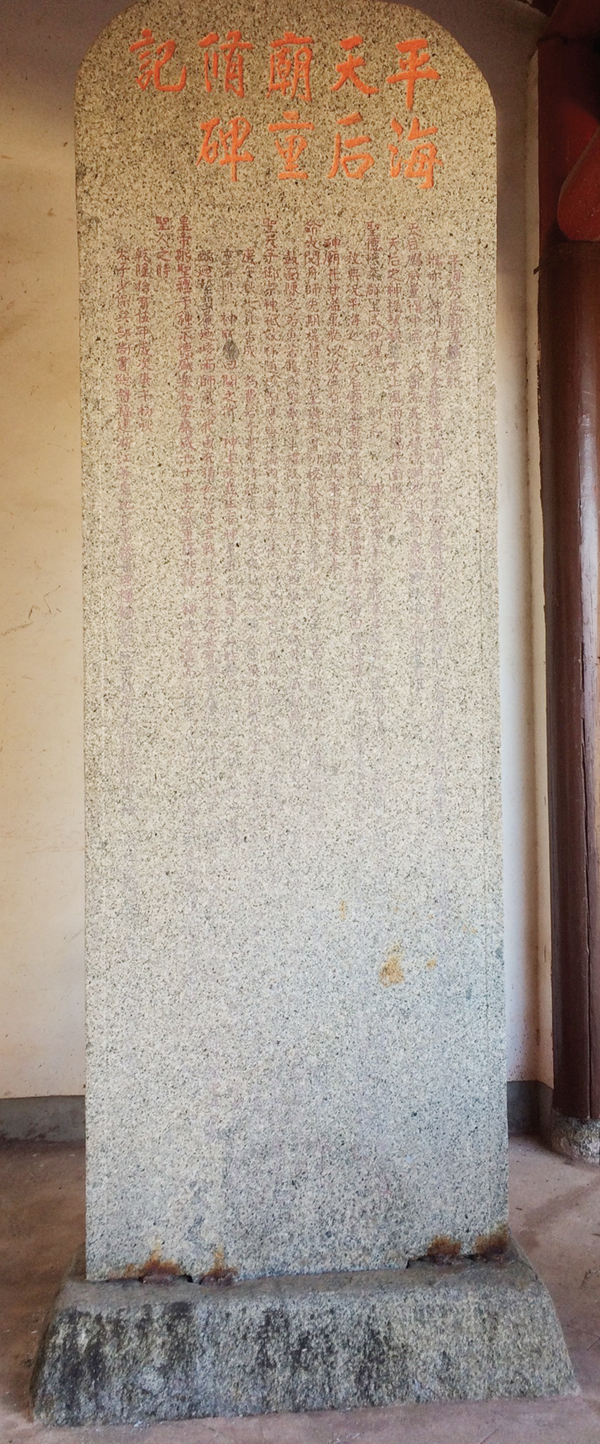

《師泉井記》碑

《平海天后廟重修碑記》

清代康熙二十一年(1682)十月,施瑯奉命率領大軍征臺,以三萬水師云集莆田平海衛澳備戰,時靠近海面的鹽堿地練兵與候風,柴火和用水供應等十分困難,數萬官兵飲水僅靠天妃廟前近已枯竭的一口淺水井,水源難以為繼,軍心浮動不安。據傳,平海的天妃廟因遷界圮毀,施瑯得悉之后即整修廟宇奉祀媽祖,且于戰船上供奉媽祖神像,早晚上香朝拜。

《媽祖文獻史料》中施瑯“師泉井記”條載:“今上御報之二十一載。壬戌孟冬,予以奉命統率舟師,徂征臺灣。貔虎之校,犀甲之士,簡閱而從者,三萬有余眾。駐集平海之澳,俟長風破巨浪,以靖掃鮫窟。爰際天時旸亢,泉流殫竭,軍中取汲之道,遙遙難致。而平澳故遷徙之壤,介在海陬,昔之井廛,盡成堙廢。始得一井于天妃行宮之前,距海不盈數十武,漬鹵浸潤,厥味咸苦,原夫未達廣源,其流亦復易罄。詢諸土人,咸稱是井曩僅可供百家之需,至隆冬澤愆水涸,用益不贍。允若茲,則三軍之士所藉以朝饔夕飧者果奚恃歟?予乃殫攄誠愫,祈吁神聽。拜禱之余,不崇朝而泉流斯擴,味轉甘和。綆汲挹取之聲,晝夜靡間,歕涌滋溉,略不顯其虧盈之跡。凡三萬之眾,咸資飲沃,而無呼癸之慮焉。自非靈光幽贊,佐佑戎師,殲殄妖氛,翼衛王室,未有宏闡嘉祥,湛澤汪濊,若斯之渥者也。因鐫石紀異,名曰‘師泉’,昭神貺也。……”施瑯誠心祈求媽祖顯靈庇佑,挖掘枯井后果然“涌泉濟師”,真無異于耿恭拜井之奇跡。值得注意的是《師泉井記》中多次提到有關媽祖的靈助,如“天妃行宮”“祈呈神聽”“拜禱之余”“靈光幽贊”“佐祐戎師”等。

筆者用心拜讀《敕封天后志》中“井泉濟師”,認為該圖以最巧妙的筆墨表達主題,畫面構思奇特、手法高明且獨具匠心,讓人感受到了媽祖信仰的力量。

首先,版畫的構圖新奇、繪制精致、鐫刻秀美等藝術手法,對于探究古代水利設施的興建沿革,清代軍隊水陸師的排陣備戰等,都具有重要的文獻史料價值。從近及遠布局取法宋畫邊角形狀,可以看到在畫面下方軍營帳篷之外羅列,以此暗示數萬軍士在海邊駐扎的地理環境,以虛寫實,畫外有畫。在畫面中上方海濱有座媽祖廟宇,廟外有口水井,井與廟相鄰狀自然把故事的重點與神靈連在一起,但不表現廟里的神祇形象,讓人憑空想象,仿佛冥冥之中自有神靈存在,所謂“人在做,天在看”和“舉頭三尺有神明”等,此采以實寫虛的手法。而畫面最上方,海波遠處留下一片空白,于云煙縹緲處隱現城墻一角,交代了故事發生在莆田郊外平海的海灘上,地域特色鮮明且空間感極強。而特別精妙的是畫面主題突出,表現官民汲水的,等水的和挑水的人物顧盼交談形態,進進出出又來來回回地構成一個橢圓形狀,讓人從視覺上仿佛看到官兵循環反復,如走馬燈一樣層出不窮,忙于挑水的繁忙景象可見一斑,而進水也如泉涌,讓官兵源源不絕,取之不盡,挑之不絕,作者的表現手法實在是精妙之極。

后來,施瑯認為這是媽祖神助進軍,為紀念媽祖的靈威,在平海天后宮撰寫了《師泉記》碑文,并鐫刻石頭的匾額,題寫“師泉”二字,以顯揚神妃的恩德,媽祖庇佑的大愛精神因而得到發揚光大。《媽祖文獻史料》中施瑯“師泉井記”條載:“……在《易》,地中有水曰‘師’。師之行于天下,猶水之行于地中,既著容民蓄眾之義,必協行險而順之德。是知師以眾正。乃克副大君討二撫順、懷柔萬邦之命,而揚旌海外,發軔涯涘,神異初彰,闿惠覃布。誕惟圣天子赫濯之威,以致百靈效順,山海徵奇。亶其然乎!昔二師劍刺大宛之山,而流水溢出,耿恭拜禱疏勒之境,而飛泉奔涌,并能拯軍士于渴乏,著萬里之奇功。乃今井養不窮,三軍獲福,予之不敏,曷以答茲鴻嘉之賜哉!是用勒之貞珉,以志不朽焉。康熙二十一年十二月吉旦。靖海將軍提督福建等處地方水師軍務總兵官太子少保右都督內大臣伯加一級溫陵施瑯撰。”此為積極備戰穩定軍心,施瑯于危難之中禱告神明求助,媽祖顯靈使井水泉涌而出,源源不絕,數萬官兵得以解救。

筆者曾通過《<敕封天后志>中施瑯征臺圖像探析》一文研究,論述施瑯神化“在莆田平海駐軍期間浚井得到淡水,幾萬大軍不再缺水”之事,從而穩定了軍心,使征戰部隊的“練兵整船”得以施行,緩解了備戰之急。施瑯撰寫的《師泉井記》和《靖臺碑》等碑刻成為兩岸重要的歷史文物遺產,臺灣媽祖宮廟楹聯文化中也有反映“涌泉濟師”的史實,如臺灣彰化南瑤宮三川殿中有鹿港人羅君藍題聯:“圣德敷布萬軍,涌泉濟渴;母儀表揚四海,護國褒功。”彰化鹿港天后宮羅懷珍撰聯:“圣德感行軍,涌泉濟師供氣壯;母功揚表海,助風退寇顯神靈。”諸聯句盛贊了媽祖,營造了媽祖庇佑軍民的文化情境,是施瑯出師告捷、收復臺灣的有力鐵證。