□黃勁

《天后顯圣故事圖軸》中“鐵馬渡江”

《天妃娘媽傳》版畫十六回“火旗傳夢里,鐵馬渡江中”

廣東南沙天后宮前海面沙灘上的白馬神石雕像

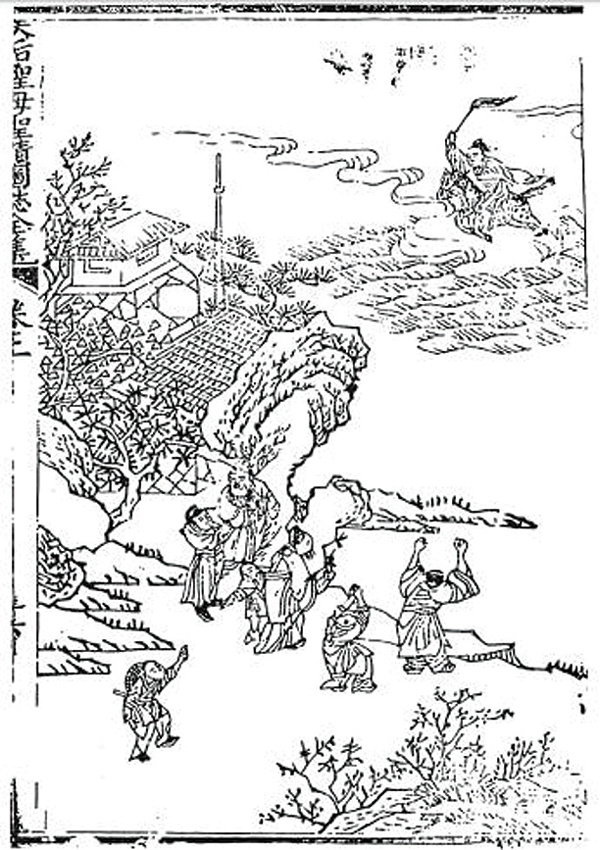

閩浙版《天后圣母圣跡圖志》中“策鐵馬代楫渡江”

《林媽祖志全圖寶像》中第十回

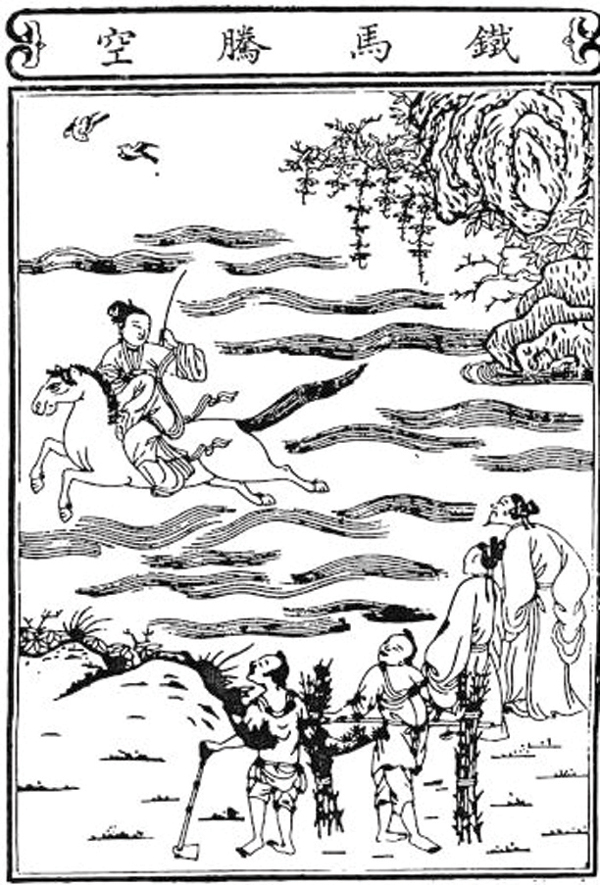

《天后本傳》中“鐵馬騰空”

相傳,媽祖在世渡海時沒有船只,但見屋檐前立有鐵馬,于是靈機一動,取之揮鞭,鐵馬奔海風馳而去。待其上了對岸,忽然間鐵馬無影無蹤,路旁觀者無不驚嘆此傳說中“龍女”媽祖之神通廣大。正如宋代丁伯桂在《順濟圣妃廟記》中所言:“神莆陽湄洲林氏女,少能言人禍福。歿,廟祀之,號通賢神女。或曰:龍女也。……一日,里人取涼于橋,坐者滿地,忽有白馬自廟突而出,人悉駭散,橋隨圮,無一陷者,人知神之為也。……”南宋太學博士李丑父在《靈惠妃廟記》中言:“……或曰:妃龍種也,龍之出入窈冥,無所不寓,神靈亦無所不至。”明代萬歷年間《天妃娘媽傳》版畫十六回“火旗傳夢里,鐵馬渡江中”,圖繪媽祖兄林二郎鐵馬渡江到湄洲學法,媽祖贈以鐵馬(實為廟前泥馬),林二郎揮鞭騎鐵馬在大海上飛奔的情景。據《天妃顯圣錄》和《湄洲志》記載,湄洲媽祖祖廟中奉祀的白馬神即指媽祖生前為搶救溺海商人所騎的神鐵馬。

古人深信龍馬之間存在某種密不可分的形象關聯,從明代吳承恩《西游記》中所描繪的“小白龍化白馬”情節,可看出明代世俗觀念中以馬為龍的文化意義,馬具有“飛龍在天”的圖騰性質。清代道光六年《天后本傳》中“鐵馬騰空”圖,畫面中媽祖騎著鐵馬在大江上飛奔,引得岸上樵夫、士人等駐足觀看。媽祖策馬回望,如同騎天馬在海面上風馳電掣,展現其于海上快速行動的神力,實現圖像敘事的傳播效果。

清代媽祖圖像中,《天后顯圣故事圖軸》中“鐵馬渡江”,描繪媽祖騎著鐵馬渡江的場景。海面占上部空間,媽祖騎乘著鐵馬在大海中飛奔,右邊古樹亭臺前的三位民眾和一位孩童,面露驚異之色。構圖以居中取勢法來組織,采用工筆畫的表現形式。媽祖騎鐵馬向下,而圖中穿青衣服飾的民眾手指向前上而指,兩者向力最后交匯于畫面的黃金分割線上,增強了作品視覺的沖擊力。閩浙版《天后圣母圣跡圖志》的“策鐵馬代楫渡江”,右上角的遠景江面上,媽祖正騎乘鐵馬在大海上飛奔,左下角的平原陸地占有大部分空間,有屋舍、樹木、石頭,江岸邊上還有老人、男子、民婦、小孩,他們面露驚異之色,同時對媽祖的事跡稱贊有加。畫面采用C式的構圖形式表現媽祖騎馬飛奔來,二者在畫面上產生視覺碰撞,深化了媽祖神性的審美感覺。湄洲媽祖祖廟收藏的《林媽祖志全圖寶像》中第十回“妃常渡海取簷前鐵馬忽跨而飛渡”,描繪媽祖無船出海,即取下檐間的鐵馬,揮鞭驅動,騎著神馬在江面風馳渡江而去的場景,讓人們忽見白馬神騰空,皆感驚異。此以居中取勢法的構圖著重描寫媽祖騎馬飛行的優美姿勢及生動情景。所以,《媽祖文獻史料匯編·第3輯》載:“……后欲渡江,無楫。取簷前所懸鐵馬,鞭而策之,如奔電追風。人見青驄行水,天馬騰空,皆為驚異。”畫面中以江面占去大部分的空間,波浪上媽祖乘著白馬順勢而上,下部左角是岸邊的石頭,右邊上角是石頭和樹木,江岸邊四位民眾對媽祖的事跡稱贊有嘉,呈依依不舍情態。該圖布局奇特大方,采以近人近景,突出媽祖形象,展現動作情節,左上角兩只飛鳥飛翔其間,顯得生氣盎然,線條剛勁柔和,不僅擁有江浙吳派版圖之優美,還兼有徽派皺法的視覺特征。以上敘事恰如《媽祖文獻史料匯編·第3輯》所載:“檐前鐵馬角嘶鳴,借爾微軀逐海鯨。撒手行空如履地,何殊控鶴上瑤京。”

筆者認為,對媽祖與白馬神的人文理解,可結合媽祖文化的思想精髓,根據作品所使用的表現技巧及所達到的視覺審美,找出其藝術因素所呈現不同的文化傳播意義,創造嶄新而接地氣的公共空間形式。譬如,廣東南沙天后宮前海面沙灘上的白馬神石雕像,就是其中的一個典型,凸顯出民間媽祖敬仰者創作上的藝術包容性、多元性和地域性,全面地闡述了媽祖視覺創意體的特定情境與圖像價值。

作為媽祖文化思想的珍貴資料,歷代志書中媽祖與白馬神的不同圣跡描繪,在畫面布局、人物動作、故事內容和表現形式上都具有較高的藝術價值。誠如,廣東學者肖景仁在《明清時期海神媽祖神格外化形象分析》一文中所強調:“海神媽祖神格外化形象,從直接現身到可感可知的‘神火’‘神鳥’形象,兩者相對而言,后者更趨于象征化,符號化,因而具有了審美分析的可行性。再者,這些具有象征意義的形象,充滿了神話思維的想象與幻想,從而使得其審美意蘊更加豐富。”故而,試觀存世不多的媽祖故事圖像,探析媽祖信俗中白馬神形象的戲劇性歷史敘事及圖式構成,頗有意義。媽祖圣跡敘事成為民間藝術工作者得心應手的創作新手法,亦可成功地呈現出不同媽祖形象的戲劇性場面之圖式構成及視覺審美,值得媽祖文化研究者的關注與探索。