□黃勁

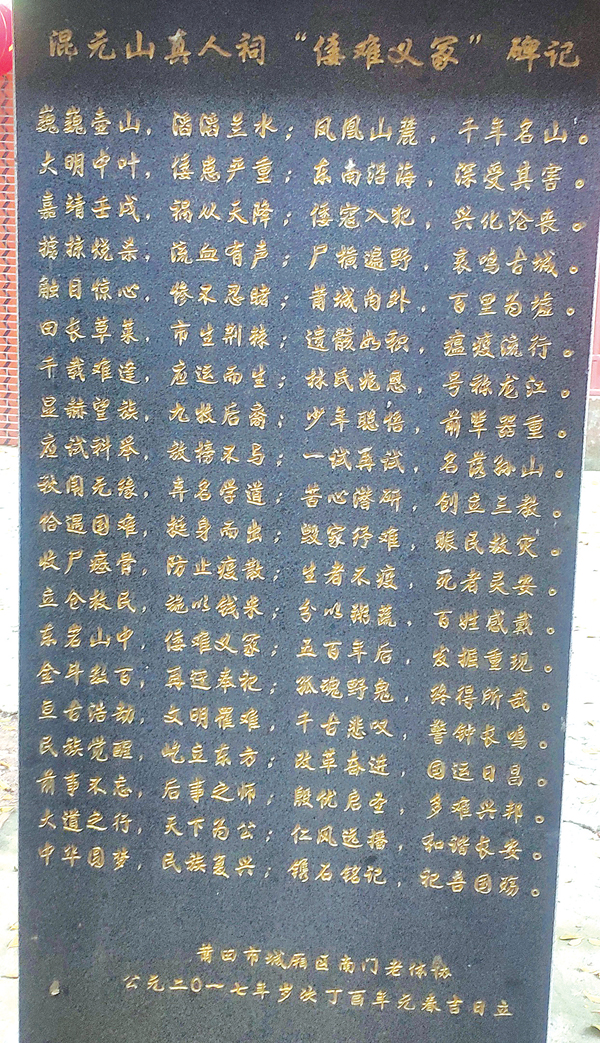

值得一提的是,現(xiàn)代書法家林加國書“愛國主義教育基地”的碑刻背面,題有《混元山真人祠“倭難義冢”碑記》:

巍巍壺山,滔滔蘭水;鳳凰山麓,千年名山。

大明中葉,接患嚴(yán)重;東南沿海,深受其害。

嘉靖壬戌,禍從天降;倭寇入犯,興化淪喪。

攄掠燒殺,流血有聲;尸橫遍野,哀鳴古城。

觸目驚心,慘不忍睹;莆城向外,百里為墟。

田長草菜,市生荊棘;遺骸如積,瘟疫流行。

于載難逢,應(yīng)運而生;林氏兆恩,號稱龍江。

顯赫望族,九牧后裔;少年聰悟,前輩器重。

應(yīng)試科舉,放榜不與;一試再試,名落孫山。

秋聞無緣,棄名學(xué)道;苦心潛研,創(chuàng)立三教。

恰逼國難,挺身而出;毀家紓難,賑民救災(zāi)。

收尸痙骨,防止疫散;生者不疫,死者靈安。

立倉救民,施以錢米;分以朔蔬,百姓感戴。

東巖山中,倭難義冢;五百年后,發(fā)掘重現(xiàn)。

金斗數(shù)百,再遷奉祀;孤魂野鬼,終得所哉。

亙古浩劫,文明罹難;千古悲嘆,警鐘長鳴。

民族覺醒,屹立東方;改革奮進(jìn),目運日昌。

前事不忘,后事之師;殷憂啟圣,多難興邦。

大道之行,天下為公;仁風(fēng)遠(yuǎn)播,和諧長安。

中華圓夢,民族復(fù)興;鐫石銘記,祀善國殤。

莆回市城廂區(qū)南門老體協(xié)

公元二○一七年歲次丁百年元春吉日立

▲《混元山真人祠“倭難義冢”碑記》

歷史上,明嘉靖二十七年(1548),卓晚春親往城內(nèi)拜訪林兆恩,自此兩人遂相友善,縱飲行歌,人稱“卓狂林顛”。明嘉靖二十八年(1549),晚春與兆恩同往福州,居西禪寺,在此期間,兩人竟日品茗論道,尤其是卓晚春語及“貫綜三氏,融為一途”之理,闡論透徹,禪機(jī)頓悟。并舉全真道士何道全《三教一源》詩例證:“道冠儒履釋袈裟,三教從來總一家。紅蓮白藕青荷葉,綠竹黃鞭紫筍芽。雖然形服難相似,其實根源本不差。大道真空元不二,一樹豈放兩般花。”讓林兆恩受到道家思想的影響頗深,自此“銳志于心身性命之學(xué)”,決意合儒道釋三教為一爐。林兆恩輯錄卓晚春的論道語錄和所作詩刻成書,以傳后世,名為《寤言錄》。1554年,卓晚春將云游北上,時離莆路過江口橋,與人讖語“橋折城變”。1555年12月,倭賊侵?jǐn)_莆陽。“……當(dāng)?shù)滥蕉]之者,卓概與抗禮,喜林三教心性之學(xué),日與之游。或問:‘天能壞乎?’曰:‘天亦能壞。子時一陽始生,至寅而全,午而盛,酉而漸微,至亥復(fù)生。’又曰:‘無極者如年之十月,立極者如年之十一月。’或曰,世廟好神仙,召之,至武林而物化。化后有見之于永嘉者。卓初蒙召,謂人曰:‘我行后,江口橋石坼,莆陽變矣。’隨石坼,城陷于倭,其言食驗。”1556年,江口橋果然橋石折斷。1558年4月,倭寇千余人入侵福清、莆田,再度擾掠興化城,焚劫一空。自明嘉靖三十八年(1559)至四十一年(1562),倭寇來犯莆陽五次。1560年倭賊卷土重來,城外百姓紛紛攜兒帶女,進(jìn)城避難,在寺觀、廟宇內(nèi)踞地而寢,饑無所食,病無所醫(yī),苦不堪言。1561年,倭寇侵犯莆田三次,“村鎮(zhèn)屠戮殆盡”。1562年11月29日,倭寇六千多人趁戚繼光離開福建之機(jī),攻陷興化城。每臨倭寇入城,卓晚春白日里披頭散發(fā),故意裝瘋賣傻,游遍大街小巷,伺機(jī)拯救難民,夜間則寄居在“馬巷頂”一戶以炸“油料”出售為生的人家屋里。年已古稀的房東老兩口平日樂善好施,常救助窮人,施舍卓晚春,人稱“油料公、油料媽”。心狠手辣、殺人不眨眼的倭寇,每搶盡殺絕一戶之后,總要再把陶器碗盆之類的家具扔到門外,砸個粉碎,作為該戶人家已被劫掠的記號,以免其他同伙再次進(jìn)門搜索,空費心機(jī)。賊寇伎倆被暗中窺察的卓晚春看透。倭賊沿街殺人搶掠,朝馬巷方向氣勢洶洶地殺來之時,他就飛速跑到馬巷頂,沖進(jìn)油公家里,將其食具碗碟一個個摔到門外,砸碎于地,邊摔邊說:“趕快進(jìn)屋躲藏,千萬不要作聲!”摔完,又把老兩口關(guān)在內(nèi)屋,然后跑到臨近各戶人家,叫他們即刻把碗具砸碎于門外,速速關(guān)門消災(zāi)。大家來不及考慮“卓狂”是何用意,就匆匆照辦了。果然,住在小巷里的二三十戶人家,逃避了倭賊的禍害,渡過難關(guān)。事后,人們驚魂稍定,回想當(dāng)初卓真人的異常舉動,恍然大悟,從心底里對他充滿了感激之情。2011年4月,中國楹聯(lián)出版社發(fā)行的黃秀峰、陳金瑞著《莆田風(fēng)情錄》載:“……倭寇被戚繼光平定之后,卓晚春又同林龍江一道,收埋了數(shù)以萬計的死難者的身尸,同時以氣功‘艮背法’救治因瘟疫流行而染病的許多民眾,為莆田百姓做了大樁善事。出于無限的感恩,信仰‘三一教’的人越來越多,‘三教祠’像雨后春筍般地在城鄉(xiāng)各地建立起來,并逐漸傳播到海內(nèi)外,成為莆仙民間篤誠崇尚的一種獨特的宗教形式,至今盛行不衰。……”因此,莆田俚歌《“三教先生”頌》中載:“……遍叩三門訪名山,明師指點玄機(jī)諳;卓氏仙人授真訣,收徒進(jìn)學(xué)東巖山。……”還有莆仙戲《卓仙子捉馬賊》講的就是卓晚春的傳奇故事,均體現(xiàn)出地域文化價值的傳播。

據(jù)《西湖文獻(xiàn)集成》載,卓晚春后蛻化于杭州凈慈寺。恰如其詠“西湖”詩云:“兩岸桃花依舊開,英雄一去幾時來。歌舞千年留不斷,宋家明月照蒼苔。”