□吳國柱

明代《仰高祠紀》殘碑

《東塔院海會塔》石刻

北宋石槽

2024年5月,我和鄭宇、翁紅陽、燈云法師一起發現了北宋的石槽題刻,明代的《仰高祠紀》殘碑,清代重修《中興西塔院、弘仁靈巖(寺)云公之塔》殘碑,還有一塊清代以前的《東塔院海會塔》石刻。

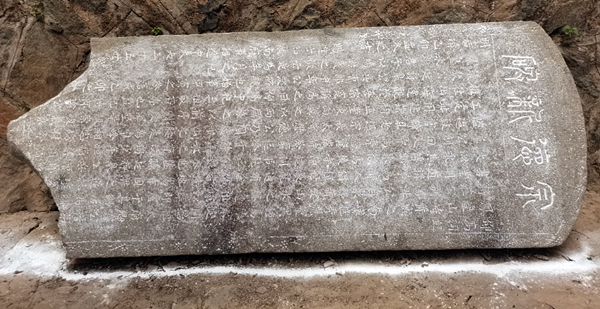

2024年5月9日上午,我和燈云法師往中藏庵走石階時,看到中藏庵大埕前晾衣棚內移存放一通古殘碑。

5月10日上午,我拿布沾水清理石碑面上的灰塵與污漆,然后用白面粉涂字,并抄錄碑文。

明嘉靖三十四年(1555)冬十月,莆田城內后埭人、廣南府知府致仕、鄭露二十五世孫鄭弼撰書《仰高祠紀》碑,碑額篆書“宗德新碑”四字。碑通高189厘米,寬72.5厘米。此通殘碑記載莆田南湖鄭氏始祖鄭露三兄弟有功于廣化寺,后寺僧建祠以祀三公,報本也。鄭露曾孫“廷評皋公、兵曹郎中阜公創田入寺,為香燈資,歲時祭享。”“(鄭)弼少年恒病,舊祠偏隘,迨致官歸且老,謀宗長太守懋德(字成昭,號雪齋)公,乃圖度于山之腰,是為中峰,相宅鳩材,命工定趾(同‘址’),用建茲祠正堂,東向翼之,以兩廡唇之。以前序制度,渾堅等級;崇峻氣象,雄壯山海,達觀于吾宗,寔稱扁(匾)之曰‘仰高’。中祀三祖,敬所尊也。益祀侍郎瑜公(露次子)、諫議敖公(瑜次子)、廷評皋公(敖次子)、兵部曹郎中阜公(敖三子),愛所親也。始事甲寅(明嘉靖三十三年,1554)之冬,落成乙卯(1555)之(缺三字)。”

此碑已有469年歷史,對研究莆田南湖鄭氏與廣化寺淵源,及祠堂文化,具有較高的歷史、文化研究價值。

鄭弼(1492—1584),字諧甫(一字楷甫),號棠泉。莆田城內后埭(今荔城區鎮海街道英龍社區)人。明正德十四年(1519)福建鄉試陳公升榜第3名舉人,禮部會試第160名,明嘉靖二年(1523)姚淶榜二甲第29名進士。官至廣南府(今屬云南)知府,釋江洋株連之冤獄,平木邦宣撫之亂,著有勞績。年四十,以親老致仕。以長子東白貴進階中憲大夫。明嘉靖三十四年(1555),其與宗長鄭懋德在南山之腰建仰高祠。明隆慶三年(1569),其與康大和、林云同等八人復舉逸老會,時稱“八仙”。享年九十三。

5月12日上午,我和燈云法師一起清理南山廣化寺十院之東西塔院的石刻文字內容,我先用白面粉涂上刻字處,辨讀大部分碑文,請燈云法師一起辨讀剩下幾字,不一會兒翁紅陽、鄭宇亦到此,我們便一同研究碑刻上款的具體年間,現抄錄殘碑文“中興西塔院、弘仁靈巖、云公之塔”,上款“(大明天)啟歲次壬戌(天啟二年,1622)卯月(二月)吉旦”,下款“徒滄州謹立,大清同治三年(1864)十月,世孫福集重修”。殘碑寬79厘米,高67厘米。

附近的東塔院海會塔石正面開光內刻楷書“東塔院海會”五字,落款“定(缺一字)立”。

此通殘碑與海會塔石刻,為研究南山廣化寺的十院之東塔院、西塔院的歷史提供了實物資料。

之后,我與鄭宇、翁紅陽一起到廣化寺廚房旁,參觀二口古石槽,第一口石槽有刻字,可以研究石刻內容,等拍好石槽上的刻字后,我們來到茶室,一起研究辨讀石槽上前八個刻字“嘉祐六年歲次辛丑”,下面還有幾字因磨損嚴重,暫未辨識。石槽長172厘米,寬81厘米,高53厘米。石槽上石刻長約140厘米,寬8厘米。

這口石槽是北宋嘉祐六年(1061)所置,比天王殿前的一座始建于北宋治平二年(1065)的石經幢還早了四年,非常難得!