□俞宗建

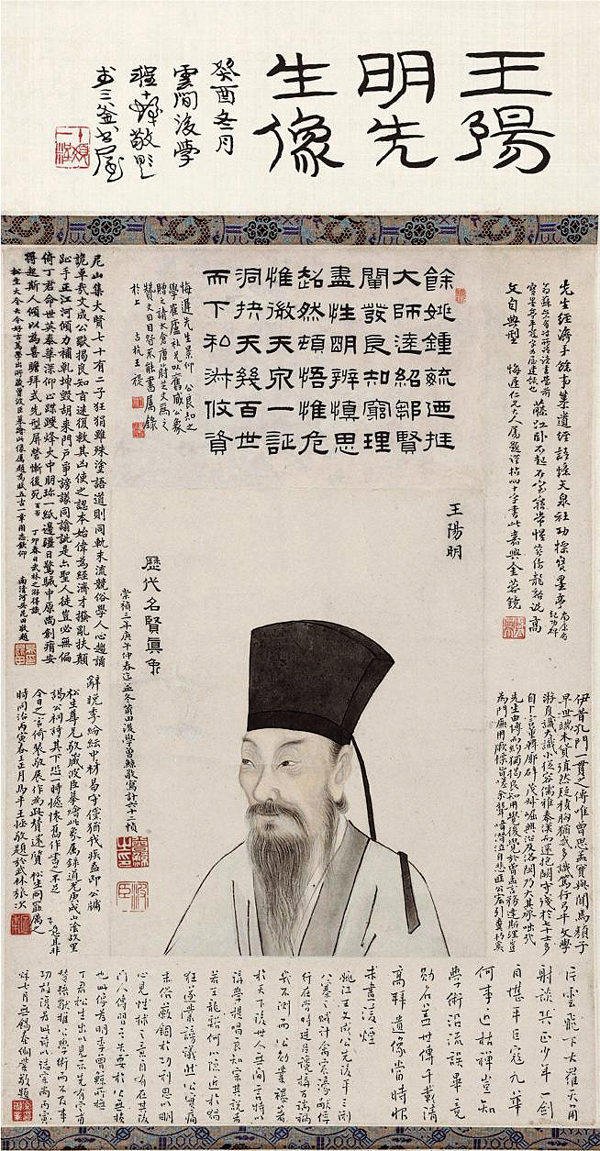

▲曾鯨 《王陽明像》

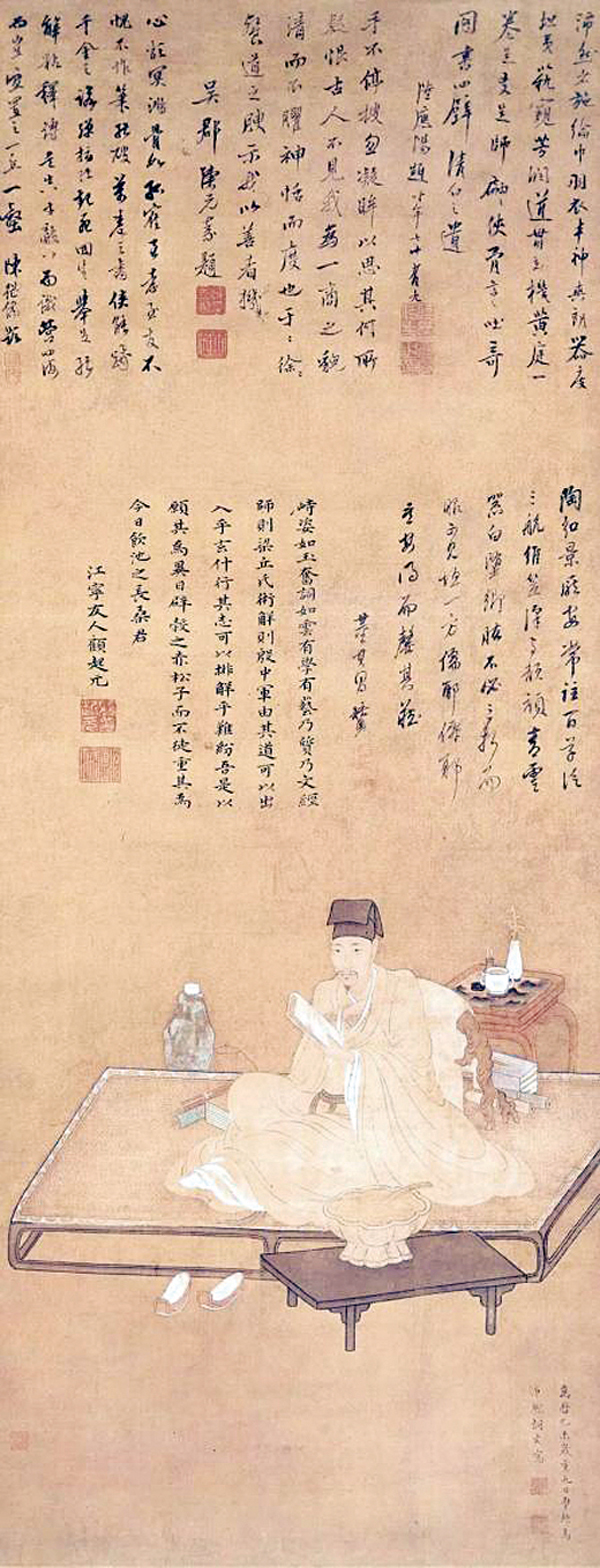

▲曾鯨《張卿子像》

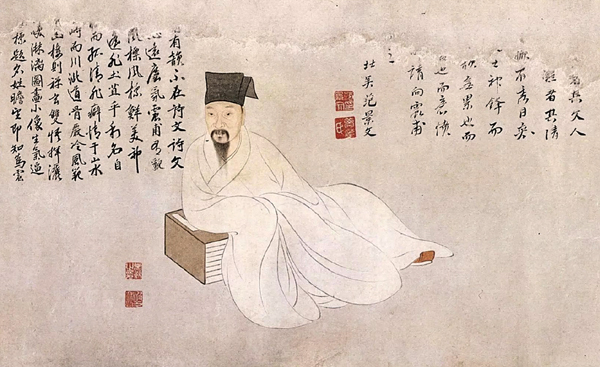

▲曾鯨 《董其昌像》

▲曾鯨 《胡爾慥小像》

曾鯨 《沛然像》

▲曾鯨 《趙賡像》

▲曾鯨 《葛震甫像》

▲曾鯨 《徐伯明像》

莆中四絕

曾鯨早期能夠在江、浙、滬名家云集、高手如林的畫壇聲名鵲起,蓋與同邑學(xué)人姚旅及其提及的“莆中四絕”等人的團(tuán)結(jié)進(jìn)取,互幫互攜分不開。姚旅(1572—?),名鼎梅,字園客,莆田人。姚旅著《露書》卷十二《技篇》言“莆中四絕”載:“今世絕技:吳文中、胡可復(fù)山水……唐、宋、元山水不一體,體體擅長,惟吳文中,即花鳥、佛像亦無不精工;他若曾波臣(曾鯨)小像、洪仲韋(洪寬)、黃允修(黃升)篆石,皆名稱一時(shí)。‘莆中四絕’:明吳彬《馬重德肖像圖》、曾鯨《胡爾慥小像》、洪寬小楷《曹大理集敘》、黃升篆刻《岸圈大觀》《古柳橋》等作品傳世。”

據(jù)《莆田歷代書畫選集》載:“黃升,明代篆刻家,字象侯(又字允修),工篆刻,治印神明變化,不拘一格,有時(shí)大刀闊斧,有時(shí)矩步規(guī)行,不失尺寸。其為莆田明代侍郎彭汝楠刻《岸圃大觀》。”

著名書畫家董其昌也為彭汝楠題“岸圃大觀”。

據(jù)《穰梨館過眼錄》載:“萬歷丁未(1607)夏,曾波臣,胡可復(fù)為吳允兆先生合作《行樂圖》于青溪水閣,屬不佞(我)代志歲月。洪寬。‘洪寬之印’(白文)。曾鯨繪《胡爾慥小像》,自題:‘明月松間照,清泉石上流。天啟丁卯仲夏莆陽曾鯨寫。’邑人著名詩人、書畫家宋玨(字比玉,號荔枝仙),時(shí)流寓金陵,為國子監(jiān)生。其在曾鯨畫作上題:‘挹其道貌,其古如松。聆其德音,其清如淙。岳神所降,天目所鐘。處處甘棠,在在華封。我庇宇下,十載朝宗。不圖今日,得御猶龍。鞭棰囊鞬,誓愿相從。部下諸生宋玨敬贊。’”鈐有“宋玨之印”(朱文方印),“宋氏比玉”(白文方印)。莆中文人相互欣賞,書畫同輝。

波臣畫派

曾鯨之所以在中國繪畫史有突出的地位,蓋因“莆中四絕”“莆田文人”互相提攜。此外,更應(yīng)該肯定的是,曾鯨嘔心瀝血培養(yǎng)了謝彬、沈韶、郭鞏、廖大受等四十多位優(yōu)秀的弟子,形成以曾鯨的字號為流派的“波臣畫派”。波臣畫派的弟子還有很多,畫史上大多只羅列出畫家的姓名及字號:“傳鯨法者,為金谷生、王宏卿、張玉珂,顧云仍、廖君可、沈爾調(diào)、顧宗漢、張子游輩,行筆俱佳,萬歷間名重一時(shí)”;“波臣弟子甚眾,文侯(謝彬)而外,莆田郭鞏,字無疆:山陰徐易,字象九:華亭沈韶,字爾調(diào):汀州劉祥生,字瑞生:嘉興張琦,字玉可:海鹽張遠(yuǎn),字子游:秀水沈紀(jì),字聿修,皆不問妍媸老幼,靡不神肖”。以上謝彬、金谷生、王宏卿、張琦、顧云仍、郭鞏、廖大受、劉祥生、沈韶、張遠(yuǎn)、沈紀(jì)、徐易、顧宗漢等十余位畫家,都是曾鯨親授的學(xué)生。如果加上再傳弟子,如顧銘、禹之鼎、徐璋輩,其陣營之大、聲勢之壯,終于形成聲勢浩大的“波臣畫派”。

茲列舉曾鯨家鄉(xiāng)莆田的二位高足廖大受和郭鞏的藝術(shù)簡歷。

廖大受,字君可,從學(xué)曾鯨,工寫真,其代表作《雪庵像》,評者謂其為“曾波臣后當(dāng)推為第一”。

曾鯨另一位高足郭鞏,字無疆,莆田人。傳神妙手,周櫟園(亮工)《讀畫錄》云:“郭無疆鞏,閩之莆田人,移家會城。無疆作畫,具有天質(zhì)。山水、翎毛皆工,尤以寫生名。為予作小照,攜歸江南,見者匿笑不禁,咸曰:‘得無疆,波臣可以死矣。’波臣,曾鯨也,亦莆人。請無疆追寫程公(仲玉),無疆援筆立就,望之如生。”

中西交融

曾鯨畫像雖以傳統(tǒng)畫法為之,亦用唐宋以來的傳統(tǒng)粉彩渲染法,但其更注重墨骨用筆,并有機(jī)融合了西畫技法,以淡墨按面部層層渲染出陰影凹凸,達(dá)到富有立體感的效果,后人稱之“凹凸法”。曾鯨用這種獨(dú)創(chuàng)的畫法使其筆下的人物肖像,神情逼真,惟妙惟肖,史稱“波臣法”。清初張庚在《國朝畫征錄》:“寫真有兩派,一重墨骨,墨骨既成,然后傅彩,以取氣色之老少,其精神早傳于墨骨中矣。此閩中波臣學(xué)也。一略用淡墨勾出五官部位之大意,全用粉彩渲染。此江南畫家之傳法,而曾氏善矣。”張庚此論曾鯨是兩種畫法的善用者,并強(qiáng)調(diào)他比前人更注重面部凹凸渲染的精致和傅彩的厚重感、體積感。

如曾鯨繪《王時(shí)敏像》,是先用墨線勾出輪廓和五官,再用“凹凸法”淡墨層層烘染五官結(jié)構(gòu),并以淡赭傅彩,來刻畫像主面部結(jié)構(gòu)與質(zhì)感,成功地塑造了青年時(shí)王時(shí)敏氣質(zhì)高潔的文士形象。

曾鯨摯友姜紹書在《無聲詩史》中評說其畫:“磅礴寫照,如鏡取影,妙得神情;其傅色淹潤,點(diǎn)睛生動。雖在楮素,盼睞顰笑,咄咄逼真,雖周昉之貌趙郎不是過也。若軒冕之英,巖壑之俊,閨房之秀,方外之中,一經(jīng)傳寫,妍媸唯肖。”論及曾鯨作畫又曰:“然對面時(shí),精心體會,人我都忘,每圖一像,烘染數(shù)十層,必匠心而后止。其獨(dú)步藝林,傾動遐邇,非偶然也。”正因?yàn)樵L“每圖一像,洪染數(shù)十層”之畫法,故有些學(xué)者認(rèn)為他有吸收西洋畫法。緣由:明代神宗皇帝時(shí),有歐洲傳教士利瑪竇及其后的羅儒望、湯若望等傳教士來華,將西洋繪畫作品攜入中國,故曾鯨有受西洋畫法之影響。

筆者查《利瑪竇中國札記》載:利瑪竇一生先后三次到達(dá)南京,分別是1595年5月、1598年7月和1599年2月。特別是1599年2月利瑪竇第三次來寧后一直居住到1600年5月才起程進(jìn)京,在南京居住一年零三個月。期間,利瑪竇與南京禮部尚書王忠銘、禮部侍郎葉向高、思想家李贄、科學(xué)家徐光啟、畫家李日華等名士交往,辯學(xué)論道。那么利瑪竇在南京是否傳播西洋繪畫呢?對此,當(dāng)時(shí)的學(xué)者顧起元在其著《客座贅語》一書中記載:“利瑪竇來南京,居正陽門西營中。所畫天主乃一小兒,一婦人抱之曰天母。畫以銅板為幀,而涂五彩于上,其貌如生。身與臂手儼然隱起幀上,臉之凹凸處,正視與生人不殊。”

筆者考曾鯨至少在(1594)前已經(jīng)在南京生活。時(shí)間上與利瑪竇三次來南京傳教等活動有交集。葉向高、李贄情理上自然樂于引見這位福建老鄉(xiāng)寫真高手曾鯨與利瑪竇相見相識,相互切磋。目前雖未發(fā)現(xiàn)利瑪竇與曾鯨直接見面證據(jù),但曾鯨在南京見到利瑪竇所帶進(jìn)來的西洋畫技法作品《圣母圣嬰像》的可能性很大,受到觸動和啟發(fā),且吸取其精髓而萌生創(chuàng)新,開辟前庭,創(chuàng)造出具有強(qiáng)烈個性特征,風(fēng)格鮮明的中國繪畫新紀(jì)元“凹凸法”。因其弟子眾多,影響巨大,形成了以自己字號命名的繪畫流派“波臣畫派”。

據(jù)著名學(xué)者張琴編《莆田縣志》三十三卷載:“曾鯨,字波臣,流寓金陵,寫照入神,點(diǎn)睛生動……其真跡傳世有《十六應(yīng)真圖》《黃石齋》《王圓》照諸像,價(jià)逾拱璧矣!”

畫史意義

曾鯨的中國人物肖像畫影響中國繪畫史近500年,潘天壽著《中國繪畫史》譽(yù)其為“一代傳神泰斗”。

曾鯨開辟前庭,前無古人。其為中國肖像畫開辟了新途徑,豐富了中國肖像畫的筆墨表現(xiàn)力,為傳承和傳播中國繪畫藝術(shù)做出巨大的貢獻(xiàn)。

曾鯨于明崇禎三年(1630)仲春迄孟冬敬寫《歷代名賢真像》計(jì)六十二幀,筆者編著《曾鯨畫集》刊其中之一《王陽明像》;曾鯨還為中國著名文人學(xué)者寫照,如《董其昌像》《王時(shí)敏像》等。曾鯨尤注重為有中國氣節(jié)名士傳影。如曾鯨寫《黃道周像》《胡爾慥小像》等。曾鯨寫氣節(jié)名士《胡爾慥小像》題“明月松間照,清泉石上流”意味深長,曾鯨高尚的藝術(shù)情操也是其寫像品高藝馨的核心成功因素之一。其子沂遁入佛門,曾鯨晚年帶其孫曾鎰遷隱浙江烏鎮(zhèn)竹素園,此地喜偏幽是也,為曾鯨內(nèi)心情感的真實(shí)寫照。

曾鯨開創(chuàng)的“波臣畫派”通過弟子張琦及其所繪《費(fèi)隱通容像》等作品,以及再傳弟子的傳播,影響日本黃檗宗肖像畫風(fēng)。曾鯨也為中國繪畫遠(yuǎn)播海外做出了巨大的貢獻(xiàn)。