□朱合浦

香港佛堂門天后宮

關于香港地名的由來,有幾個不同的版本,其中有一個與媽祖有關。

說的是古時候曾經有一個紅香爐從海上漂流到如今被稱為“東方明珠”的小島上,島上居民多是以出海打魚為生、篤信海神媽祖的漁民,一致認定這個紅香爐系媽祖神賜,于是撈起紅香爐,隨即蓋廟奉祀媽祖,并稱發現紅香爐的地方為“紅香爐港”,日久天長,滄海桑田,后來這個“紅香爐港”就被人們簡稱為“香港”。

這很神奇吧?

其實如今香港仍有一座銅鑼灣天后古廟,廟北所靠一座山就叫“香爐峰”,這應該是上述香港地名由來的有力佐證。

此外,香港還有一座建于南宋的媽祖廟——佛堂門天后宮,以及與此宮相關、流傳近千年的媽祖神跡故事。

話說宋代莆田有一個名叫林長勝、字昌宗的人,在某年某月扶老攜幼帶領全家人遷居香港,就住在九龍彭浦圍(即今大磡村)。他一家人在此繁衍生息,漸漸扎下根來。先是長勝養育了云遠、云高兩個孩子,接著云遠又生了松堅、柏堅兩兄弟。他們一家長幼都以行船為業,其貨船經常來往于閩浙粵等省。

俗話說,常走海路,難免遇險。有一次松堅、柏堅兄弟倆駕船出海,不料途中遭遇颶風,船翻貨沉,所幸船篷漂浮在海面,兄弟倆拼全力拉住船篷,且不惜生命代價緊緊抱住船上奉祀的林氏大姑之神主(即媽祖,林氏后裔通稱媽祖為“大姑”“祖姑”)。經過一番拼搏,兄弟倆靠著漂浮在海面的一副船篷,憑借懷揣媽祖所發揮的堅強意志,最終游到東龍島北岸,得以生存。

松堅、柏堅兄弟倆對此番九死一生終獲媽祖佑助的經歷銘心刻骨!為酬謝神恩,他們就在島上原有的石塔下面,草創了一間小小的媽祖廟,廟的屋頂蓋著的正是那張賴以生還的船篷!過了數年,他們覺得有錢了,于是將小廟擴建為大廟。這就是香港著名的南堂天后廟的由來。

光陰似箭,又過了許多年,這時松堅的兒子長大成人了。他的名字叫林道義。道義從父輩手里繼承了家業,同時也繼承了虔誠的媽祖信仰。

為了弘揚媽祖文化,林道義在父輩的基礎上,又在岡下山(即北堂)另外創建了一座崇祀林氏大姑(即媽祖)的神廟。為了有所區分,便稱此廟為北堂天后廟。

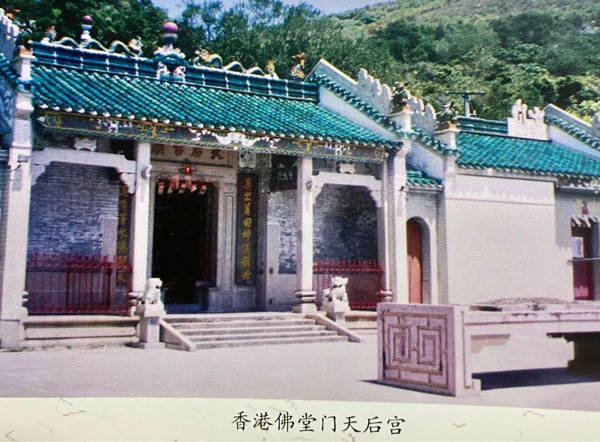

林道義再傳了一代又一代,他創建的媽祖廟也經歷了一年又一年的雨雪風霜。如今南堂天后廟已經圮廢,只剩北堂天后廟了,香港人稱之為“佛堂門天后宮”。

佛堂門天后宮現存建筑面闊三間,單進,硬山頂,中間為正殿,供媽祖和千里眼、順風耳二陪神;左右兩間為便殿。其中右便殿又稱“圣母寢殿”,備有專供女香客撫摸的“龍床”,據說摸過龍床的人有福且有生育之利。廟內尚存有清代銅鐘、鐘鼎、石獅和木刻聯板等文物。尤值得一提的是,廟后山存有一塊南宋咸淳摩崖題刻。其全文如下:

古汴嚴益彰官是場,同三山何天覺來游兩山。考南堂石塔建于大中祥符五年。次,三山鄭廣清堞石刊木,一新兩堂;續,永嘉滕了覺繼之。北堂古碑,乃泉人辛道樸鼎創于戌申,莫考年號。今三山念法明、土人林道義繼之。道義又能宏其規,求再立石以紀。咸淳甲戌六月十五日書。

我認為,此摩崖石刻的意義不僅在于推斷佛堂門的初創年代為南宋咸淳年間(1265—1274),還在于點明了“土人林道義”,即我在上文所提到的林松堅的兒子。