□詹海偉 沈麗瓊

蔡昊/攝

陳曉/攝

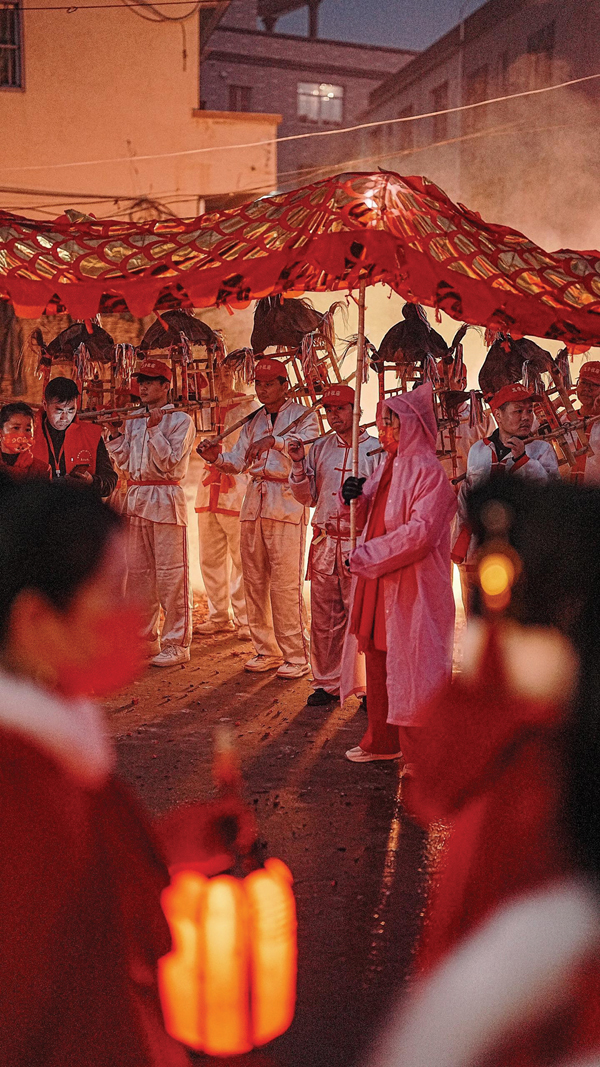

“棕轎舞”是我市一種古老的民俗活動,也是東汾五帝祖廟郊游習俗中重要的組成部分,寓意著來年生活紅紅火火,具有驅邪避災的含義。“棕轎舞”中的跳儺火源于古人對火神的崇拜,火的出現改變了人們的生活、飲食方式,是人類生存的一種重要資源,標志著人類文明的開始,它給人們帶去了溫暖與光明。

陳曉/攝

陳曉/攝

陳曉/攝

每年農歷正月十七至十九,城廂區靈川鎮東進村的“棕轎舞”活動都會如約舉行。18名小伙子抬著9架棕轎輪番跳過一堆堆篝火(火堆),每架棕轎內都會放上一尊東汾五帝祖廟供奉的神明,每到一個社(宮)就要表演。正月二十,“棕轎舞”隊隨東汾五帝巡游隊伍繞境巡游,巡游途中,經過社(宮)以及人家時,都會進行棕轎表演。

據東汾五帝祖廟郊游習俗非遺傳承人鄭玉森介紹,東汾五帝祖廟“棕轎舞”又稱“擺棕轎、跳儺火”,是一項古老的儺儀,已傳承了千年,其中“棕轎舞”跳儺火(火堆)儀式中的“乞草”習俗從唐代一直延續至今,每個“棕轎舞”表演地點附近,村民都會提前向各家各戶乞討稻草(傳說,稻草是由玉皇大帝賜予的,它可以幫助人們擺脫困境,獲得平安和幸福。)和柴禾(諧音“財”,新的一年,人們要出去撿柴或求取一些柴禾,寓意“撿財”“求財”。)。在“棕轎舞”表演地點擺放兩堆柴禾并點燃,這兩堆篝火代表著太極圖的陰陽兩個點。棕轎隊伍步入每個社(宮)時,伴隨著敲鑼聲,快速奔跑,小伙們抬著用棕料做成的“轎子”不停繞埕,把棕轎絞在一起繞火堆連續轉圈,抬棕轎跳過烈火,一次又一次地高舉轎子又落下,一圈又一圈地快跑疾跳,從空中俯視,像繞太極兩儀圖。其基本步法為禹步,表演路徑以太極兩儀為定位,通過跳、擺、走、跑、絞、轉等幾種動律,表現出左右交錯、上下起伏、連綿不斷的運動走勢,給人一種無始無終無休止的感覺。

陳曉/攝

陳曉/攝

“棕轎舞”表演結束后,社(宮)向村民發桔子,村民們會用火鉗子將碳火拾至提碳爐子帶回家中灶內生火,祈求來年紅紅火火、平平安安、大吉大利。

“棕轎舞”,已被列入莆田市首批非物質文化遺產代表性項目。它既是一種物質文化的展現,也深刻反映了社會文化、思想觀念和價值取向。人們相信“棕轎舞”能帶來財富和吉祥,因而被視為一種消災免禍、趨吉避兇的儀式。

陳曉/攝

陳曉/攝