□林公翔

福建的莆田,自古就有“海濱鄒魯,文獻名邦”的美譽。

有一則關于莆田的形象廣告:“香火彌漫的神祇,是她的標志;蓮花環列的九華山,是她的浪漫;貫穿全城的木蘭溪,是她的包容;大隱于市的廣化寺,是她的禪意;鮮香味濃的一碗鹵面,是她的熱情。”興化平原本是一片汪洋,一涓溪水穿山越谷,匯聚了數百條小溪,形成了短促而澎湃的木蘭溪,與興化灣海浪在此相遇,攜帶的泥沙堆積成了一片灘涂,她就是莆田。距離木蘭溪入海口約25公里處,一座200多米長、形如鋼琴的攔河壩——木蘭陂,那是莆田溪海相通,滄海變桑田,上演了綿綿不斷千年的治水故事。所謂“西有都江堰,東有木蘭陂”。

莆田山川毓秀,素有“地瘦栽松柏,家貧子讀書”之風尚。歷史上有過“科甲冠八閩”的鼎盛時期,涌現出2482名進士、21名狀元、17位宰相、15位莆籍兩院院士。

誰不說自己的家鄉好?而對于生于斯、長于斯,撫摸過這里千年前的磚瓦、長久呼吸這里彌漫在空氣里未曾散去的書卷氣息,天天品嘗這座城市最獨特的古早味道的畫家張向陽來說,用自己手中的畫筆描繪家鄉的山山水水再合適不過。

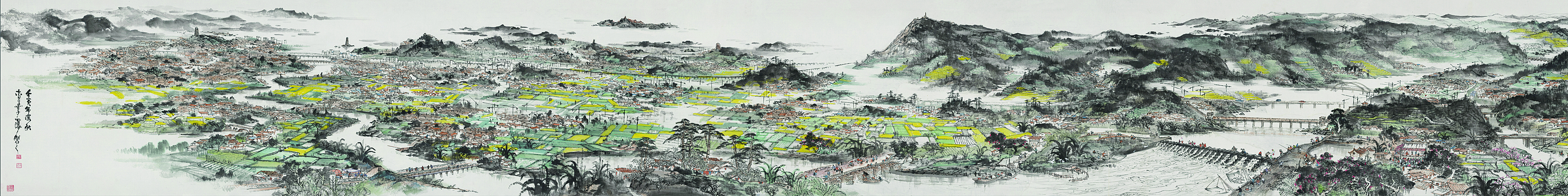

張向陽就出生在木蘭溪邊,他的老家離木蘭陂不遠,他童年的夢鄉,經常回蕩著轟鳴的木蘭春潮。而匯聚了他巨大心血的扛鼎之作,高一米、寬二十米長卷,名字就叫《木蘭春潮》。在張向陽的畫室,我看到了這幅長卷作品以及它的草圖、墨稿、局部圖等,這是一幅精心打造的恢弘畫卷。《木蘭春潮》長卷,從表面看是一幅山水畫,但透過畫面,我們可以感受到,它不僅僅是一幅簡單的山水畫,而是著力表現青山綠水間莆田深厚的人文、莆田古老與現代的交融、莆田邁向未來的鏗鏘的跫音。正如張向陽自己在創作札記中寫道:“我在作品中著力刻畫了木蘭陂上下和興化古城一帶風光,尤其是如打魚、修龍舟、游玩、社戲以及街市買賣、田間勞作等人文景觀,即便在南北洋平原的馬路和田間小道上也穿插了不少老百姓日常生活的場景。在體現人間煙火味的同時,也是追求‘人民’與‘江山’和諧共存之‘命運共同體’的美好畫卷。”

在我看來,《木蘭春潮》首先是一幅具有濃郁的生活氣息和清新的藝術品格的力作。

張向陽是一位多面手,特別是在水墨人物畫創作上尤顯功夫。他的作品以描繪人物形象見長,但又兼及其他題材作品的創作。一位畫家在繪畫上的成就,取決于多方面的因素:對具體形象敏感的天賦,由勤奮學習、磨練而獲得的造型基本功以及豐富的生活體驗和藝術修養。我覺得張向陽都基本具備。他的作品《永遠的媽髻》《東南風》等,人物形象突出,造型豐富得當,主次詳略有序,色彩厚重獨特。長期的筆墨實踐,使張向陽懂得,作為畫家,只有用形象的語言才能表現他對自然、對人生的體會和感受,表現自己內心的感情。這形象的語言可以有不同的表達方式,由不同的藝術符號組成。大體上說,有具象和抽象的語言兩種。但是,在具體的藝術家手里,這兩種語言的選擇與運用,必須根據自己的性情、興趣、修養和愛好,根據特定創作的需要而決定。而創作的動力則應該是來自對現實生活的感受,來自由此產生的激情與靈感,而不能靠主觀的杜撰和臆造。在《木蘭春潮》中,張向陽選擇了寫生性的創作手段展開創作,即在學習古人意象造境的基礎上,捕捉現實生活的鮮活感,并挖掘現代彩墨語言的表現空間。

可以說,木蘭溪是《木蘭春潮》長卷的靈魂,她貫穿了整幅作品;可以說,木蘭溪養育了張向陽,他從小到大目睹了木蘭溪兩岸翻天覆地的變化。正因為如此,在《木蘭春潮》中,他著力刻畫木蘭陂上下乃至興化古城富有文化底蘊又別具特色的人文環境,在“南北洋平原”及城區周邊,除了壺山蘭水荔林水鄉的表現之外,以此起彼伏的工地吊裝裝置象征性地暗示莆陽大地蓬勃發展的景象,努力營造莆田人民在波瀾壯闊的改革潮頭“擼起袖子加油干”的英姿,打造木蘭溪這片青山綠水的天地并與之和諧共存的美好畫卷,濃郁的生活氣息撲面而來,是一件具有清新藝術風格的力作。

其次,《木蘭春潮》是一幅窮筆墨之微奧,師造化于萬象的全景式藝術畫卷。

《木蘭春潮》長二十米,波瀾壯闊,氣勢恢宏,是莆田母親河的生動寫照。這是一幅春潮涌動的記載莆陽大地如何從樸素的鄉村向現代化都市華麗轉身的生動圖卷,這也是一幅記載古老鄉愁和故鄉情思的民俗風情圖,它囊括了歷史、人文、地理、文化、民俗、現代生活,是一幅充滿濃厚鄉土氣息的藝術畫卷。作品圍繞母親河的木蘭陂春來潮漲時上下游溪水和海水交接時的“春潮”為焦點,一邊以壺公山為“火車頭”展開創作,將莆田市的城區及南北洋平原,乃至延綿而來的木蘭山、三紫山、鳳凰山、天馬山、九華山、囊山等連綿群峰全部寫于長卷中。另一邊木蘭溪則向南洋平原蜿蜒而去,在涵江黃石之間的寧海橋進入興化灣。近觀,《木蘭春潮》采用了虛實相生的藝術手法,將高腳架、莆田西高速路、高鐵、市博物館、莆田學院新校區等新的具象安插其中,虛虛實實,春潮涌動,展現了莆陽大地興旺發達、蓬勃發展的嶄新的景象。整幅長卷作品筆墨精良,全景式鋪開,高山大嶺,層巒疊嶂,頂天立地,木蘭陂渠、魚塘大開大闔,氣勢雄渾,變化萬端。古老與現代,昨天與今天,無不傳遞出畫家借寫丘壑之景,抒發曠達胸懷的心境,給人帶來崇美壯闊的視覺享受。當然,如果沒有搜遍名山打草稿的寫實歷練,怎能以如此渾厚的功力繪出如許生機盎然的鴻篇巨制呢?可以說,作者用他放懷于千里之外,得意于山水之間的感悟,繪出了清新瑰麗的莆陽大地的大美畫卷,奏出了錦繡山河的藝術交響。

第三,《木蘭春潮》是一幅探尋當代人精神家園,注重藝術性、時代性和個性的佳作。

對《木蘭春潮》的構思與創作,張向陽如數家珍。幾乎所有的莆田歷史人文景點都被張向陽囊括其中。從木蘭陂、倒虹吸管、忠明堂、山牌小學、山牌渡槽,到莆田西高速路、后角隧道、林龍江墓、鐘潭瀑布、六部橋、廣化寺、釋迦文佛塔、南山松柏、鳳凰山、石室巖寺以及已消失的北瀨飛泉。當然還有東圳水庫,這是莆田人的大水缸。龜山寺以及龜山寺前一排整齊的石塔。還有瀨溪橋、將軍山、龍泉廟,城區的哲理中學以及莆田學院。這些是留下張向陽兒時和青春記憶的地方。古譙樓、老城區、文獻名邦坊,鱗次櫛比的老屋,屋門的白額春聯。還有哲理鐘樓、三清殿,礪青中學、梅峰寺,東巖山、報恩寺塔、延壽古橋,沿線綿延的荔林水鄉。南少林,紫霄山,紫霄怪石,連理樹,是必不可少的。木蘭溪水流經之處,有眾多的古橋。還有壺公山,湄洲島以及媽祖雕像。文甲碼頭、五侯山、興化灣、寧海橋,涵江東方廿五坎,雁陣塔。木蘭溪養育了莆田兒女,木蘭溪水奔流入海。這是莆田人的精神返鄉,也是莆田人的光榮與夢想。

眾所周知,20世紀90年代以來,隨著都市化進程的日益加劇,中國社會發生了巨大的變化。居住在都市的人與生活在田園里的人擁有不一樣的人生,都市和田園成為一對耐人尋味的詞匯,它們既代表著人類生存的兩種家園,又蘊藏著不一樣的精神內涵。都市匯聚著大量的人口和豐富的物質財富,快節奏、高效率是人們生活的常態;但都市往往也意味繁華與喧囂、隔膜與疏離。與之相對的是,鄉村總是籠罩著田園牧歌式的詩情畫意。從古至今,田園生活為畫家提供著豐富的藝術創作素材。正是因為新的生態激發了張向陽對精神家園的探尋。他用生動的筆墨描繪自己生活的鄉邦獨有的風情,表達自己的人文關懷,在筆墨中構建人與自然和諧相處的精神家園。在長卷中,景與人、古物與文化、人與各種活動被巧妙地鏈接在一起,全圖虛實相生,既有情節上的跌宕起伏,也有平緩的故事梳理,藝術的個性語言特征鮮明。

藝術家要有強烈的使命感,為時代而畫,為歷史而畫。《木蘭春潮》其實就是為時代、為歷史而交出的一份美麗畫卷。它始于偶然,一次偶然的參與,使《木蘭春潮》成為福建省文藝發展專項基金扶持項目,從而使這幅20米的長卷為世人所認識,所喜愛,所欣賞。張向陽的網名叫“木蘭墨子”,可見他對木蘭溪的愛是發自內心的。他的繪畫有著扎實的功力、新奇的構圖、絢麗的色彩、嫻熟的技巧,中國畫所有的元素在《木蘭春潮》中得到了較為完美的體現。當前的藝術創作往往缺少內含的張力和淳厚,其最重要的原因是藝術家脫離了對大自然的感悟,缺少了用自己的心靈與自然虔誠對話的勇氣所致。而張向陽卻努力走近這奇妙自然的深處,他專注于家鄉題材不是為了獵奇,也不是出于形式美感的目的,而是為歌頌這個偉大的時代、記錄莆陽大地深厚的歷史所驅使。

張向陽曾師從著名人物畫家袁武先生。在袁武看來,繪畫是為了承擔某種社會責任,而不是為了“好玩”;生活本身的壯麗與博大常常比藝術更有力量;描繪生活真實、表現人的偉大精神,比追求現代形式和手法更重要;筆墨的意義在于生動準確地表現對象,而不是它自身的獨立和趣味。這些觀念,都對張向陽有重大的影響。

重要的是,《木蘭春潮》以及張向陽的許多水墨人物畫作品多多少少受到老師袁武寫實畫法風格影響的同時,注入了自己的理解與個性,他總是力求賦予自己的人物以厚重的性格和粗糲的情感,從而贏得鮮明的個性與當代性。誠如袁武先生對張向陽《木蘭春潮》的評價:“這幅集人文氣息與地域風光融為一體的壯麗畫卷,再一次展示了向陽成熟高超的藝術表現才能和創造力,在探求現實題材與傳統繪畫相結合的表現上具有非常意義。對于向陽的藝術創作來說,這是一個工程,是向陽多年藝術創作的一次檢驗。他完成得很好,不僅有藝術創作的高度,更是對家鄉真摯情懷的奉獻。”

一方水土養育一方人。

背倚“福建中脊”的戴云山脈,面向臺灣海峽,一條木蘭溪,發于仙游,奔流入海,貫穿整個莆田。自成一體的水上交通體系,得以保留莆田自成一派的獨特文化。

為家鄉而放歌,為家鄉深厚的歷史文化而自豪,為自己的藝術創作探尋源源活水,從這個意義上說,《木蘭春潮》向世人展示了一座可感可觸的城市的歷史文脈與現代風采,同時,也是一個精神守望者的藝術敘事。

2024年1月27日寫于意園

(本文作者為著名美術評論家,中國美術家協會會員、中國文藝評論家協會會員,編審、教授)