□李福生 陳元清/文 李憲生/圖

古石碑

石佛

古井

瞭望臺

汀沶山古石寨

古樹林

怪石

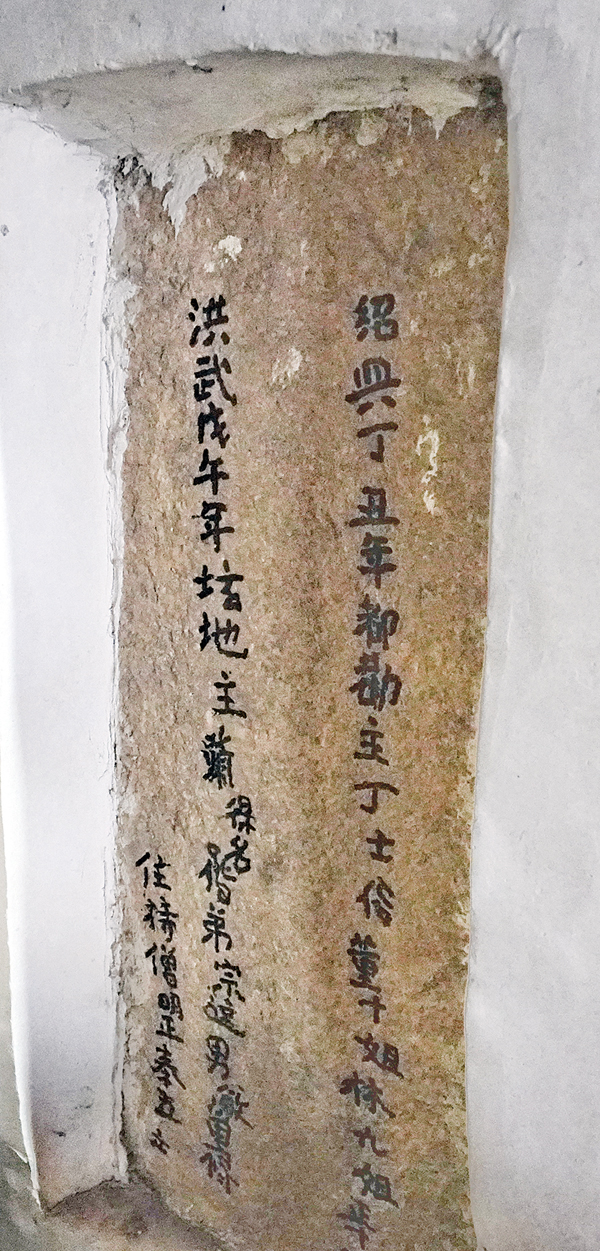

在大洋鄉東南部,有一處隱藏在大山里的寺廟,鮮為人知。這座名叫帶霧寺的寺廟,坐落在涵江區大洋鄉坂洋村汀沶自然村之西四面環山的山谷盆地之間,四周是成片的竹林和原始生態林,寺廟深隱在鋪天蓋地的濃綠之中,一年中有一大半的日子被霧氣籠罩,使人恍如置身于仙靈所隱之地。帶霧寺內墻上嵌立一通古碑,高90厘米,寬38厘米,石碑正面刻著碑文:紹興丁丑年(南宋紹興二十七年,1157),都勸主丁士俊、董十姐、林九姐等創。洪武戊午年(明洪武十一年,1378),壇地主蕭得名偕弟宗達、男敏畄修。住持僧明正奉立。

周末,大洋的好友老陳邀請幾位文博專家到帶霧寺考察。老陳近60歲,中等個子,樸實文雅。他在坂洋村口通往帶霧寺的公路邊迎接我們,一陣熱情的寒暄過后,我們又驅車沿著新擴建的盤山水泥鄉道進山,不出十分鐘,一座莊嚴的古剎呈現在大家的眼前。老陳向我們介紹:“帶霧寺始建于宋紹興元年(1131),坐北朝南,土木結構,懸山頂,通面闊30米,通進深17.6米,地基為明代結構,建筑面積528平方米,不大的寺廟飛檐斗拱掛紅點漆,樸雅而肅穆。寺院宛如一頂明代的帽子戴于山頂,舊稱‘大帽寺’。因常年云霧繚繞,后改寺名為‘帶霧寺’。元、明、清時期曾多次翻修。因其歷史悠久,建筑古老,紅色文化積淀豐厚,1986年該寺得到莆田縣統戰部等相關部門的重視和大力支持,按照原貌再次整修,1991年底告竣。”

帶霧寺前新開辟了一個大型停車場。停好車后,我們步入寺門,一副對聯吸引了我們:志士興邦留古跡,丹心報國鑄豐碑。這是莆田市原市長姚振泉應邀為帶霧寺書寫的對聯。這副對聯高度概括了大洋帶霧寺的人文景觀和自然景觀。

帶霧寺古樸雅致,盡顯靈氣佛性。據說來這里求愿十分靈驗,祈求之人都能如愿。近年來,只有206戶共913人的坂洋村,出了博士1位、研究生6位、大學本科生30多位,且涌現出20多位農民企業家。聽說還出過幾個大人物。因此每天來禮佛祈福的香客絡繹不絕,香火旺盛。

帶霧寺內外古樹參天,環境優美。該寺大門東邊有一口圓形古井,井水甜潤可口,終年不涸,久雨井水不溢。據說可防疫治病,難怪民間稱之為“仙水”。如今,寺里沒有和尚,只有幾位村民自愿留守寺中照看香火。守寺人老郭向我們介紹,在帶霧寺10多米外的竹林和樹林中,有不少蒼蠅、蚊子,但人們一進入帶霧寺地界,卻見不到一只蒼蠅、蚊子。他還說道:“歷代師父居住在寺院內,從來不掛蚊帳,不使用蚊香。”這引起我們極大的興趣,大家分頭尋找,果如其然,竟沒有找上一只。我們無不驚奇,都認為帶霧寺是仙靈所隱之地、佛國佳境,其寺內外的一草一木仿佛都帶著靈性,煩躁的心在這里可收獲一份安寧。寺院仍保存部分珍貴的文物,有南宋石碑、石槽、石佛、古鐘等,大雄寶殿的地基仍是明代基礎,偏殿地基亦是宋代構件。2017年1月,其被列為莆田市第六批文物保護單位。

村里的老人說,帶霧寺有一個廣為流傳的民間傳說:相傳南宋時,大洋下林村一位肖員外要在帶霧寺的山地上勘察修墓,他一到那個地方,只見濃霧不斷彌漫開來,布滿山谷,宛如仙境,連羅盤都看不清,連續三次都是如此。看到此情況,肖員外仰著頭對天感嘆道:“如果這個地方是什么佛祖圣地,就請天放晴一下。”話語剛落,大霧隨之消散,四周晴好。后來,村民就自發在這個地方修建了一座寺廟,即帶霧寺。

帶霧寺背靠汀沶山,老陳帶我們一行從帶霧寺旁通往后山的山路上山,行走了300多米后,看到一座剛修繕完好的和尚墓,墓上有3埕。墓丘上方立一座六角形的小塔,塔每面高42厘米,寬36厘米,塔正面上方刻“霧山祖塔”四字,下方刻“第八代郎若禪師,暨徒子友白禪師、徒孫亦丹禪師、曾孫維音禪師、玄孫牧霞禪師”,上下款“時乾隆乙亥年(1755)仲秋吉旦仝敬立”。

繞過一大片翠綠的生態林,我們沿著曲徑山道上山,山上都是密集的樹林,有不少白楠木、杉木、樺樹、櫟樹等古老的樹木。山間有幾十棵蒼翠筆直的參天古櫟樹聚擁一片,蔚為壯觀,聽說這些樹都有近500年樹齡了。山坡上,山花野草爭奇斗艷,風景引人入勝。

我和老陳氣喘吁吁爬過一段陡坡,進入汀沶山的峰頂,只見白云飄渺,峰巒疊嶂,巖石嶙峋,奇秀驚險。老陳指著草叢中的殘墻斷壁說,這里是上下二層的古寨址,應該是過去用于軍事防御和鄉民避難的,我們現在所處位置是下古寨。他指著眼前一段斷墻對我說:“這就是遺存的部分寨墻、寨門和房基。旁邊有一塊天然巨石,長約30米,寬約9米,解放戰爭時期,鄉民和游擊隊員就在這塊天然巨石上(瞭望臺)放哨。放哨的人站在巨石上,放眼遠眺位于大洋村的閩中司令部、崇興村兜率寺、瑞云山,以及福清市石竹山等,一旦有敵情,就會馬上通報帶霧寺和尚以敲鐘為號,鄉民和游擊隊員聽到響亮的寺鐘聲,隨即組織隱蔽戰斗。”再往上走一小段山路,便來到上古寨,我們看到了殘斷的上寨石門,石門寬85厘米,高約150厘米左右。寨門額寬50厘米,長180厘米,可惜已倒放地上。現存古寨墻長約200多米,連上一塊更巨大的天然石,有幾百平方米,這也是一處天然的瞭望臺,居高臨下,容易觀察四面來敵。這里也是天造地設的游擊武裝斗爭的根據地。1948年,閩中革命武裝斗爭迅猛擴展,福清、莆田、永泰邊區的中共地下組織負責人秘密在帶霧寺開展活動。在革命戰爭歲月中,這里一直是大洋閩中支隊與閩中地下黨聯絡的重要革命據點,曾是閩中反圍剿指揮部,留下了可歌可泣的閩中“紅旗不倒”的紅色故事。

我們站在山上放眼眺望,遠山逶迤相抱,山腳溪水環流,阡陌田疇相間。山下坂洋村的山地綠色資源十分豐富,有多種經濟生態林,漫山遍野的綠浪迎風蕩波。老陳介紹說:“坂洋村經濟發展迅速,各項事業興旺發達,村民生活富裕安康。一幢幢依山而建的農家別墅錯落有致矗立在山坳中,新建、改造盤山而上的寬闊平坦水泥路延伸到各家各戶門口。”

2016年9月,帶霧寺被中共莆田市委黨史研究室授予“莆田市革命遺址閩中黨組織革命活動據點舊址”;2021年3月,被福建省文物局授予“福建省第一批革命文物閩中支隊司令部療養所舊址”。人們到這里游覽參觀,仿佛能聽到鏗鏘的閩中革命武裝斗爭的歷史蛩音。

帶霧寺不但歷史悠久,而且人文景觀等資源豐富。帶霧寺里有講不完的紅色故事,是一處愛國主義教育基地,亦是一處修身養性的鄉村旅游勝地。近年來,這里成為省內外紅色文化教育與旅游的網紅打卡地,吸引了眾多的游客來這里紅色旅游,綠色休閑,度假觀光。

站在瞭望臺眺望