□李福生

莆田文峰天后宮,位于城區文獻路東段繁華地段,與南面文峰新殿相映生輝,香火鼎盛,為歷史上朝廷認可的媽祖官祭宮廟。

文峰天后宮前身為白湖順濟廟,位于興化軍城東門外五里許的白湖村。元至正十四年(1354),遷址城內善俗鋪原水陸院山門地,因西對鳳凰山文峰嶺,故稱文峰宮。迄今已有669年,歷史悠久,是“郡縣春秋致祭”和“朔望行香”的媽祖官祭宮廟。文峰天后宮是傳播媽祖文化的重要廟宇之一。

許金水/攝

明萬歷元年(1573),時任按察副使的陳應魁對其重新修葺;清乾隆二十一年(1756),興化府知府宮兆麟主持擴建主殿;清嘉慶八年(1803),興化府知府馬陛改北堂的報功祠為三代祠;清嘉慶二十三年(1818),興化府協鎮徐慶超與轄下官兵捐俸,集資擴建三代祠;1936年,增建媽祖梳妝樓一座;1993年,文峰宮三代祠和梳妝樓建筑群被列為市級文物保護單位。其后,文峰宮的媽祖文化敬仰者積極尋找歸還原文峰宮的媽祖文物,宋代木雕媽祖像、清代媽祖鑾駕底座、金銹龍袍、圭、木刻本媽祖“真經”等文物都相繼榮歸文峰宮藏寶閣。2009年11月,福建省人民政府把文峰宮三代祠列為第七批省級文物保護單位。2011年9月3日,擴建之新殿落成,金碧輝煌,巍峨壯觀。

在文峰天后宮的媽祖文化傳承歷史上,曾出現過不少朝圣方面的器物。從文峰宮所存的這些器物和該宮出版的《媽祖圣跡圖》中,可查明文峰宮的器物有十一寶:媽祖法劍、媽祖拂塵、媽祖寶璽、媽祖真經、媽祖龍旗、媽祖筶杯、媽祖牛角、媽祖銀圭、媽祖符、媽祖燈、媽祖帆船。

媽祖法劍:媽祖法器中的法劍又名令劍、寶劍、七星劍等,具有辟邪之用。在鋼鐵鍛制的劍身兩面,各鑲有青銅制的北斗七星圖樣,靠近劍柄處有龍等圖案。也有一種木劍,多半使用桃木雕制,又稱“桃劍”。法劍有辟邪趨福、諸事隨心的奇效。文峰宮內存有鋼鐵鍛制媽祖法劍和桃木法劍各一把。

媽祖拂塵:拂塵在道門中有拂去塵緣超凡脫俗之意,拂塵是媽祖宮廟祭祀活動中的一種法器。人們熟知的太上老君、太乙真人、呂洞賓,皆以拂塵壯其神威,仙風道骨油然而生。自古也有“手拿拂塵不同凡人”的說法。在《媽祖圣跡圖》中,可看到媽祖使用拂塵,施展法力,救苦救難。正是它的文化魅力,人們特別青睞它,又特別向往、崇拜它。文峰宮內存拂塵一把。

媽祖寶璽:文峰宮珍藏一方媽祖寶璽,印體規格為6×6厘米,高度10厘米左右,印章銘文為“敕封天上圣母”。這方大印俗稱“媽祖玉璽”。文峰宮內還存有另外一方媽祖寶璽,印體規格為7×7厘米,高度12厘米,印章銘文為“莆田文峰宮敕封天上圣母之寶”,備受媽祖文化敬仰者的推崇。

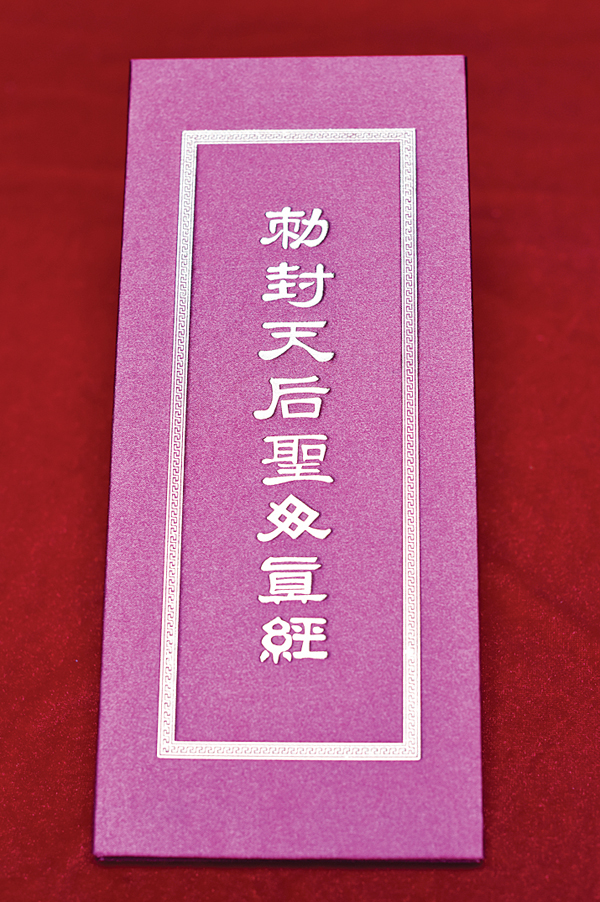

媽祖真經:文峰天后宮媽祖誦經善本,為慶賀開光告竣、吉慶活動時祭天進表、建壇誦經、祈安納福的禮俗活動必備經典。吟誦以吟唱、念唱、說白、念誦形式進行,輕重緩急、抑揚頓挫,通過古老莊嚴的唱頌禮贊形式,默默傳遞著理想愿景與精神力量,是媽祖文化敬仰者美好心靈的證明和情感的結晶。文峰天后宮唱誦的《敕封天上圣母真經》原為清光緒辛丑年荔夏“蒲城桃洞來真書院”敬刊的版本十七章。整部“真經”文句通順,充滿哲理,揚善抑惡,予人啟迪。文峰宮現所誦經書為另一部篇幅較短的《敕封天后圣母真經》,是媽祖文化敬仰者自修、自律的經書。通過誦經,加持智慧,提高文化內涵,提升道德品質。

媽祖筶杯:傳說筶杯演繹儀式源自遠古,原為媽祖與天界通話的法器,后來成為媽祖文化敬仰者與媽祖通話的神器。筶杯形態為半月型,最早用貝殼,后用玉或竹、木、鑄鐵、銅做成貝殼形兩片,一面凸出一面平整,凸出為陽,平整為陰,將平的一面重疊后正好形成一個卵狀物,猶如混沌未開之狀。問卜時,禱告者將重疊兩片筶杯放在手心,口中誠祈欲問之事,禱告之后向神前地表擲出,筶杯落地散開,若兩片凸面朝上為陽陽杯,兩片平面朝上為陰陰杯,一片凸朝上另一片平朝上主陰陽調和則為圣杯,代表神靈應允。問卜者就在多次擲杯中得到媽祖的神諭,以便為自己的祈求作出解釋,為自己的狐疑作出抉擇。莆田文峰天后宮的問卜形式是擲筶杯。除了供媽祖文化敬仰者使用的竹、木制筶杯外,還有一副鑄銅筶杯,用紅綢布系好放在香案上。

媽祖符:媽祖文化敬仰者來文峰宮朝拜媽祖后,都會得到一張長約26厘米、寬約16厘米,并蓋上“敕封天上圣母”寶璽的黃色媽祖符,帶在身上或貼在家里以擋災消難。

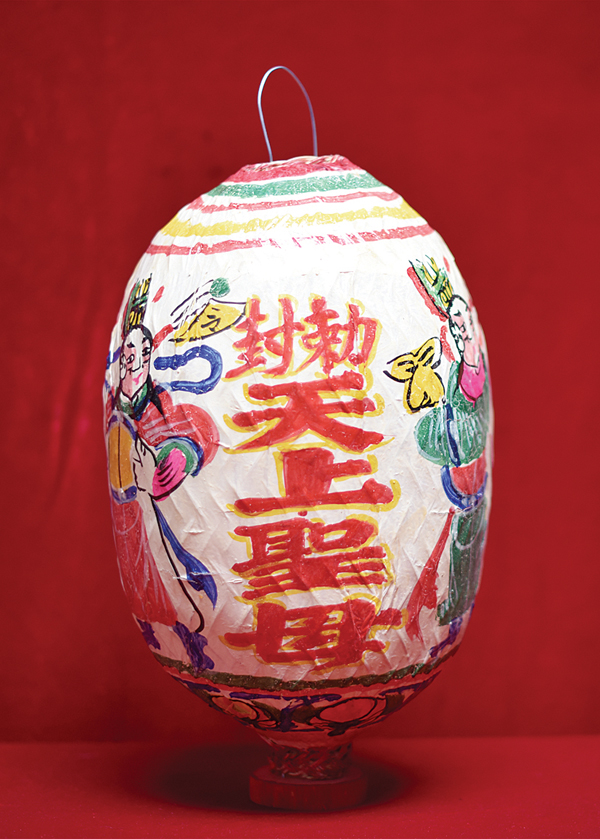

媽祖燈:在文峰天后宮的門楣上,或媽祖神龕的檐角邊,常常會見到一對高掛的媽祖燈。媽祖羽化升天后,常常在海面上守護航海人的平安。每當海難來臨之際,她就會駕著祥云,手提紅燈,為船只導航指引,使船只化險為夷,這類傳說在民間廣為傳頌。這紅燈是媽祖的吉祥物之一,不僅航海人視若珍寶,媽祖文化敬仰者也特別喜愛。在莆田特有民俗活動媽祖元宵中,文峰宮會特制大量的“媽祖神燈”,以媽祖女神的名義贈予廣大媽祖文化敬仰者,媽祖文化敬仰者如獲至寶,回家后必把媽祖燈懸掛于廳堂之上。

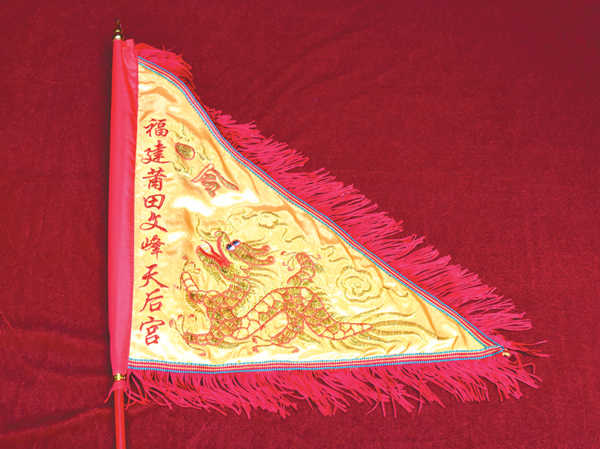

媽祖龍旗:也稱令旗、五色旗等,是進行祭祀活動時的重要法器。媽祖文化敬仰者在祭壇上,設有令旗、寶劍等,從而進行祭祀活動。文峰宮常年備有特制龍旗,在文峰宮正殿請上一把龍旗帶回家,掛于門頭或是車上,寓意媽祖會保佑新的一年平平安安。

媽祖牛角:牛角多用天然生長的黃牛角或水牛角制作,常就地取材,規格大小不等,全長40厘米至70厘米,將牛角孔尖端鋸平。牛角象征斗勝與辟邪,阻擋并驅除煞氣。其是祭祀中的祭器,很多媽祖文化敬仰者常用牛角祭神,主要用于傳遞信息功能。文峰宮存有牛角一個。

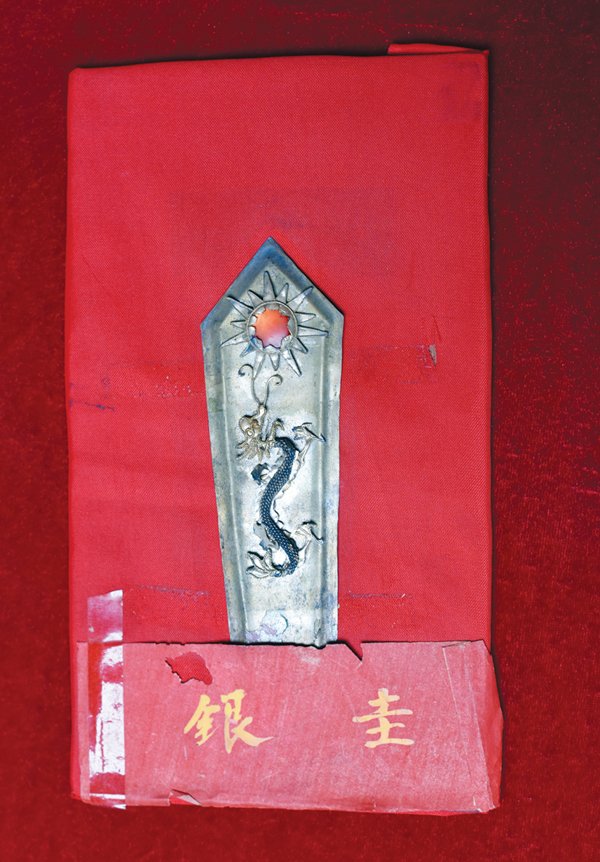

媽祖銀圭(又稱奏版):圭、笏是上古重要的禮器。銀圭是朝廷朝覲的一種禮器,一種權力的象征。《天后安瀾》是臺灣國立故宮博物院典藏中唯一的媽祖圖像。圖中媽祖為年輕夫人造型,臉形、身軀都顯得比較纖瘦,一般認為這是媽祖年輕得道時的樣貌,其外觀與現存于莆田文峰宮的宋代媽祖神像相近。該媽祖神像雙手包覆手絹,不見其玉指,為供舉狀朝天式,并持有銀圭,置于胸前正中央。文峰宮存有銀圭一塊。

媽祖帆船:據史料記載,明清時代凡是航海人到媽祖廟上香供祭,廟里都會依例贈予一只

貼上媽祖平安符的金色帆船,寓意航海一帆風順、平安抵達彼岸。據說,古時文峰宮里,金色帆船是必備的吉祥物,航海人在得到金色帆船后信心倍增、臨危不懼,能順利地闖過惡浪險礁到達目的地。

文峰天后宮媽祖十一寶,透過文學與藝術的語言來解釋,涵蓋著許多特殊的意義和作用,反映出媽祖文化敬仰者對美好生活的企盼和追求,對吉祥如意的渴望與期待。

——選自《莆田市文史資料》