□吳國柱

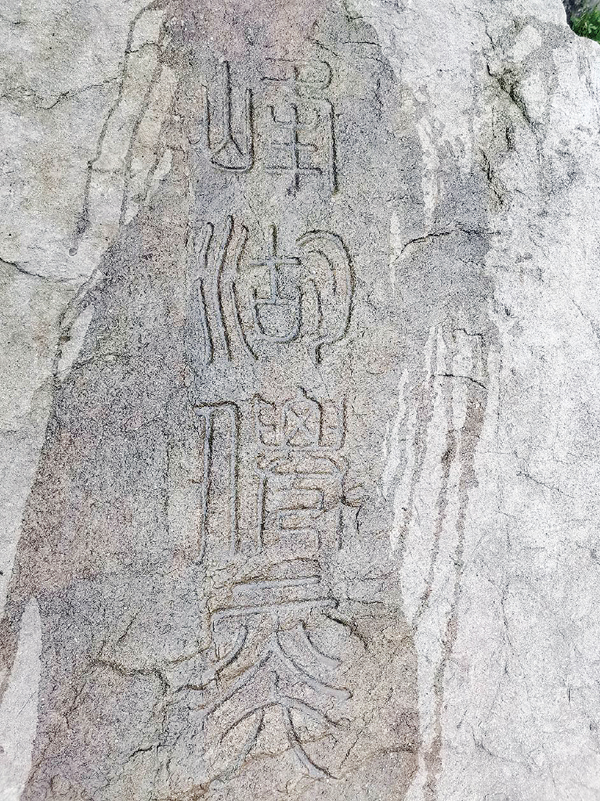

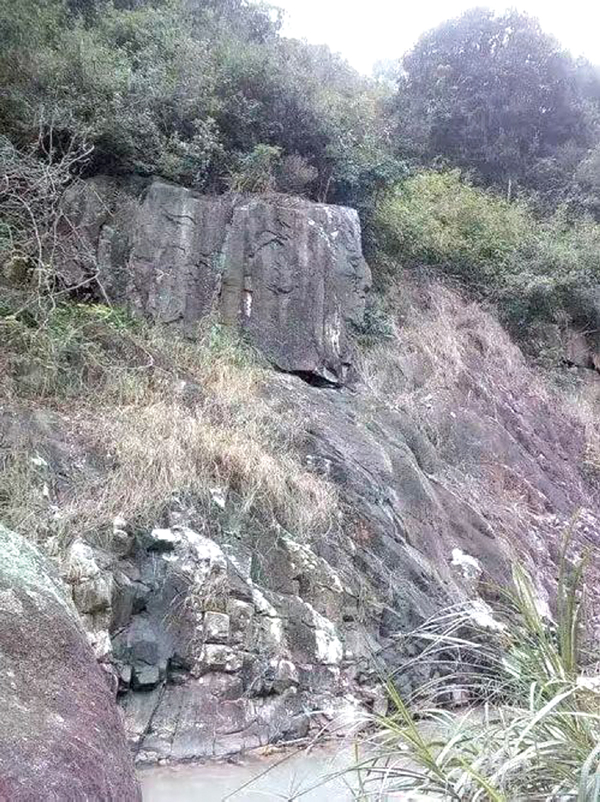

“峰湖仙奕”全景圖

“峰湖仙奕”實景圖

陳伯獻楷書題刻“智泉”

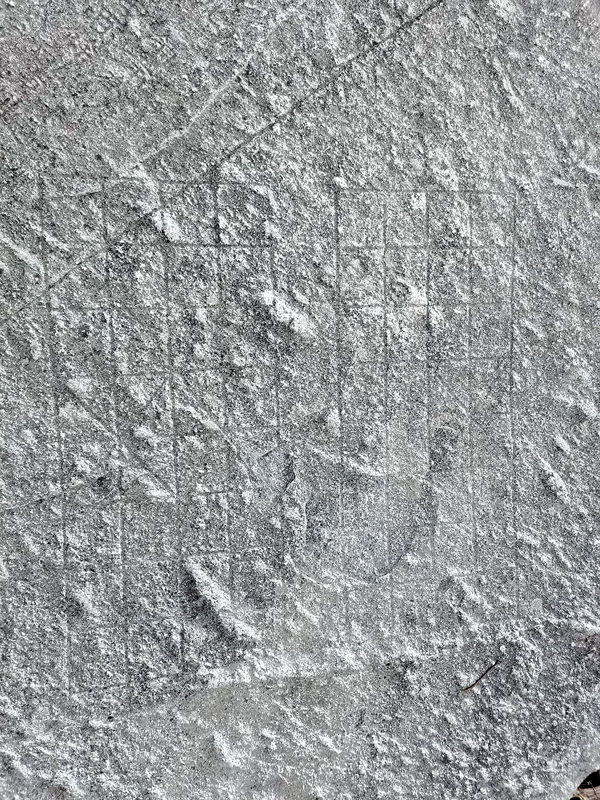

象棋棋盤石全景圖

“象棋棋盤”放大圖

“玉澗”崖刻

天然石佛頭像

天然石人頭像

“鳴琴”瀑布

近日,筆者到智泉風景區秋游,站在一塊刻有象棋棋盤的大石上,看到鄰近的一塊巨石上有刻字,但大部分面積被藤蔓遮蓋,看不清。于是立刻撥開雜亂的藤蔓及枯葉,見有四個篆書大字,接著盛水潑在石刻上,“峰湖仙奕”四字清晰可見。現場量尺寸,字幅高132厘米,寬26厘米,字徑26厘米。雖無落款,但從陳伯獻的號“峰湖”,及其在景區上游最大的岸壁上留存“智泉”二字下部“陳伯獻改名題記”的內容和落款“明正德己卯(正德十四年,1519)夏五月既望(農歷五月十六),峰湖主人陳伯獻記”來看,應是明代廣西提學副使陳伯獻手書。

陳伯獻,字惇賢,號峰湖。興化府莆田縣城內庫前(今荔城區鎮海街道文獻社區)人。明弘治二年(1489)舉人,弘治十二年(1499)進士,弘治十四年二月授南京吏科給事中,弘治十七年奏請停福建采鷓鴣等珍異禽鳥之事,以蘇民困。正德三年(1508)四月疏逆黨劉瑾罪狀,被削職為民。瑾敗,正德六年(1511)二月擢廣東布政司左參議,分守海北道。正德十年(1515)四月升廣西按察司副使、提督學政(提學副使),興復宣成書院,作《重修宣成書院立田記》。曾兩次游桂林虞山并留下兩幅詩刻。未幾,以母老乞歸。結茅蓮花峰下,游情藝苑,興致翩翩。嘗作智泉改名題記。伯獻工畫善文,畫宗王維,文近曾鞏。其著有《峰湖集》若干卷。

目前,已知陳伯獻留存莆田題刻有四方。分別列下:

1、明正德十年(1515)六月的詩刻,留存城廂區鳳凰山街道林橋村蓮花峰一巨石上。

2、楷書題刻“智泉”,留存于智泉風景區最大的岸壁上部。2005年7月第1版《莆仙摩崖題刻》第69頁之“智泉”崖刻條目摘錄:“位于智泉景區最大的岸壁上,為明代陳伯獻楷書題刻。”

3、明正德十四年(1519)農歷五月十六,陳伯獻把“梅花漈”改名為“智泉”,并把改名題記刻于“智泉”二大字下部。題刻“智泉”二字與下部的“陳伯獻改名題記”為同一個整體。

4、篆書題刻“峰湖仙奕”,留存于智泉風景區的“懸沫”潭附近一巨石上。

智泉風景區上下游目前已知有十九方崖刻,其中上游有十六方崖刻:陳伯獻楷書題刻“智泉”;明正德十四年(1519)五月十六日陳伯獻改名題刻;陳伯獻篆書題刻“峰湖仙奕”;明正德庚辰(1520)二月詩刻;和詩題刻;“何公佳作智者源流”題刻;佚名楷書題刻“石門”;佚名楷書題刻“鳴琴”;明代莆田知縣何南金題刻;興化府斷案判決布告崖刻;明嘉慶二十一年(1816)北磨鋪等立壩辨禁約;佚名楷書題刻“飲虹”;明萬歷三十六年(1608)七月二十日方沆題刻“懸沫”;佚名行楷書題刻“澡絲”;佚名楷書題刻“噴玉”;佚名楷書題刻“漱珠”。下游有三方崖刻:佚名楷書題刻“偃云”;佚名楷書題刻“桃源”;佚名隸書題刻“玉澗”。

智泉風景區的十九方摩崖題刻,是既不能再生亦不可復制的人文景觀。這些具有歷史文化價值和書法藝術價值的摩崖石刻,是研究莆田社會歷史、文化及書法藝術發展的寶貴實物資料。

順提一下,筆者在智泉風景區發現天然石人頭像和天然石佛頭像。位于智泉橋(法舟橋)下游“桃源”石刻下方幾十米處的左岸壁有一天然石人頭像,五官自然生動,惟妙惟肖。另在智泉橋上游有一天然石佛頭像,位于明代方沆書“懸沫”崖刻的下方,面朝南的巨石酷似一尊安詳的佛頭像,栩栩如生。這是大自然的神奇造化之功!

城廂區鳳凰福道是莆田首條環城福道。待福道智泉段項目建成后,游客觀賞“智泉珠瀑”和摩崖石刻群及天然石景觀,定會流連忘返!