□朱合浦/文 王東虹/圖

我的朋友王東虹去深圳辦事,抽空上街遛達。她走東闖西,兜兜轉轉,居然在一條十分偏僻的小巷里發現一座媽祖廟。她眼前一亮,猶如哥倫布發現新大陸,趕緊拍幾張照片發給我,還特別強調說是“在一處非常小的巷子里”。

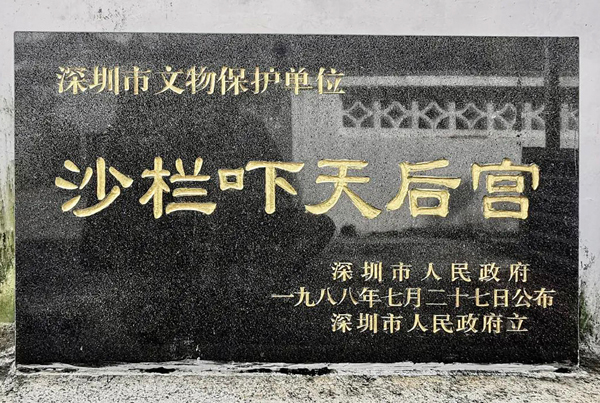

這座媽祖廟名字有點拗口,稱“深圳沙欄嚇天后宮”。東虹作為媽祖故鄉莆田人,不禁為湄洲媽祖感到驕傲。湄洲媽祖名聞天下,環球共仰,不僅大城市大港口有媽祖廟,就連這樣一條小街巷也藏著一座天后宮,真是“酒香不怕巷子深”哪!

我查了一下資料,沙欄嚇天后宮位于廣東省深圳市鹽田區深港交界處的中英街街區內,始建于清代康熙至咸豐年間,具有嶺南建筑風格,是深圳市整體保存較為完好的一處古代建筑物。

以前我只知道深圳南山赤灣天后宮。赤灣天后宮位于廣東省深圳市南山區,始建年代無考。據明·黃諫《新建赤灣天妃廟后殿記》:“永樂初,中貴張公源使暹羅國,先祀天妃,得吉兆,然后辭沙。天妃舊有廟,公復建廟宇于舊廟東南。”是則永樂以前已有舊廟,其創建年代應在宋元間。明、清兩代,廟宇不斷整修擴建,至清末,“有屋大小一百間,建筑二十余處”。中軸線包括牌樓、日月池、山門、前殿、正殿、后殿;左右有鐘鼓樓、長廊、偏殿、客堂等,成為廣東著名的有99個門戶的龐大廟宇建筑群。可惜的是廟宇于20世紀60年代被部分改造。1992年,文物部門出面爭取,南山區政府決定由政府撥款和媽祖敬仰者捐助相結合,贖回基地,對古建筑進行分期修復。1995年完成包括山門、鐘鼓樓、前殿、正殿及碑廊等的第一期修復工程,國家文物局領導及專家親臨剪彩,該宮于1988年被列為深圳市文物保護單位,后又升格于廣東省文物保護單位。

赤灣天后宮是座大宮廟,而沙欄嚇是座小宮廟,因為與南山區比,沙欄嚇只是個小村莊。據介紹,沙欄嚇村是沙頭角歷史悠久的客家圍村,于18世紀由吳姓族人建立。很久以前,村前東北海岸有一處小山墩,沿岸堆積的海沙自東北伸向西南,形成一塊秤桿形的沙帶,有如海邊堤壩,南面向海,漁民稱為“沙欄”,北面清河環繞,又稱“沙溪”,沙欄嚇由此得名。

漁民信媽祖,清初在此建廟奉祀是順理成章的事。而現存廟宇為清代晚期建筑風格。2002年修繕恢復原貌,為三開間二進布局,坐北向南,面闊7.45米,進深13.75米,面積約103平方米。前殿正中辟一門,梁架結構為抬梁式與穿斗式相結合。兩面坡,轆筒瓦面,綠琉璃鑲檐口,博古式正脊,尖山式硬山,脊身兩側、山墻博風處、檐口都有精美的灰塑圖案。后殿除船形正脊外,余與前殿情況相同。其后正中供奉媽祖神像。前殿與后殿間的兩側以廊廡相連,鑊耳式山墻。中間設一間正方形拜亭,船形正脊,歇山頂。建筑四周有圍墻。1988年7月,被列為深圳市文物保護單位。