□黃勁

黃石鎮(zhèn)北辰宮的壁畫《武當(dāng)進(jìn)香圖》

清代歐峽《天后圣跡圖軸》(局部)

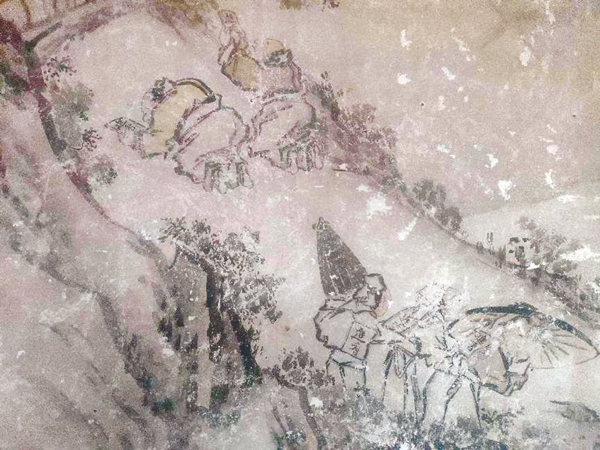

壁畫《武當(dāng)進(jìn)香圖》之一

壁畫《武當(dāng)進(jìn)香圖》之二

壁畫《武當(dāng)進(jìn)香圖》之三

壁畫《武當(dāng)進(jìn)香圖》之四

壁畫《武當(dāng)進(jìn)香圖》之五

壁畫《武當(dāng)進(jìn)香圖》之六

莆仙地區(qū)的廟宇、會(huì)館、宗祠及戲臺(tái)墻壁上的繪畫藝術(shù)蘊(yùn)藏著諸多戲曲故事和民間傳說(shuō)的身影。比如位于荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)水南塔山的北辰宮,為明嘉靖四十五年(1566)金墩儒士黃簡(jiǎn)創(chuàng)建,其主祀的北極玄天上帝,簡(jiǎn)稱“上帝爺”,為莆田七大爺之一。每年農(nóng)歷三月初三是玄天上帝的壽誕日,這里慶典隆重,盛況空前。現(xiàn)存建筑物為清初重建,宮內(nèi)存有戚公井、戚公祠、石雕龍柱、壁畫《武當(dāng)進(jìn)香圖》、壁書《前后赤壁賦》等文物古跡。1984年列入莆田縣第三批重點(diǎn)文物保護(hù)單位,2004年列入莆田市第三批重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

目前,宮內(nèi)現(xiàn)存的《武當(dāng)進(jìn)香圖》巨幅壁畫損殘嚴(yán)重,據(jù)當(dāng)?shù)仃壤辖榻B,此大型繪畫和正殿前石雕龍柱同為清代乾隆至道光年間的文物。筆者前往考察,發(fā)現(xiàn)該水陸畫以人物為主,襯以山水景物,氣勢(shì)雄偉,通過(guò)朝武當(dāng)山進(jìn)香的特定框架與傳奇畫面來(lái)講述精彩的祈雨故事,其題材內(nèi)容的組織方式形成了敘事。據(jù)《戴伯謙詩(shī)集》中《三月三日往水南北辰宮進(jìn)香》載:“晚晴新雨洗孤嵐,天朗氣清映碧潭。特進(jìn)枝香辰以北,爰修禊事水之南。抗懷詠一兼觴一,屈指月三又日三。草蔓煙荒人世異,野田古塚不勝堪。”每個(gè)圖像情節(jié),都能讓人深切感受到民間優(yōu)秀畫師對(duì)生活的細(xì)致觀察和敬業(yè)精神,不僅闡釋了教旨,還將故事徐徐推進(jìn),是清代民間繪畫敘事的典型風(fēng)格。“嚴(yán)格說(shuō)來(lái),敘事性藝術(shù)是指藝術(shù)家試圖通過(guò)此種藝術(shù)形式表現(xiàn)一個(gè)由特定人物參與的特定事件,而該事件本身又是值得被記錄的。”民間美術(shù)凝聚了普通勞動(dòng)者豐富的智慧,其藝術(shù)創(chuàng)造具有普遍共性,特定傳統(tǒng)審美象征符號(hào)和傳統(tǒng)文化意象程式,得到逐一展現(xiàn)。故事情節(jié)的展示離不開事件、人物和場(chǎng)景,敘事性包括人物之間的聯(lián)系、矛盾、情感的一般相互關(guān)系。

此壁畫的最大特色就是構(gòu)圖別致,不同內(nèi)容通過(guò)畫面空間巧妙穿插,圖像與敘事視覺融為一體,獨(dú)具匠心。整幅壁畫以“S”形滿構(gòu)圖形式,下部近景為停靠湖岸碼頭的進(jìn)香船隊(duì)及船上香客,中景為上碼頭后朝山進(jìn)發(fā)的浩浩蕩蕩進(jìn)香隊(duì)伍,上部遠(yuǎn)景為朝武當(dāng)山跪拜的虔誠(chéng)信眾和綿延起伏的群山,展現(xiàn)了一支上規(guī)模、細(xì)分工的地方進(jìn)香團(tuán)隊(duì)前往武當(dāng)山保生大帝道場(chǎng)朝拜求雨的歡快情景。人物造型各異,服飾逼真。抬轎子的前后兩個(gè)轎夫動(dòng)作不一,雖然兩人途中辛苦,但臉部帶著喜悅之情。進(jìn)香者神態(tài)豐富,筆墨鮮明,氣韻生動(dòng),整體感極強(qiáng),尤其是那位拄杖的鄉(xiāng)老,祥和從容,朝拜的祟敬之情溢于言表;那個(gè)敲鑼的成年漢子惟妙惟肖,他敲出的銅鑼聲,清脆悅耳,久久在山林中回蕩。壁畫總體上運(yùn)用敘事結(jié)構(gòu)的平面布局,不僅呈現(xiàn)了有關(guān)傳統(tǒng)宗教的故事內(nèi)容,還刻畫出了栩栩如生的人物形象。畫面的主題與立意,層次清晰,視覺上以黑白為主的淡彩水墨設(shè)色體現(xiàn)了閩派壁畫的藝術(shù)風(fēng)格,展現(xiàn)了古代莆仙佛道寺院水陸畫的藝術(shù)特色,是一幅融民俗與宗教、山水與人物于一體的全景式繪畫佳作。

事實(shí)上,不同的宗教美術(shù)傳統(tǒng)擁有諸多共同因素,包括壁畫中瑞像、經(jīng)文、禮儀以及傳統(tǒng)文化、歷史和思想。明清時(shí)期,莆田地區(qū)民間繪畫喜好圖與圖之間自由穿插,畫面故事情節(jié)緊密聯(lián)系,“景物交融”最能促使各局部圖像敘事的視覺互動(dòng),既使人與物的時(shí)間關(guān)聯(lián),又讓物與景的空間穿插。同時(shí)巧用山海、園林、村落配景,以及各樣人物,著重勾勒細(xì)節(jié)的真實(shí)性、生動(dòng)性,極富民間生活氣息。

清代歐峽《天后圣跡圖軸》中的“禱雨濟(jì)民”與《武當(dāng)進(jìn)香圖》有一局部極其相似,同樣是眾人抬著一座神輿敲鑼打鼓、游行祈雨,不同的是跟在媽祖身后兩個(gè)人的形象與身份,一個(gè)為敲木魚的僧人,一個(gè)為搖法鈴的道士。該圖軸中的天后形象,更多地承襲了明末清初仕女畫的風(fēng)格,畫工真摯而拙樸。正如《夢(mèng)畫記》中所說(shuō):“士大夫所不欲揮毫,而世人喜之者,皆工匠為之畫。”兩件不同媒材的大作有著異曲同工之妙,每個(gè)故事采用自成章法的表現(xiàn)形式,敘事之間用山石、樹木、云水巧妙地鏈接起來(lái),以“三遠(yuǎn)”法轉(zhuǎn)換不同位置,在一種共性的圖像構(gòu)造方法中衍生出相異敘事的整體畫面。

總之,莆仙民間壁畫所表現(xiàn)出的題材內(nèi)容和時(shí)代特征,是考察閩臺(tái)地區(qū)繪畫歷史的重要路徑之一,而其文化背景、材料語(yǔ)境及風(fēng)格特征是極易被忽視的內(nèi)容。在筆者看來(lái),系統(tǒng)地梳理和探究相關(guān)宗教題材的民間壁畫藝術(shù)應(yīng)成為閩派繪畫研究中的重要版塊。