□朱合浦/文 阿缽/圖

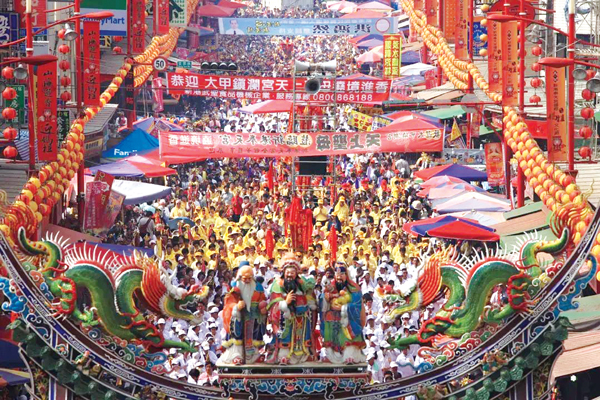

一年一度的“大甲媽祖繞境巡游”于2023年4月21日(農歷三月初二)吉時起駕!巡游活動為期9天,媽祖起駕后,數萬媽祖敬仰者組成的進香團簇擁媽祖鑾駕,浩浩蕩蕩一路步行,向新港奉天宮進發,途經臺中、彰化、云林、嘉義等縣市近百座廟宇,沿途吸引百萬人參與。“大甲媽”在新港奉天宮駐蹕兩天一夜,舉行媽祖慶壽大典之后,進香隊伍又浩浩蕩蕩步行回宮,往返約322公里,于4月30日(農歷三月十一)回鑾,方告活動結束。

“大甲媽祖繞境巡游”被譽為臺灣最狂熱的媽祖信俗活動和臺灣“三月瘋媽祖”嘉年華。我雖曾三度赴臺,在臺時間也不算短,但卻無緣遇上“大甲媽祖繞境巡游”活動,對其盛況只能通過新聞報道和其他書刊(如阿缽所著《臺灣三月“瘋”媽祖》等)稍作了解。不過,我心里一直有個疑問:數萬人徒步跟隨媽祖鑾駕繞境,這些媽祖敬仰者在路上怎么吃怎么住呢?我相信其他人也有同樣的疑問。

好在最近在讀蔡文婷所著的《臺灣民俗筆記》一書,里面有一篇文章《最平安的一條路——大甲媽祖繞境進香》,專寫大甲媽祖繞境巡游,尤其是對隨游步行媽祖敬仰者的食宿情況有詳細介紹,讀后腦洞大開,且感慨萬分。故特轉錄于下,與讀者諸君分享:

小背包上插著令旗的信徒們,跟著默默行走,既不搶著摸媽祖的神轎、鉆轎腳,也不搶拔智慧毛。他們到了一間廟宇就休息,拜完了就繼續前行。

“這樣依照媽祖繞境路線,進行獨自心靈淬煉的行腳,以身體的磨煉來敬謝媽祖的修行,讓我的心更熱了起來。”去年參加教師進香團的林金龍表示。

為了讓民眾深刻體會進香活動的宗教意涵與對心靈的轉化,臺中縣文化局接著去年的教師進香團,在今年增加文史工作者進香團,希望讓知識分子親身跟著媽祖進香,透過他們的體驗與調查,來訴說進香的內在意義與力量。

在媽祖駕前,不論貧富貴賤,大家脫離了原來的社會背景,在長途跋涉的過程,向媽祖祈福,而在歷練之后,重新體認宗教或生命的意義。這背后隱含的,正是宗教學上“脫離、中介、再結合”三階段的生命洗禮。

第一次隨香,民眾總會在心中盤算著,衣食住行要如何解決。隨香多年的老經驗就會笑著回答:“放心啦!一切交予媽祖,就沒問題了。”

果真,每一鄉鎮等待媽祖的信徒,一大清早除了備妥香案、爆竹,幾乎都還準備了各式飲料,果農們切出一盤盤自家種的芭樂、西瓜、甘蔗,讓大家“吃涼止嘴干”。有的煮了一鍋鍋熱騰騰的米粉湯、咸稀飯,細心的信徒還親自做了許多飯團、粽子、玉米,親手奉上,讓隨香的信徒帶著走。這是媽祖進香儀式中最溫馨的“奉食”行為。

“要吃再拿,不要怕拒絕人家不好意思,不然你的行李會越來越重哦!”一位婦女好心地提醒初次隨香的年輕人。

位于云林虎尾鎮的黃敦厚,打從1985年開始奉食,他們供應的豆漿、饅頭、包子,全部都是自己親手制作。每年“大甲媽”進香時,許多在外地工作的親友都會主動回來幫忙,這也成了他們家族團聚合作的大日子。

媽祖進香儀式中,完成的不只是人與神的對應,在媽祖的感召下,這無數“人與人”的交陪,打破了現代人的疏離、防衛與不安,更是電視轉播中看不到的虔心敬獻。

吃的問題,交給媽祖,那風塵仆仆中,身體的清理呢?難不成也交予媽祖?沒錯,進行隊伍中隨行有一輛“香客盥洗車”,那是來自彰化的黃先生,看到信徒們一路風霜、辛勞困頓的模樣,于是以自己經營鐵工廠的專長,將一部小貨車改裝為盥洗車,提供隨香信徒洗去勞頓,清爽上路的服務。

隨行也有游覽車,信徒走累了可以上車稍作休息。到了夜晚,媽祖駐駕各鄉鎮廟宇時,有的信徒將睡袋鋪在市街騎樓下,席地而眠,有的以小貨車為床,也有的住宿在附近人家家里。家住新港奉天宮附近的鄭宗弦家中,有兩座獎牌,一座寫著“熱心公益”,另一座是“友誼永志”,這兩座獎牌都是隨香信徒致贈的,感謝他將家中的房間騰出,免費提供隨香信徒住宿。

綿延數公里的媽祖進香隊伍,穿過熱鬧的市鎮,行過青蔥的田野。隊伍最前面執前導旗的季文典老先生,今年已87歲,隨香時間超過50年。尾隨在后的繡旗隊,身穿古代兵卒制服,肩上扛著媽祖大旗,近百人分兩列前進。仔細一看,八成以上是中年婦女,她們專注莊嚴地列隊前進,仿佛這是她們與生俱來的使命。

問起她們為了什么原因來隨香?有的感謝寶貝孫子大難不死,有的為了孩子事業順利,有的祈求老伴的身體平順……她們將對家人的關愛,托付給媽祖,請神明感應她們的誠心,代為保佑,這不正是“人間圣母”的寫照?

最后順便說一條與臺灣媽祖繞境巡游相關的信息。有人在參加媽祖繞境巡游活動9天后表示,這幾天他沿路走來,民眾拿東西給他吃會說“這是媽祖請你的”,送他包子、礦泉水或酸痛貼布,覺得臺灣民眾是很友善的。