□俞宗建

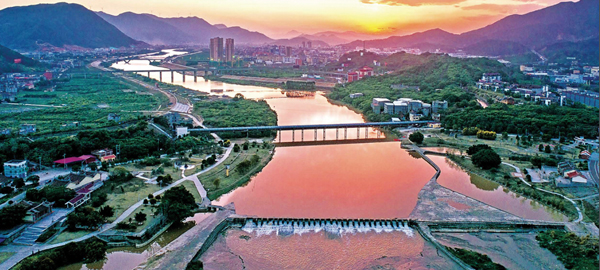

千年木蘭陂 許武/攝

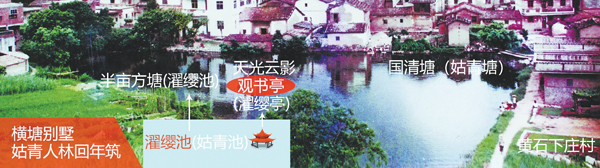

莆田黃石國清塘濯纓池(半畝方塘)濯纓亭(觀書亭) 陳環(huán)/圖

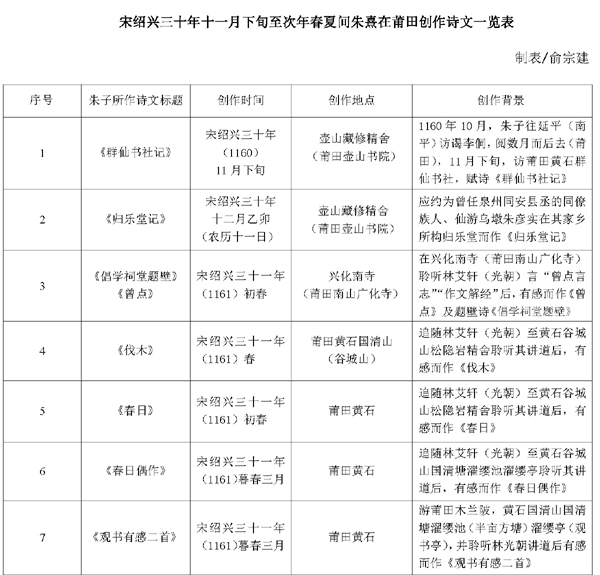

朱熹《觀書有感二首》膾炙人口,廣為傳誦。該詩究竟作于紹興三十一年(1161)春還是乾道二年(1166)秋?詩中的“半畝方塘”究竟位于何地?論者聚訟紛紜,莫衷一是。為了探求史實,筆者曾到朱熹的祖籍地、出生地、成長地、求學地、過化地等進行實地考察,又經鉤沉史料,爬梳考證。我的結論是:朱熹《觀書有感二首》作于紹興三十一年(1161)春,創(chuàng)作地點莆田。

據朱熹詩文款識時間地點考

紹興三十年(1160)仲冬(10月),朱子第三次至南平拜訪李侗,李侗諄諄教誨,反復強調“多看圣賢言語”。

據朱熹《再題西林寺并序》載:紹興庚辰(1160)冬,予(朱熹)來謁隴西(李侗)先生,退而寓于西林院惟可師之舍,以朝夕往來受教焉。閱數月(十月、十一月中旬)而后去。

朱熹“而后去”,去哪里?筆者考其去“海濱鄒魯”“海濱洙泗”——莆田。此據朱熹所作四十行長詩《群仙書社記》:“莆陽山水冠四方,氣毓水南龜嶼莊。……壺山巍峨蘭水滄,先生之風同其長。”款識時間:紹興三十年(1160)十一月(下旬),熹書于壺山藏修精舍(莆田壺山書院)。

次月,朱熹為曾在同安任縣丞的同僚朱彥實先生在其家鄉(xiāng)仙游賴店烏墩所構歸樂堂,作《歸樂堂記》。

款識時間:紹興三十年(1160)十二月乙卯(農歷十一)。

據朱熹答許順之書信十一考

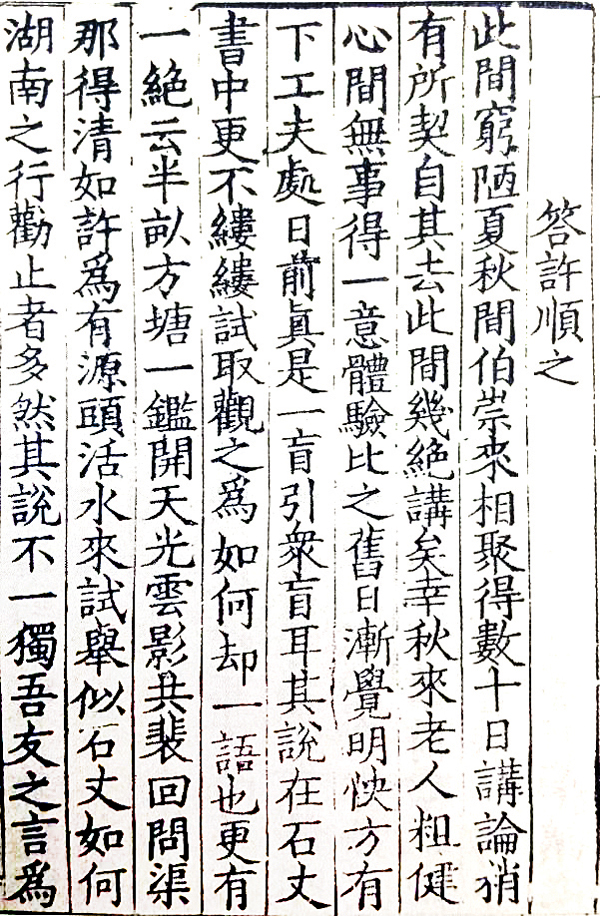

據《朱熹答許順之》書(信)十一,內容擇錄如下:

此間窮陋,夏秋間伯崇來相聚,得數十日講論稍有所契。自其去,此間幾絕講矣。幸秋來老人粗健,心間無事,得一意體驗,比之舊日,漸覺明快,方有下工夫處。日前真是一盲引眾盲耳,其說在石丈書中,更不縷縷,試取觀之為如何?卻一語也。更有一絕云:

半畝方塘一鑒開,天光云影共徘徊。

問渠那得清如許?為有源頭活水來。

乾道二年(1166)秋,朱熹在閩北崇安給同安門人許順之書信(見《朱熹集》卷三十九《答許順之》書信十一)。該信中提及在同安任縣丞的石丈(石子重),先后出現兩個“更”字。筆者解讀其讀音及字義不同。前一個“更不縷縷”的“更”字,讀第四聲“gèng”,是副詞,表示“再”“復”“又”,朱子言我不再重復;后一個“更有一絕云”的“更”字,讀第一聲“gēng”,是動詞,表示“經過”“經歷”之意,朱子言我曾經作有一絕詩。

《觀書有感二首》之“半畝方塘”所在地考證,我們要充分考慮作者朱熹當時創(chuàng)作《觀書有感二首》其二“溪舟自行”真實地點所在地,不能只考證《觀書有感二首》之一“半畝方塘”,而故意規(guī)避《觀書有感二首》其二“溪舟自行”的創(chuàng)作時間和地點。因為這是二首組詩,其創(chuàng)作于同一時間段同一地點,詩境取自于同一座城市。

朱熹《觀書有感二首》既是景物詩,又是哲理詩。

所以,朱熹《答許順之》書信(十一)的書寫時間為乾道二年(1166)秋,信中提及的“半畝方塘詩”實作于紹興三十一年(1161)春。因此,在朱熹《答許順之》所有書信(含十一)中查找,并無“半畝方塘”詩句。

故,朱熹《觀書有感二首》創(chuàng)作時間為紹興三十一年(1161),創(chuàng)作地點莆田。