□俞宗建

筆者《朱熹半畝方塘考》于2018年11月在中國美術學院出版社出版。拙著從“朱熹行蹤”“朱熹詩文”等十個方面,多維度、寬視野,深入探訪朱熹的祖籍地——江西婺源;出生地——福建尤溪;少年成長地——武夷山五夫里;青年求學地——福建莆田;中晚年游學地——浙江新昌、淳安;晚年居住地——福建建陽。筆者認真考察,搜集史料,歸納梳理,甄別考證,辨證溯源發現:

全國各地所謂的朱熹“半畝方塘”何其多?蓋因朱熹大名及其影響力,皆想附會沾光,借朱子這位歷史文化名人,弘揚家鄉美名。導致朱熹祖籍地、出生地、成長地、過化地、居住地等涌現“半畝方塘說”,各執一詞,但皆語焉不詳,難以自圓其說。

對于朱子等歷史文化名人名篇名作之創作地以及歷史遺存古跡所在地的考察梳理,鉤沉史實,厘清真相。無論是其學術價值、歷史文化價值和文旅發展價值都十分重要,意義重大,影響深遠。

故,學界提倡:嚴肅的學術考證,應該本著尊重歷史客觀事實,尊重科學證據,尊重作者朱子本意,求真務實,不唯上,不唯書,不唯心,要經得起歷史考驗,良心拷問。

拙著《朱熹半畝方塘考》歷經三年探索,得出全新的考證結論:

1161年春,朱熹在莆田作《春日》《觀書有感二首》等五首“詠春詩”。朱熹時年32歲,系其青年時專程至求學地“海濱鄒魯”“海濱洙泗”——莆田,有感而作。

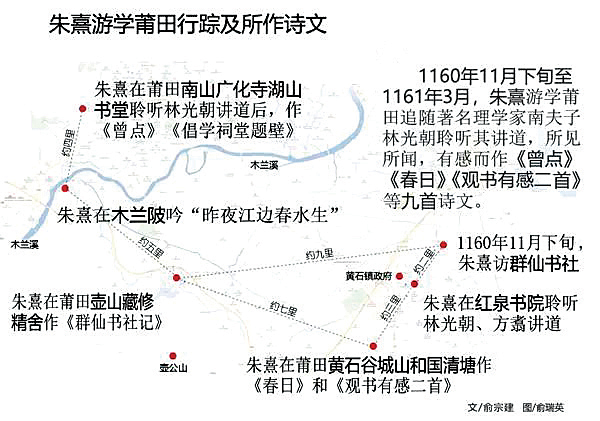

筆者考察發現,朱熹曾過莆田十二次。其中,1160年11月下旬至1161年春夏間,系朱熹第七次專程來莆田,追隨著名理學家“南夫子”林光朝、理學名賢方次云訪師求學,時間近半年,有感而作九首詩文,詩文名稱如下:

1、宋紹興三十年(1160)十一月下旬,朱熹在莆田黃石“紅泉書院”聆聽林光朝講道,又前往與紅泉書院相隔二華里的黃石井埔“群仙書社”訪謁后,至莆田壺山藏修精舍(壺山書院),有感而作《群仙書社記》,款識:“紹興三十年(1160)十一月,熹書于壺山藏修精舍”;又應約為曾在同安的同僚、仙游賴店烏墩人朱彥實歸家所筑“歸樂堂”,作《歸樂堂記》,款識:“紹興三十年十二月乙卯(農歷十一日)”。(見《朱熹集》《仙游文雅堂》)

2、朱熹在莆田南山廣化寺“湖山書堂”聆聽林光朝講“作文解經”和“曾點言志”后,為湖山書堂作題壁詩《倡學祠堂題壁》,另吟作七絕詩《曾點》。(見宋黎靖德《朱子語類》八冊一百三十二卷3177頁)

3、朱熹在莆田黃石谷城山(國清山)“松隱巖精舍”聆聽林光朝講道后,有感而作《伐木》《春日》。

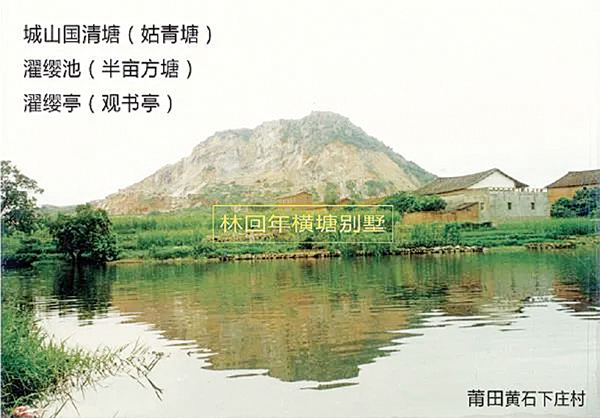

4、朱熹在莆田黃石谷城山國清塘之濯纓池塘(半畝方塘)濯纓亭(觀書亭)上,聆聽林光朝講道后,有感而作《春日偶作》,又參觀莆田木蘭陂“木蘭春漲”現象,有感而吟作《觀書有感二首》組詩。

其中,朱熹所作名詩名句《春日》“萬紫千紅總是春”和《觀書有感二首》“為有源頭活水來”家喻戶曉,耳熟能詳,廣為流傳。

2020年6月,筆者撰《朱熹〈觀書有感二首〉“半畝方塘”遺址考證》一文于《莆田學院學報》2020年第3期刊發。該文載朱熹求學莆田半年時間所作《群仙書社記》《歸樂堂記》《倡學祠堂題壁》《曾點》《伐木》《春日》《春日偶作》《觀書有感二首》九首詩文,以及朱熹《觀書有感二首》筆下的“半畝方塘”即“濯纓池塘”,其位于莆田黃石國清山西麓國清塘(在國清里,今莆田黃石七境下莊村),也就是位于宋時慈善家林回年所構“橫塘別墅”門前,“濯纓池”上有“濯纓亭”。