□黃勁松

提起金橋巷清代彭鵬府邸,那是人人皆知,如果說這條小巷還藏有一座明代刑部尚書彭韶古府,知道的人可能就不多了。

這座神秘的明朝古府位于金橋巷南段,東向三十米是荔城區第一實驗幼兒園,西往五十米即為木牌坊所在地。古厝對面曾經是城關派出所,20世紀70年代改由莆田市群眾藝術館駐入。

為探訪明朝古厝,在一個梅雨霏霏的日子里,筆者來到金橋巷45號,登門拜訪名叫阿宇的古厝主人,當他知道我的來意后,便熱情把我迎進古宅。這是一座占地面積約600平方米,建筑為三進式土木結構的明代古建筑,系彭韶自港利村移居城里修建的第一座宅院。跨入大門是間廳堂,方言俗稱下廳,兩側各有下房兩間,順著下廳穿堂而過是一方天井,空中飄落的雨水順著天窗邊的瓦當流下,滴落在一盆盆花卉上,令擺放在天井里的花卉倍加鮮艷晶瑩。繞過天井拾級而上為頂廳,這里是主人接待客人的主要地方,亦是舊時子孫祭拜祖先的重要場所,頂廳兩側各有四根鑲嵌在墻壁間的漆黑木質立柱,主人講,這木柱原先是朱紅色,由于年代久遠就變成漆黑色。頂廳東西兩側還有厝里和后房各兩間。大廳正中擺設一張古色古香的長方桌,那是主人祭拜先祖時用來擺放供品的案桌,而這歷經幾百年的大案桌,如今成了價值不菲的古董,過去常有古董商登門高價求購,均被主人拒絕。主人忽然抬手指著大廳正上方的棟梁說:“看見了嗎?這根大梁曾經懸掛過弘治六年明孝宗皇帝御賜的匾額,上面書寫‘圣恩欽獎’四個大字。”主人清楚記得,20世紀60年代古厝大廳被街道(居委會)看中,選作學習基地,即為居民每天集中學習的場所。懸掛在大梁上的“圣恩欽獎”牌匾被居委會拆下,換上“為人民服務”五個大字匾額,于是,懸掛古厝數百年的御賜牌匾被棄之不知所處,令主人至今惋惜不已。如今遺留大廳上方的牌匾匾托早已銹跡斑斑,但依然牢牢釘在梁栿上,仿佛默默傾訴著曾經門庭的榮耀。

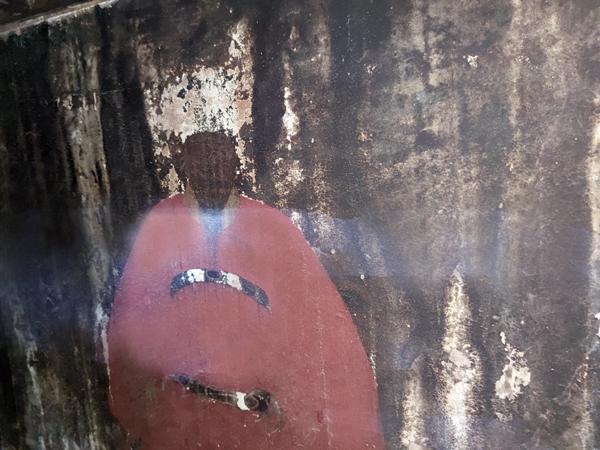

頂廳過后即是福堂,這里是存放彭氏先祖遺像及牌位的地方。那天由于雨天光線不好,福堂里一片黑暗,借著主人手機亮光,漆黑的神龕上赫然掛著一幅六百年前彭韶畫像,雖然年代久遠,但仍能看出身穿官袍的彭公威武的雄姿。當年,是主人將彭韶畫像巧妙藏起才躲過一劫,如今成了彌足珍貴的文物。

主人繼續介紹說,先祖彭韶是新度鎮港利村人,自移居城內金橋巷現址后,又在坊巷興建第二座彭韶古府,即民間傳說中的彭府百廿間大厝。主人一句話提醒了我,20世紀50年代末,筆者就讀坊巷幼兒園(后由興化賓館進駐),記得幼兒園后面駐有東圳渠道指揮部,我的父親就在那里上班,依稀記得父親上班地方是一片帶有天井的古厝,還有小橋池水和假山,后來在興化賓館擴建中拆毀。當時不曉得那是誰家的花園如此美麗,現在才知道,原來這就是古時的彭韶府,由此感嘆當年彭韶官邸的無比壯觀。

有關資料載,彭韶(1430-1495),字鳳儀,號從吾。莆田縣涵口(今荔城區新度鎮港利村)人,后移居城里金橋巷和朱紫巷(坊巷)。明代大臣,天順元年進士,授刑部山西司主事,遷四川副使,成化十四年(1478)春遷廣東左布政使。二十年擢升右副都御史,巡撫應天。孝宗即位后,授刑部右侍郎,期間嘉興百戶陳輔緣盜販作亂,陷府城大掠,孝宗派遣彭韶巡視。彭韶消除隱患,孝宗命其兼任僉都御史,整理鹽法,尋進左侍郎,弘治二年秋天,彭韶還朝,改任吏部,弘治四年(1491)升任刑部尚書。在位三年昌言正色,秉節無私,后因志向不能盡行,連章乞休,乃命歸鄉。逝世后被追贈為太子少保,并謚惠安。

彭韶一生主要從事法務工作,除奸去惡,在民間有“彭青天”之稱。現坐落于木蘭溪北岸山腳下的莆田彭氏九世祖墓即為彭韶墓(莆田華亭的華林工業區旁),墓旁重建了從吾亭、侍者石刻、石馬、石羊、石柱等,無不記載著后世對彭韶高風亮節、光明磊落、執政為民的敬仰和無盡追思。

金橋幽深長,小巷故事多。堪稱藏龍臥虎的金橋巷里,不僅藏有將軍樓、彭鵬府、光裕坊,還藏著個鮮為人知的明朝刑部尚書彭韶古府,相信不久的將來,隨著興化府歷史文化街區的不斷改造修繕,彭韶古府將得到進一步保護與發展。