□今閑

夾漈草堂遠眺

鄭樵雕像

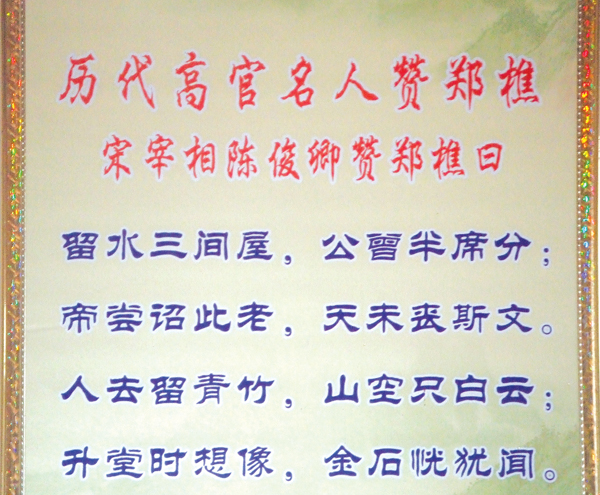

宋宰相陳俊卿贊鄭樵

曝書石

一、所在區域及地理環境

白沙是千年古鎮,人文積淀豐富。鄭樵,白沙霞溪人,霞溪即今之白沙鎮廣山村林邊自然村。霞溪有座初建于宋代的宮廟,名曰霞溪宮,霞溪宮正面仰對莆田二十四景之一“夾漈草堂”,南鄰漢代越王臺古跡,北有廣宮漁湖溪與莊邊鎮萍湖溪在南邊匯流而成的萩蘆溪。全村地貌形似半島,山似雙鯉在環流中飛躍,故有“霞溪雙鯉洋”之稱。這里山清水秀,景色清幽,水泥公路環繞全村。村內鄭樵故居保持完整,有鄭樵出生地、讀書處和鄭樵取水飲用的宋代“日、月井”等古跡。

二、歷史淵源

1.家學淵源

鄭樵生于北宋徽宗崇寧三年(1104),出身書香門第,從小就受到家庭較好的影響和教育。鄭樵是鄭莊的后裔,鄭莊曾與兄長鄭露和弟鄭淑入莆倡學,是開發莆田文化的有功之人。鄭樵的祖輩、父輩都是讀書和做過官的。

2.學問淵博

鄭樵從小立下宏偉抱負,他要讀盡古今書,要精通《六經》和諸子百家。為了克服家貧無書讀的困難,他背上包袱,向四方藏書人家求書借讀。鄭樵在三十歲剛出頭的時候,就讀遍各地藏書。當時有人稱頌他說“惟有莆陽鄭夾漈,讀盡天下八分書”。鄭樵不僅學習書上的知識,還深入山間田野研究天地間的各種科學知識,為撰寫史學巨著《通志》奠定了淵博的學問。

三、基本內容

鄭樵,字漁仲,自號溪西逸民,學者稱他為夾漈先生,宋崇寧三年(1104),生于廣業里下溪鄉(今白沙鎮廣山村林邊自然村)。現在霞溪西畔的“廣業書院”就是他的故居。

父國器、太學生,曾捐資修建蘇洋陂,澆田數百畝,受到鄉人稱頌,宣和元年(1119),從太學回家,路經姑蘇(今蘇州)時,病卒。樵徒步護喪歸葬。爾后,“謝絕人事”,在越王臺下建南峰書堂,讀書其中,“究心經旨”,“寸陰未嘗虛度,風晨雪夜,執筆不休,廚無煙火而誦聲不絕”。

靖康二年(1127),宋室南渡,政局變亂,樵和從兄厚上書給宇文虛中,說:“正當戮力”,“著一鞭于中原”,要求抗金報國,但當局不予重視。他在一首詩里說:“犬馬有心雖許國,草茅無路可酬君”,抒寫了自己的憤慨心情。

紹興五年(1135),樵在薌林寺建修史堂,“晝理簡編,夜觀星象”。為了解草木蟲魚的情性,經常“與田夫野老往來”,向有實際知識的人學習。十年(1140),倡議在湖下修永貴橋,并在橋東筑過來庵,橋西建石塔。十八年(1148),因“近臣引薦”,擬授迪功郎,未就。十九年(1149),步行二千里,到臨安(今杭州)向高宗獻所著書一百四十卷。次年(1150),從臨安回家,居于修史堂,勵志著述。

紹興二十七年(1157),樵以侍講王綸、賀允中推薦,召赴行在。上殿時奏說:“臣處山林三十余年,修書五十種,皆已成書”,“其未成者”,“謹摭其要攬二十篇,曰‘修史大例’,先上之”。授右迪功郎、禮兵部架閣。不久,被御史葉義問所劾,改監潭州南岳廟。回家后,筑草堂于夾漈山(在今新縣鎮),編訂《通志》叢稿,手自繕寫,不以為勞。他曾經在詩里說:“述作還驚心力盡,吟哦早覺鬢毛凋”,道出自己辛勤著述的實況。

紹興三十一年(1161),《通志》書成,樵到臨安獻書。適高宗赴建康(今南京市),戒嚴,未得見。當時湯思退任留守,奏請授樞密院編修官,兼授權檢詳諸房文字。樵求入秘書省翻閱書籍,被劾,所請不遂。紹興三十二年(1162)春,高宗還臨安,詔命樵將《通志》繳進,是時,他已病逝,終年58歲。

樵生平著述極為豐富,所著書多達81種,669卷,又459篇。但流傳下來的只有《通志》200卷、《夾漈遺稿》3卷、《爾雅注》3卷(文存圖佚)和《詩辯妄》6卷。

四、基本特征

1.鄭樵故事內容豐富,具有形象文藝色彩。隨著時代步伐,民間流傳鄭樵故事越來越豐富。

2.鄭樵故事形式新穎,具有結構美、語言美、藝術美的特征。

3.鄭樵故事具有濃郁的山鄉特色,藝術表現技巧高超嫻熟。

五、重要價值

1.鄭樵故事是鄭樵文化的重要組成部分。鄭氏文化,包括詩歌、民謠、民歌、故事、傳奇。鄭樵故事通過不同的藝術手段,表現鄭樵勤奮、熱情、誠厚、寬容的高尚情操。

2.鄭氏裔孫遍布世界各地,鄭樵故事是促進世界各地鄭氏子孫愛國愛鄉和閩臺文化交流的一大平臺。

六、傳承譜系

民間流傳至今。

七、瀕危狀況

鄭樵故事有待進一步收集整理,走出家族,面向世界。