□吳國柱

寶峰寺留存一通明代萬歷三十八年(1610)莆人、上猶知縣陳鍾英會族重立《祝圣放生池》碣

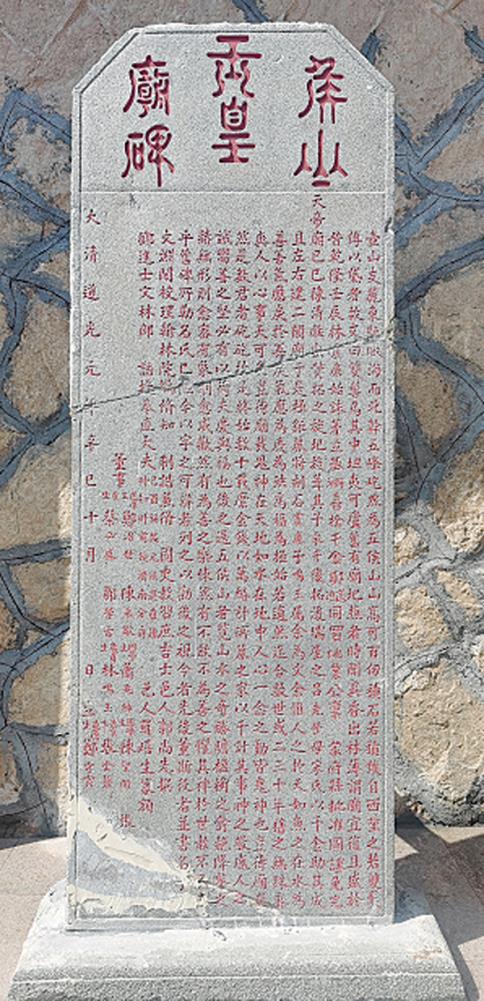

五侯山留存一通清大理寺卿郭尚先撰文、奉直大夫羅熺生篆額《侯山玉皇廟碑》

清代乾隆二十六年(1761)福建巡撫吳士功題“盛朝峻望”匾 陳勁群/供圖

通明殿留存一通民國三十一年(1942)二月嵌立的“倡辦通明殿至尊誕辰芳名碑”(局部)

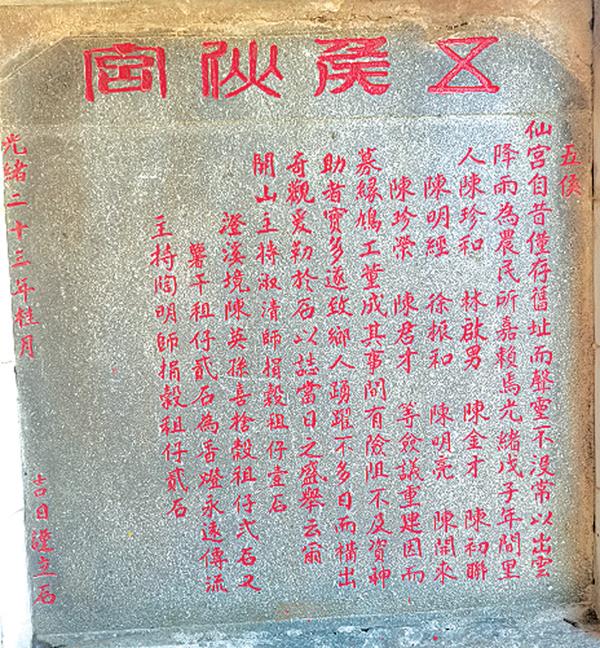

仙女洞留存一通清代光緒二十三年(1897)嵌立的石碣

福嶺村位于莆田市荔城區北高鎮東南方向。2019年被確定為福建省鄉村振興試點村,2021年7月被列入福建省第四批省級傳統村落名錄,同年11月獲得省級三星級旅游村。福嶺村也是革命老區村、福文化特色村。

五侯山是莆田新二十四景之一——“五侯秋望”。山上的通明殿是莆田最早的玉皇殿,留存有一通清代道光元年(1821)郭尚先撰文的《侯山玉皇廟碑》,一通民國三十一年(1942)嵌立的“倡辦通明殿至尊誕辰芳名碑”。仙女洞,又稱蕊珠宮,是莆田四大祈夢勝地之一,流傳著“秋仙女”之美稱。仙女洞留存一通清代光緒二十三年(1897)嵌立的石碣。村內有一座始建于北宋皇祐六年(1054)的寶峰院(今稱寶峰寺),留存一通明代萬歷三十八年(1610)莆人、上猶知縣陳鍾英會族重立《祝圣放生池》碣。村內一林姓村民家藏一塊清代乾隆二十六年(1761)的“盛朝峻望”匾。現綜述之,以存史料。

一、福嶺村留存古碑

(一)寶峰寺留存一通明代萬歷三十八年(1610)莆人、上猶知縣陳鍾英會族重立《祝圣放生池》碣

(明)周瑛、黃仲昭著,蔡金耀點校《重刊興化府志》卷之五十四·工紀三·外紀·寶峰院(有田糧者寺院)載:“寶峰院,在縣東南三十余里興福里界內,宋皇祐六年(1054),僧慈門建。國朝(明朝)洪武八年(1375),僧靜空修。見在官、民田、地、山四頃八十二畝六分,歲征糧米二十五石五斗九升二合。”

(清)金皋謝纂,林煌柏主編《興化府莆田縣志》卷四建置志·寺觀·寶峰院載:“寶峰院,在興福里五侯山下。宋皇祐甲午(皇祐六年,1054)里人陳宣議舍地,僧慈明(《重刊興化府志》記載為‘僧慈門’)募建。明洪武乙卯(洪武八年,1375),僧靜空重修,后毀。萬歷甲午(萬歷二十二年,1594),陳繼初仝僧性慧等募建。”

寶峰院,2003年重建,更名為“寶峰寺”。寺前放生池旁豎立一通明萬歷三十八年(1610)莆人、上猶知縣陳鍾英會族重立《祝圣放生池》碣。碣寬68厘米,高150厘米。碣正文:“祝圣放生池”,署款:“大明萬歷庚戌(萬歷三十八年,1610)夏,宋檀樾主陳宣議裔孫、丙午(鄉)進士鍾英會族重立”。

陳鍾英,字充英。興化府平海衛人。宋代寶峰院檀樾主陳宣議裔孫。明萬歷三十四年(1606)福建鄉試郭應響榜舉人。官蒲城教諭,遷南安府上猶(今屬江西贛州市)知縣。天啟間,知縣陳鍾英建文昌祠于縣治東。

按:陳鍾英,舉人,指鄉試中式的人,即鄉進士。碣上刻“進士”不準確,少一字“鄉”。

(二)通明殿留存一通清道光元年(1821)郭尚先撰文、奉直大夫羅熺生篆額《侯山玉皇廟碑》

五侯山通明殿留存一通清大理寺卿郭尚先撰文、奉直大夫羅熺生篆額《侯山玉皇廟碑》,碑寬67厘米,高186厘米。碑文錄下:

侯山玉皇廟碑

郭尚先

壺山支麓東馳瞰海,而北幹五峰屹然為五侯山。山高可百仞,積石若積鐵。自西望之,若雙鬟傅以黛者,故文曰“雙髻”焉。其中坦夷可廬,舊有廟圯,樵者時聞異香出林薄,謂廟宜復且盛于昔。

乾隆壬辰(乾隆三十七年,1772),林震廉始誅茅立基,梅湖喜捨千金與道邊同買地業公稟,蒙府縣批準國課免完。天帝廟已巳(嘉慶十四年,1809)陳清獻出貲拓之,旋圯旋葺,其子采升復拓后壖屋之。呂先登母宋氏以千金助其成且左右建二閣,廟于是極鉅麗。將刻石,震廉子鳴玉屬余為文。

余惟人之于天,如魚之在水。為善善氣應,戾于善戾氣應。為慶、為殃、為福、為極,始若適然。迄合數世或二三十年,稽之無銖黍爽人。以心事天可矣,豈待廟哉!鬼神在天地,如水在地中,人心一念之動皆鬼神也,豈待廟□!然是數君者矻矻于是,終始數十載,縻金錢以萬緡計,所募之家以千計,其事神之敬,感人之誠,向善之堅,必有以荷,夫慶與福也!

后之過五侯山者,覽山水之奇勝,瞻楹桷之翕赩。降鑒之赫,無形則愈密,有象則愈威。歡然有為善之樂,悚然有不敢不為善之懼,其裨于世教不已多乎!舊碑所勒名氏已蝕,今以字之可辨者列之,以勸后之視今者。先后董斯役者并書名于左。

文淵閣校理、翰林院編修、知制誥兼修國史、教習庶吉士、邑人郭尚先撰;鄉進士、文林郎、誥授奉直大夫、已酉(乾隆五十四年,1789)科拔元、候選直隸州知州、前授濟南分府、邑人羅熺生篆額。

董事:邑庠鄭治世、陳采敬,國學生蕭兆紳,國學生陳圣開、張子□,貢生蔡必盛、鄒學古,歲貢生林鳴玉,邑庠生張金鰲,邑庠生鄭守寅。

大清道光元年(1821)辛巳十月 日 立

郭尚先(1785—1832),字元開,號蘭石,又號伯抑父。興化府莆田縣城內書倉巷(今荔城區鎮海街道鳳山社區)人。清代書畫家、篆刻家、文學家。清嘉慶十四年(1809)進士。被選入翰林院庶士館,奏習國書,散館時,授翰林院編修。嘉慶十八年,奉派貴州鄉試正考官。嘉慶二十年,充國史館纂修。修《治河方略》《明鑒》《大清一統志》等書。次年,充云南鄉試正考官。嘉慶二十四年,赴廣東任鄉試官。回京后繼充《明鑒》纂修,文淵閣校理,派教習庶吉士。嘉慶二十五年(1820),尚先丁父憂,歸里。道光元年(1821)十月,尚先撰《侯山玉皇廟碑》。服闕返京,復原官,仍教庶吉士。道光八年(1828)出任四川學政。道光十二年(1832),升大理寺卿,秋季升禮部右侍郎。同年十二月廿九日子時終于京第,年僅四十八。摯友林則徐親撰挽聯并作《大理寺卿蘭石郭先生墓志銘》。祀四川名宦祠。其工書法,求書者絡繹不絕,日本、朝鮮仕宦以重金向他人求購其書作。善繪畫,精篆刻。有《芳堅館印存》二卷行世。其著有《經筵講義》和《增默庵文集》各八卷,《增默庵詩集》二卷、《芳堅館題跋》三卷、《使蜀日記》和《進奉文》各一卷。《清史列傳》均有載。

羅熺生,興化府莆田縣人。清乾隆五十四年(1789)拔元,乾隆五十七年(1792)舉人。官山東試用知縣,候選直隸州知州,誥授奉直大夫。道光元年(1821)十月,熺生為五侯山《侯山玉皇廟碑》篆額。

(三)通明殿留存一通民國三十一年(1942)二月嵌立的“倡辦通明殿至尊誕辰芳名碑”

通明殿門樓的背面墻壁嵌立一通民國三十一年(1942)二月的“倡辦通明殿至尊誕辰芳名碑”,碑寬40厘米,高約94厘米。因碑前砌二層大理石臺,遮擋部分碑文,加之碑文有些模糊不清,故暫不錄。

(四)仙女洞留存一通清代光緒二十三年(1897)嵌立的石碣

仙女洞北甬道石墻上嵌立一通清代光緒二十三年(1897)的石碣,碣寬61厘米,高66厘米。碣文錄下:

五侯仙宮

五侯仙宮自昔僅存舊址,而聲靈不沒,常以出云降雨,為農民所嘉賴焉。光緒戊子(光緒十四年,1888)年間,里人陳珍和、林啟男、陳金才、陳初聯、陳明經、徐振和、陳明亮、陳開來、陳珍榮、陳君才等僉議重建,因而募緣鳩工,董成其事,間有險阻不及資,神助者實多。遂致鄉人踴躍,不多日而構出奇觀。爰勒于石,以志當日之盛舉云爾。

開山主持淑清師捐穀租仔壹石,澄溪境陳英孫喜舍穀租仔貳石又薯干租仔貳石,為香燈永遠傳流,主持陶明師捐穀租仔貳石。

光緒二十三年(1897)桂月(農歷八月)吉日 謹立石

二、福嶺村留存古匾

福嶺村一林姓村民家藏一塊清代乾隆二十六年(1761)的“盛朝峻望”匾,上款:“兵部右侍郎兼都察院右副都御史、巡撫福建等處地方提督軍務兼理糧餉、隨勅加一級紀錄三次吳士功為”,下款:“特恩詔賜壽官、八十壽國學生林維新立,乾隆廿六年歲次壬午年(實乾隆廿六年歲次辛巳年,1761)荔月(農歷六月)穀旦。”

按:此匾上字因二十世紀六十年代被破壞,后摹刻時上下款出現幾個錯別字。筆者查閱福建巡撫吳士功官職,予以更正。

吳士功(1699-1762),字惟亮。祖居固始,其參加科舉考試之時,早已遷居光州(今河南潢川縣),并入籍光州。雍正十一年(1733)進士,授吏部主事,歷任郎中、御史、道員、湖北按察使。乾隆二十二年(1757),遷陜西布政使,護巡撫。后調任直隸布政使。乾隆二十三年復(1758)調任陜西布政使,護巡撫;九月擢福建巡撫。乾隆二十六年(1761),閩浙總督楊廷璋劾提督馬龍圖挪用存營公項,命士功嚴讞。會奏龍圖借用公項,已於盤查時歸補,援自首例減等擬徒。上以龍圖敗露后始行歸補,且將登記數簿焚毀,又增舞文之罪,不得以自首論,因究詰出何人意,尋覆奏士功主政。上奪士功官,發巴里坤效力自贖。二十七年(1762),廷璋奏閩縣民楊魁等假造敕書承襲世職,投撫標效力。上命巴里坤辦事大臣詰責士功,并令自揣應得處分,贖罪自效。士功輸銀贖罪,命釋回。旋卒。《清史稿》有傳。

林維新,興化府莆田縣(今荔城區北高鎮福嶺村)人。清乾隆二十六年(1761),時任福建巡撫吳士功為特恩詔賜壽官、八十壽國學生林維新題“盛朝峻望”匾。