□阮其山

(續上期)

四紀宦業顯耀。

《比事》以近一半的篇幅,擇要記述了莆陽臣子的功業政績,突出宣揚其報國安民功績。

國家利益高于天,忠心報國。一批莆陽臣子,不惜以死報國。葉覬為京城守御官,金兵圍城日危,葉覬謂弟颙曰:“吾已受命,當登埤死戰,以盡臣節。”遂力戰沒于王事。金兵侵犯京城,京畿第一正將林師益,孤軍倍道赴京勤王。中途遇金大軍,謂副將曰:“虜眾我寡,吾當以死報國。”遂力戰死。林沖之奉命使金,拒降不屈,被拘禁于北地二十年,臨終,南面祖國,一慟而絕。(卷五《師益死國》《忠孝兄弟,節義父子》)

民為邦本,安民濟世乃為政之第一要務。《比事》記載了大量莆臣為民的功績。《復塘五所,筑堤萬金》《屯田利害》陳靖倡行屯田制,蔡襄、王保隆、陳居仁、方慎言、林豫、李昭遠等人,整修湖塘堤壩等水利設施,扶持農業生產。

對于侵犯危害人民利益者,則極力反對、制止。林伸條奏內侍亂開河渠,毀民眾田廬的惡行。林伸自稱“伸知為民計,不知為身計,身危民安,雖去無憾。”這是何等崇高之情操!黃宣宰遂平,扏奏制止承宣使李彥欲籍沒遂平民田供皇宮內藏,捍衛了民眾利益。(《論忤都水》)北宋薛利和,剛直不媚權要。王安石當國,欲任用其提舉廣東茶事。利和深知,此法一立,民將受無窮之苦。以詩諷拒之,茶法遂不行,薛為此下遷廣西倅。(《詩諷荊公》)黃琮宰泰寧,中臣楊安時為廉訪使,數干以私,皆拒不答。宰閩清,方嚴不罷強御。時興道藏,帥命十二縣分疏斂民,縣各數萬萬,琮獨不應命。(《帥服宰賢》《請拒廉使》)

《比事》突出記載了多條莆臣賑災發廩,救濟災民事例。泉州知州方慎言,歲饑大發廩,乞貸民奏減丁稅,父老泣曰:“微方公,我輩無以生,尚何有子孫哉?”自此生子多以“方兒”為名。(《發廩貸民》)林積仁知平陽府,升調他職。既去,人皆罷市泣送。后又詣闕乞積仁為太守,而再任。郡民迎祥合沓,寫像祠于家。(《寫像以帛》)《減丁蠲米,罷榷削輸》《戀德有旗,寫像以帛》《薛不希遷,徐甘獲罪》等條,記載了蔡襄、鄭倩、陳靖、林雱、林枅、蔡戡、龔茂良、鄭僑、鄭 、方崧卿、劉渠等,奏減所在地各色稅賦勞役,緩解了民困。蔡襄任福建轉運使,自福至漳夾道植松七百里,庇蔭行人。

、方崧卿、劉渠等,奏減所在地各色稅賦勞役,緩解了民困。蔡襄任福建轉運使,自福至漳夾道植松七百里,庇蔭行人。

《比事》還記載莆臣嚴明執法,為民辯誣伸冤的案例,以及破除迷信,解脫精神枷鎖的事跡。(《鄭伐妖木,王去淫祠》)。

五紀正義的操守。

古代士族,以正義為立身處世的操守。正義,就是為人居官正直,處事公正,不附勢阿隨。《比事》以較多條目記述其人其事。

葉颙初任南海縣主簿,同僚欲為其冒名獲賞。颙曰:“仕途發軔,如造屋建柱石,柱石不正,屋隨以傾。吾方入仕,豈宜自欺?”聞者嘆服。(《葉寧自欺》)。蔡京當國,附京者皆除美官,太府卿朱宗、安豐宰方價、國子博士陳驥,“終不一詣其門拜見”。御史唐介論事忤旨,帝甚怒,眾官恐禍出不測,但無人敢為之辯護。右史蔡襄立于殿墀,獨進言救唐介,從而減輕唐介處分。(《敢救唐介,愿贖胡銓》)。王晞亮嘗與秦檜同為學官,及秦當國,以晞亮不附己而罷朝官,出為福建帥屬,居選調十九年方改秩,又投閑五年。至秦死方召為國子博士,不四年至給事中。(《恥附秦黨》)童貫大興燕云之師,欲引蔡樞為謀議官,樞毅然不從,以書止之曰:“一旦為國生事,驅萬民死一生之地,他日國家多事,自此始矣!”(《力止童貫》)九品小官、太廟郎方軫,毅然以恪守國家大義為己任,抗章痛斥同郡奸相蔡京害國亂政惡行,列其罪云:“上以不孝劫持人主,下以謗訕詆誣天下。自古為臣之奸,未有如京今日之甚!”被削籍編置海外。后欽宗嘉其忠,補縣令。(《弗詣蔡門》)

正義就是講仁愛,守信義。《坊表孝義》條載,林昭度妻翁氏,年二十一守義。事舅姑以孝聞,教子成材。郡以其至行,表里門為“孝義之門”。《純孝成之》《坊表孝義》條,紀進士鄭褒、南雄守陳鑄的孝母事跡。《忍負宿諾,就導前約》條,紀葉顒與同年林弼約婚,仕途顯正后,不負宿諾完婚。蔡襄初與劉異約婚,后異沒,襄出守福州,就尋前約,使異子授室而歸。這些品德乃是中華民族人性之精華,閃射感人的人格光輝。

《蛟刀勇士》《捐生筑陂》條,分別記述唐吳興提刀殺蛟截流治水,宋侯官錢女、李長者,構筑木蘭陂以治水的義勇行為。

六紀清廉政風。

《晏子春秋》曰:“廉者,政之本也。”《比事》生動地記述有宋一代莆臣的清廉事跡。《十金無產,一畝不增》條,記述林光朝官至侍從,但家極貧。死日,“十金無產橐中空”。葉颙守毗陵,不獻羨余以求官,自稱“只圖做好人”。官至宰輔,“祖居隘甚,不插一椽;先疇極薄,不增一畝。”吳公誠仕宦三十年,“死日,家無余貲。”《胥不受饋,吏至質衣》條載,許巽守滁州,在官清儉,同僚目為“耐貧翁”。他如階州推官李欣,以清謹知名;黃琮宰閩清,推為“循吏”。《循良為冠,清白相傳》條載,林孝淵倅泉,拒收外商所贈龍腦。弟孝澤,居官以廉平稱。守臨漳,官燭不用于私室。子林枅尤清介。林逵在泉舶,居官清白,退還所送冒名魚酢的十甕白金。仁宗朝,舉天下廉吏凡四十九人,德州通判許稹居其一,舉為監察御史。等等,都是宋代莆田廉吏的代表。

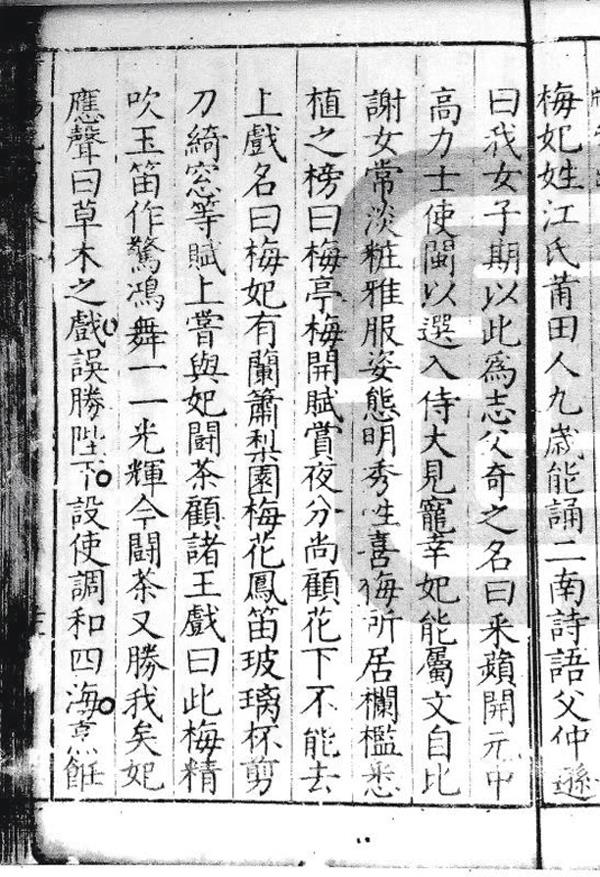

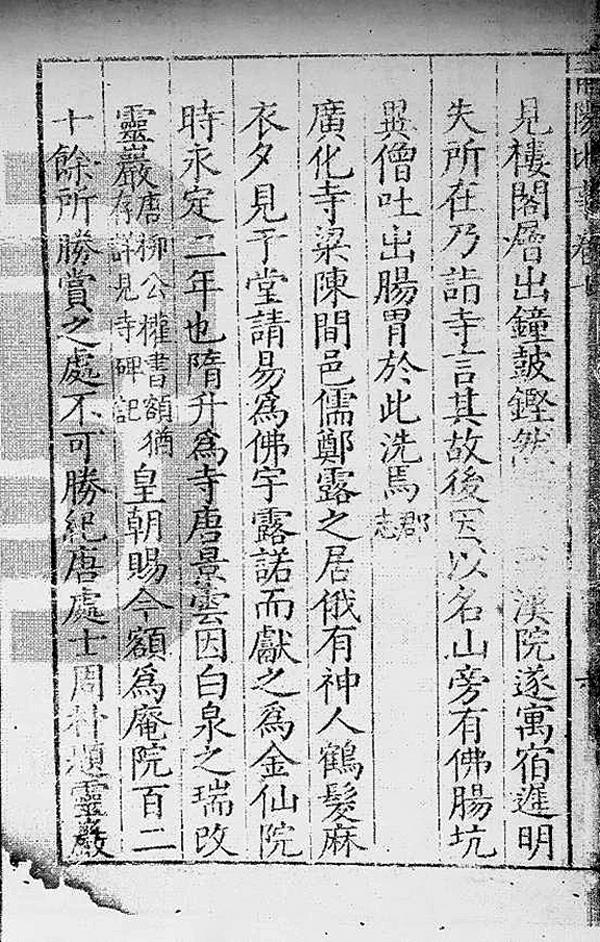

以上是《比事》全書的主要內容。此外,還記載了名勝古跡,土產佳木,隱叟逸士,釋道異人,讖言奇術,祥異靈驗,遺聞軼事,神話傳說等,以及唐江梅妃小傳,宋湄洲神女林氏,護航順濟賜號事跡。

綜觀《莆陽比事》全書內容,具有以下三個特色。

一是以人物為中心。歷史是對人類過往活動的記錄。人既是歷史的主人,自然成為歷史的中心和主體。自漢司馬遷《史記》開創的列代正史,莫不是以紀、傳人物作為中心和主體。至于諸多各色單行人物傳,如《汝南先賢傳》《陳留益部》《襄陽耆舊傳》《人物志》等,專紀人物,更是其題中應之義。

《莆陽比事》全書一百四十條目,大多以人立題,紀人紀事。紀事之目,內亦紀人。全書涉及莆郡古今(至宋嘉定間)各類人物近千人,以及部分相關外地人物。洋洋灑灑,蔚然可觀。不啻一冊豐麗的《莆陽人物志》。

考諸史人物傳之紀人,自生至卒,生平事跡,縱然繁簡各異,但較為完整。《比事》則僅記人物生平之亮點焦點,而不求系統全面。對某些重點人物如蔡襄,所記雖多,但分列于相應的條目。這既是“比事”“蒙求”體例的要求,卻比完整的本傳更能突出人物的功績與貢獻,使讀者易于把握人物的核心業績和歷史貢獻,類比其事,予人深刻的印象。這正是“比事體”的一大優越性。

二是突出刻意褒揚教化。《比事》擇人記事,刻意宣揚人物的品格德性,顯示其強烈的褒貶意向,以收勸勵教化之效。諸如卷三《忠惠之家,孝友之門》《循良為冠,清白相傳》,卷四《真忠夢復,純孝成之》《恥附秦黨,弗詣蔡門》《友義不忘,相婚力卻》,卷五《宋旅犯難,師益死國》《忠孝兄弟,節義父子》《敢救唐介,愿贖胡銓》《媼冤獨察,卒誣立辯》,卷六《賑饑釋盜,發廩貸民》《上稱仁勇,獨名清謹》《建學成名,造橋獲報》,如此等等,不勝枚舉。眾諸多條目,畫龍點晴,褒貶立見,顯明旨意,近乎“春秋筆法”。這種特色,其他方志并不多見。

而這些人物的品格德性,講仁愛、重民本、守誠信、崇正義等,正是儒家所倡導的道德觀念,教化思想,成為中國優秀傳統文化的核心理念,為當今治國理政和道德價值觀建設提供了有益啟迪。

三是記事真實,傳承歷史。《比事》作者心懷對歷史敬畏之心。廣征博采,考異史事,注明史源,征信有則,歷十載始成書。除傳承舊史前志外,廣泛采掇相關人物的地方文獻資料,包話文集、行實、碑碣、書尺等。對舊志史料亦細加辨偽存真,乃至實地考察。是故,整體上記述真實可靠,堪為莆郡一部信史。清翰林學士阮元《四庫未收書總目提要》曰:“莆陽人舊志,如鄭僑《莆陽人物志》,以及趙彥勵、陸炎所著《莆陽志》,今多散失。俊甫此編,時見采錄,且屬辭有法,紀事覈真,可與《汝南先賢傳》《襄陽耆舊志》并傳也”。其學術價值另有專文進一步論述。