□黃黎強

林汝樑

張騰

張建福

穿黑衣抱小孩者是黃天福

帝君祠

鎮前村地處莆田北洋的南端,瀕臨木蘭溪畔,這里人煙稠密,水陸交通便捷。早在上世紀40年代,這里就是共產黨地下活動的中心地帶。追記他們的革命歷程,一可為后人留下一段烽火歲月的歷史,還可教育后代青年不忘過去,珍惜今天的生活。

1947-1949年,解放戰爭進入了決戰階段。當時活躍在莆田山區的閩中游擊隊為了迎接人民解放軍南下,根據閩中特委的指示,積極開展游擊戰爭,發展和壯大革命隊伍,迅速從山區轉向平原。地下黨莆田縣委還把辦公地點遷到了清江村,地下黨領導人林汝樑(時任中共莆田縣委書記)、張坤(游擊大隊大隊長)等人親自帶領游擊隊員坐鎮指揮,派出許多地下黨骨干人員,分頭到南北洋地區廣大農村發展和建立地下黨組織。北洋片由曾天來(延壽人)、張騰(城郊人,時任中共莆田縣委委員)、黃清泉(鎮前人)、陳國梁、張建福(鎮前人)等同志負責。

1948年春夏間,黃清泉、張建福二人率先到鎮前村,秘密聯絡,動員組織村里的幾十名貧苦青年參加地下革命組織。一天晚上,大家第一次到村內的“帝君祠”,即今天的三洲書院(主祀文昌帝君,故稱帝君祠)秘密開會,這里今屬鎮江村,地處村子北面,相對比較僻靜。先由地下黨北洋片負責人陳國梁秘密到會給大家做形勢報告。他告訴大家,人民解放軍百萬大軍已經打過了長江,占領了南京,很快就要進入福建。國民黨軍隊兵敗如山倒,共產黨勝利在望,希望大家全力協助,積極開展工作,爭取莆田早日解放。

又經過多次的秘密學習、動員,村里的許多青年逐漸認清了革命形勢,認識到只有打倒了國民黨,參加了共產黨鬧革命,才能不再受貧窮,才能翻身得解放的道理。當場就有七八十人主動報名參加革命。據介紹,后來,有一些人因種種原因退出了。

據年屆九旬的佘金榜回憶,當時地下黨組織經常從清江、西洪派人到鎮前組織大家秘密開會,布置任務,開展對敵斗爭。莆田縣委書記林汝樑、游擊隊領導人康金樹、張坤等人都秘密來過村里組織發動。鎮前村的這一批地下革命者不負黨的囑托,不畏艱險,舍生忘死,為革命事業做出了自己的貢獻,以下分別記述其中部分同志的革命事跡。

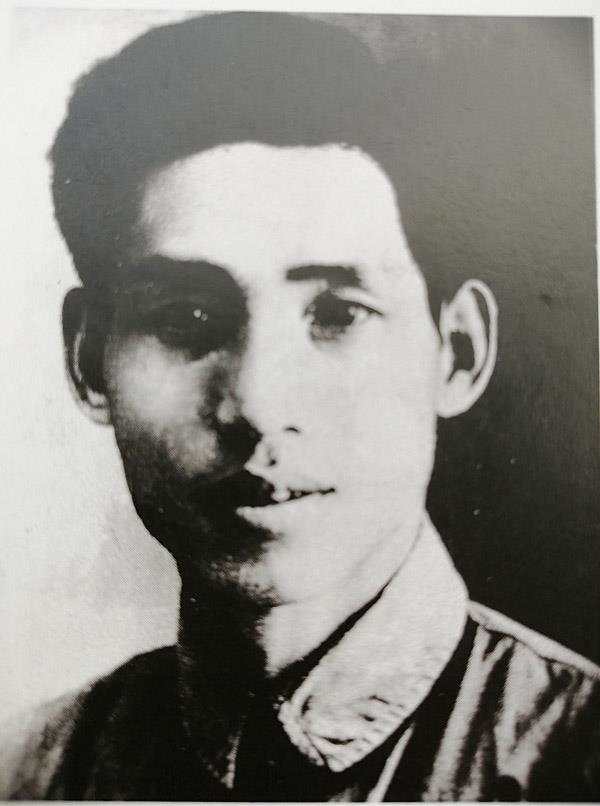

黃清泉,涵江鎮前村人,出生于一個農民家庭,1947年在西洪村時,由朋友介紹參加中共地下黨組織,接受武裝訓練。后受命擔任北洋片地下黨負責人。常到鎮前、墓兜、后亭、洋尾等村開展秘密宣傳活動,吸收、培養了一批青年骨干分子,發展壯大革命隊伍。1949年夏,轉入大洋閩中游擊隊,直接參與武裝斗爭。后隨解放大軍從福清南下追殲國民黨逃敵,參加過多次戰斗。解放后,歷任莆田涵江稅務所長、華亭公社黨委書記、城郊鄉黨委書記、莆田縣農村合作部部長,1956年左右,他又轉任新縣鎮黨委書記兼開荒指揮部總指揮。進行全盤布置和具體實施,當時,不少機關干部、企事業單位的工作人員奉命到新縣一些村子開墾荒山,種植地瓜、蔬菜等,解決糧食困難,成績不小。1965年他改任莆田縣合成氨廠黨委書記,當時,合成氨廠正值草創之時,為了解決縣里資金短缺的困難,除了利用涵江塘北山原鋼鐵廠舊址的部分舊建筑進行修理改造外,他又根據上級布置,想方設法,組織干部、工人到泉州、漳州等地兄弟廠學習培訓,掌握全套氨水生產流程和操作技術、技能。為以后正式投產作準備。1966年后他不幸去世。

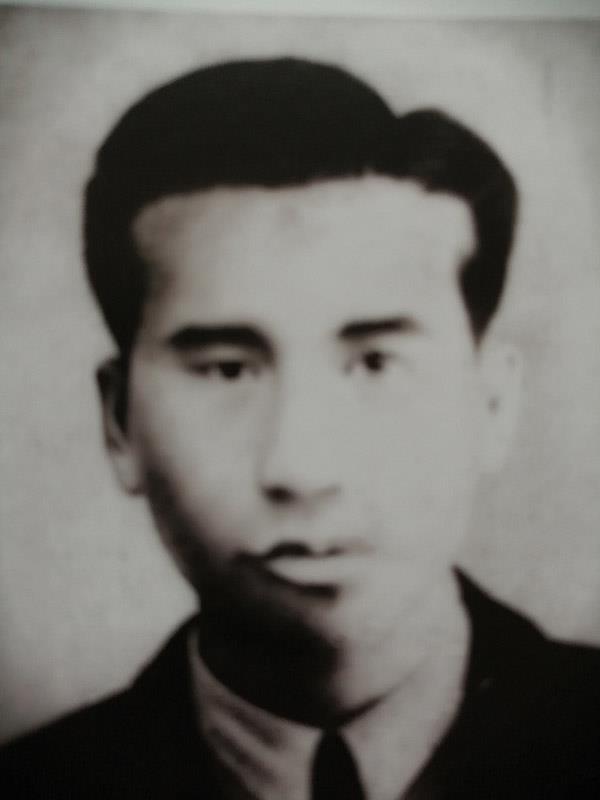

張建福,1947年在西洪村經友人介紹,與黃清泉同時參加地下黨組織,接受革命武裝訓練。后受命擔任地下黨北洋片負責人,常到鎮前村宣傳發動,發展窮苦青年參加革命組織。常負責護送北洋片部分地下革命青年到大洋山區參加閩中游擊隊,為革命事業出生入死。1949年夏轉入大洋閩中游擊隊,直接參加武裝斗爭,后隨大軍轉戰福清、莆田等地。解放后,分配在莆田縣農業局工作,直至離休回鄉。

10多年前,到他家門采訪,不巧,正遇上他身體不適,只做簡單介紹。

佘金榜,出生于鎮前村一個窮苦的農民家庭,十六七歲時,由鄉人介紹到黃石街當學徒,但收入微薄,生活窮困。1948年夏,由黃清泉等介紹,加入地下黨組織。他曾向我介紹說,當時參加共產黨是很秘密的,父母、親戚全不知道。1949年夏組織上決定,抽調他和別村的游正元、陳紅、陳天樹等人到山區參加閩中游擊隊,地下黨負責人張建福擔任護送任務。按照事前約定的時間,那天早上,佘金榜(出發前沒有告訴親屬)四人各自裝扮成山區群眾的模樣,跟隨張建福出發,五個人拉開距離,以免被國民黨偵探隊發現。

一路上走村過店,從鎮前經魏塘、七步再到延壽。延壽是古道上的一個大驛站,人流雜沓,五個人各自在道旁的飯鋪用了點午飯,又向北出發了。經過兩個多小時,張建福帶他們登上了紫霄寺,決定在這里歇腳,吃晚飯。張建福告訴他們晚上就在寺里過夜,明天早晨再上路。而張建福則又風塵仆仆轉道林外村與地下聯絡站接頭,接受進山的標記(如脖子上掛條毛巾)和口令,以免到時出現麻煩。

次日早上,五個人吃完早飯,就從紫霄寺出發,穿過林前,直抵澳柄嶺山腳下。澳柄嶺上山十來里,下山十來里,山坡又高又長,自古以山路陡險聞名。澳柄嶺地扼山區與平原的大道上,居高臨下,地形險要,進可攻,退可守,上世紀30年代以來,一直是紅軍游擊隊的紅色據點。佘金榜緊隨張建福等人翻越澳柄嶺,直抵澳柄村口。在澳柄村口的橋頭遇上了游擊隊的崗哨,經過口令和標記聯絡,張建福終于把佘金榜等4人帶到了游擊區。原來,當時張坤(閩中游擊隊負責人)的游擊隊營地就駐在這里。澳柄實際上是大洋閩中游擊隊的前哨站。

據回憶,佘金榜等四人初到游擊隊,每人發給一塊數尺長布,供晚上睡覺用。次日就開始接受軍事訓練,主要是學習使用槍支,但因為當時子彈有限,沒有進行實彈射擊。教官涂中昌(解放后曾任莆田縣商業局長、副縣長等職),專門負責訓練新兵。每天三餐均在村內老百姓家里用飯,七八個人一堆,吃的是稀飯,配煮熟的豆子、咸菜之類,但數量不多,七八個人僅分得小盆子盆底一點。游擊隊當時缺糧缺槍缺子彈,生活是很艱苦的。

1949年7月28日,國民黨縣長陳文照糾集莆田、仙游、永泰、福清數縣的軍隊三千多人分四路圍剿大洋閩中游擊司令部。莆田縣的國民黨軍隊從正面突襲澳柄嶺,擬進攻大洋。駐在澳柄的游擊隊員與國民黨軍隊的前哨發生戰斗,一時槍聲大作,涵江游擊隊員陳天樹不幸中彈犧牲,同時還有多人受傷。由于敵眾我寡,情況危急,佘金榜奉命隨其他隊員一道撤往大洋司令部。

到大洋時,人民解放軍第29軍的先頭偵察營已從永泰縣進抵大洋,他們配合閩中游擊隊迎頭痛擊進山圍剿的國民黨軍隊,打了多次勝仗,國民黨軍隊倉惶退卻。但解放軍部隊此時無暇追擊敗軍,他們的主要任務是進軍福清縣,截擊從福州南下的大批國民黨軍隊。根據解放軍的請求,大洋閩中游擊隊抽調20名游擊隊員,為29軍當向導并參加戰斗。其中,鎮前村的佘金榜、陳文金、妹英三人隨軍參加戰斗,但三人分在29軍不同的師部。

佘金榜隨29軍某師從大洋經東張直逼福清縣,在福清“灶公”(地名)阻擊包圍了國民黨大隊人馬,迫使國民黨軍從工事里舉起白旗投降。這一仗共俘虜了數千名國民黨兵,繳獲了大量的武器裝備。這數千國民黨兵愿意參加解放軍的隨軍參戰,愿意回家的發給路費,并派車送其回家。

其后,佘金榜又隨軍南下,經過莆田、仙游、惠安、泉州、晉江直逼石獅鎮,一路上勢如破竹。國民黨軍紛紛潰退,兵敗如山倒。石獅鎮緊靠大海,原來是個有名的商業古鎮和漁業中心。可是,此時鎮上空蕩蕩的,海邊大小船只都被國民黨兵搶走了。而此時,佘金榜所在的29軍某師正奉命渡海進攻金門島,然而,海邊既沒有船只,也找不到一個船工,怎么辦?于是,某師領導簽發緊急調令,命令隨軍的福建沿海各縣的同志回原籍征調艄公和船只。佘金榜受命帶上調令趕回莆田縣找縣大隊聯系支持。在地方同志的配合和協助下,好不容易從埭頭、平海、黃瓜等地征雇了一批艄公(因為說是去打仗的,許多人不愿去)。經過思想動員,佘金榜終于帶著二十多名艄公返回石獅,但已來不及。原來29軍某師已經提前渡海進攻金門島敵軍。佘金榜不得已,只好在石獅守候待命。

不久,得到了一個消息。因為事先不熟悉潮訊的時間,29軍某師的戰船抵達金門島外時,正好遇上退潮,船只無法靠岸,加上島邊全是爛灘涂,戰士們不得已從船上跳下海,一個個全陷在爛泥涂中,幾乎走不動,結果遭到金門國民黨軍的猛烈攻擊,大部犧牲。一小部分戰士上島后,又無后方支援,雙方經過激烈戰斗,終因寡不敵眾,除少數受傷被俘外,大部壯烈犧牲。

佘金榜聽到消息,只好帶著艄公從石獅返回泉州到軍分區報到。軍分區分配他們回莆田大隊(也是軍隊編制,張坤為首任大隊長)。莆田大隊后改稱獨立第八營,共三百多人。佘金榜這時正式換上了綠色的解放軍軍裝,每個月可領到3塊大洋的生活補貼款,駐扎在莆田縣青年服務社內。

因為剛剛解放,國民黨的殘余武裝分子以及各地的土匪還十分猖獗,因此,進山剿匪是獨立第八營的主要任務。

當時,常太鄉有個土匪頭叫康某云的,解放初期,依然經常在常太一帶山區出沒打劫,鬧得民眾惶惶不安。第八營多次派兵進山圍剿,都沒有結果。后來佘金榜等人奉命化裝進山偵察情況,土匪似乎嗅到氣氛不對,突然斂跡失蹤。不久,當地民兵報告在某山溝發現一具尸體,說是康某云,但又有人說,康匪小腿上毛多,而尸體無毛,表示懷疑。又經多次實地偵察,始終沒有結果,但匪患卻也從此絕跡。

其后,佘金榜改調莆田縣公安局,奉派到沿海的埭頭、平海等地從事地方治安工作。后又調進縣九華農場工作、幾年后,改任新華書店領導工作,至上世紀80年代離休。

10多年前采訪他時,年已80多歲,外表清瘦,下巴留些胡須,但精神十分矍鑠,侃侃而談,內心頗受感動,老革命確實不簡單!可惜,當時沒有為他拍照留念!

陳文金,鎮前人,從小隨父在海上打漁為生。1948年參加地下革命組織,積極完成組織上布置的各項任務。1949年6月,由組織護送,到山區參加閩中游擊隊。同年7月底由游擊隊安排,參加人民解放軍第29軍某師,擔任向導并參加多次戰斗。后隨29軍某師征戰福清、莆田、泉州、晉江等縣市。10月15日,參加了渡海攻打廈門島的戰斗。那時,廈門島與大陸之間隔著一道很寬的海峽,海上風高浪急,陳和其他戰士搭乘木帆船,冒著敵人的炮火沖鋒陷陣,英勇頑強。有的船只被炸沉了,有的被擊破漏水了,情況危急。有人犧牲了,有人受傷了,他輕傷不下火線,一直打到廈門島!受到了部隊首長的好評。

解放初,他奉調回到莆田參加莆田縣大隊。縣大隊也屬于解放軍部隊編制。解放初,因工資津貼很低,家庭人口多,生活困難,他便辭職回家,重操打漁舊業。今已去世。

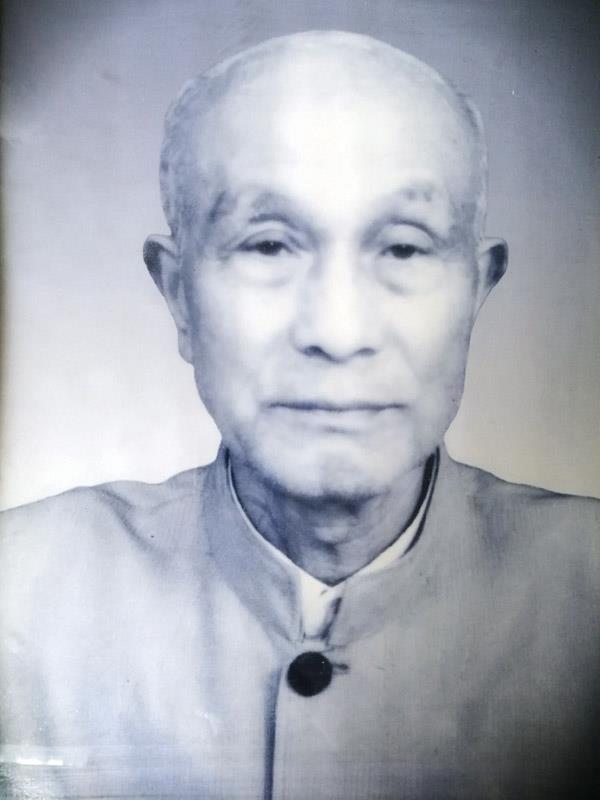

黃天福,解放前因抽壯丁賣田抵債,致家庭破產。1948年秘密參加地下革命組織,經常奉命帶槍護送地下黨領導人曾天來、陳國梁等。1949年春,他奉上級黨組織指示,組織村里幾十名革命群眾連夜乘船渡過木蘭溪,到對岸的林墩,參加地下黨組織的破倉分糧賑濟饑民的行動。原來,當時國民黨當局在林墩設有一處大糧倉。不久,國民黨當局聞訊,派軍警到村里搜捕革命分子,但撲了空。黃還積極為黨組織、為游擊隊秘密募捐募糧。據說,村里一些革命群眾捐了糧,就按約定,先送到黃石某米店集中,再由黨組織秘密派人挑送大洋閩中游擊司令部,有力支援了革命斗爭。解放后,他歷任鄉農業高級社長,鎮前鄉鄉長,后轉任鎮前大隊長,到1984年卸任,長達三十多年,為農業合作化、農田高產穩產、興修農田水利做了大量的工作。1984年被評為“五老”同志,1999年開始領取“五老”津貼。

從職位上退下來后,他仍住在一座老舊的雙層小樓,十分簡樸。他說,當干部,不貪不拿,一身輕松。語言樸素,令人佩服!

陳阿木,原先在家耕田打漁,后參加地下革命組織,擔任交通員。當時閩中地下黨領導人張坤、林文帝(北高人)、林文雨(清江人)經常在沿海及平原一帶秘密活動,陳阿木一接到地下聯絡站的通知,不管刮風下雨,都立刻出發,用船只安全接送這些領導同志過海(木蘭溪)。

1949年8月,他隨游擊隊迎接解放軍入城。不久,分配在莆田縣公安局工作,后因不識字沒有文化,離職回家繼續打漁為生。

參加地下革命組織,后轉入部隊的還有兆棋、妹英等同志,均已去世。

據回憶,鎮前村1947至1949年參加地下革命活動的共有五十多人,如今已全都去世。在白色恐怖籠罩的年代,他們不怕殺頭,敢于投身革命斗爭的舉動,充分體現了他們的革命覺悟和非凡的膽識。

上世紀90年代,鎮前村列為革命基點村。

謹以此文以志紀念。

(本文承佘金榜、張建福、黃天福等同志提供口述資料整理)