□白水

九日山位于福建泉州市西郊,是清源山風景區的重要組成部分。九日山上現有歷代摩崖石刻78段,其中“海上絲綢之路”祈風石刻10段尤為珍貴,記載了從南宋淳熙元年至咸淳二年(1174—1266)冬季遣舶和夏季回舶的祈風情況。這些祈風石刻,清楚記述祈風時間、地點、參加者姓名,以及“車馬之跡盈其庭,水陸之物充其俎,成物命不知其幾百數焉”的盛況。

泉州地處太平洋西岸,屬太平洋季風區,每年農歷四、五、六月刮西南季風時,蕃舶或販外海舶可以順風揚帆駛入泉州港。而每年農歷十、十一、十二月刮東北風時,在泉州港的蕃舶或販外海舶,則乘東方季風揚帆出海。故有“北風航海南風回”的俗諺。

南宋時期,官府為迎送蕃商首領,鼓勵來泉貿易,每年春夏秋冬之交,泉州府郡及市舶司的高級官員,都在九日山南麓的延福寺、昭惠廟舉行“冬譴舶、夏回舶”兩次祈風盛典,敬祭海神,向通遠王祈求賜風,讓商舶在海上往返平安,一帆風順。儀典由泉州郡守、南外宗正、提舉市舶主持,隆重肅穆。祈風之后,還著文勒石以記。其中,興化軍(今莆田市)人參與祈風的摩崖石刻就有5段。

一、南宋林枅等祈風石刻

位于九日山東峰南麓石刻群東中央懸崖,南向,正書,摩崖高185厘米,廣78厘米,字徑13厘米,5行,行15字(首尾兩行各為14字)。石刻風化較嚴重,且石面有裂縫3處。文云:“舶司歲兩祈風于通遠王廟,祀事既畢,登山泛溪,因為一日之款。淳熙戊申夏四月,會者六人:林枅、趙公炯、胡長卿、韓俊、折知剛、趙善穼。冬十月,會者五人:趙不逷、胡長卿、韓俊、趙善穼、鄭頤孫。”

這是南宋淳熙戊申(十五年,1188)一段記載一年夏(四月)和冬(十月)兩次祈風的石刻。兩次祈風的參加者并不相同。

林枅,字子方,林孝澤之子,興化軍莆田縣義門(今屬莆田市荔城區)人。紹興二十一年(1151)進士,授閩縣主簿。隆興(1163—1164)中,任福清縣丞。《福清縣志》載:“(他)敏于政,以清惠稱。每懲里正,必下階與之語,人人感激。嘗出己俸以修學館。”淳熙(1174—1189)間,升任漳州分曹錄事參軍。《興化府志》載:“丁外艱,服闋,再召對,首言‘持祿固寵之臣似無過,而緩急無所用;骨鯁戇直之臣似無用,而大節不能及’。又言‘兵強財豐未足恃,所恃者得人心。得人心者修德而已’。翼日,(宋)孝宗語宰執曰:‘林枅盡忠實。’”

后詔入秘書省正字,與修《中興會要》,書成遷升校書郎,出任信州知州。“(林)枅至郡,裁驕兵以法,斥公幣代輸物力錢,民德之”。升任提舉廣東常平茶鹽、廣東轉運判官。后轉任江西轉運判官,“發漕司緡錢三萬六千助諸縣歲計,瘞豫章疫死者浮柩三千,為冢六百九,骨函五百余,窆其士大夫貧不能自窆者三百柩。會泉州缺守臣,孝宗于班簿中求一風力之士補之,遂以授(林)枅。”

淳熙十二年(1185),出任泉州知州。“泉(州)為會府,訟牒盈庭,剖決無留。舉行荒政,條其病民者劃之。立三賢堂,祀姜臣相、秦隱君、歐陽四門”。《晉江縣志》載:“(他)以清德律貪,除諸邑無名科斂,剖決不滯,一時豪強斂跡。莆泉密邇,親故不敢干以私。”朝廷召入任直秘閣、福建路轉運判官,“申豁汀州無額經、總制錢等第,減放寧化、泰寧二縣苗米,論漳州子斗司收諸絕產為除豁諸縣稅色”。

紹熙元年(1190),宋光宗即位,召拜吏部郎中。不久,任直煥章閣、江東轉運副使。《八閩通志》曰:“奏鐫廣德、建平和買多取之額。”后改任慶元知府。以朝請大夫、直徽猷閣知福州,筑“甕城四千丈”,卒于福州,年六十三,“民立祠以祀”。史家評他:“官雖不登禁從,而持節分閫,所至有聲;剛方廉介,濟以仁慈,吏畏民懷,為當世所稱道云。”著有《林枅詩文集》二十卷。

二、南宋樟梾等祈風石刻

位于九日山西峰石刻群中南面下層,東向,正書,摩崖高247厘米,廣136厘米,字徑9厘米,8行,行22字(第六行21字,末行17字)。石刻風化較嚴重,有幾個字的字跡模糊,難以辨認。文云:“嘉定癸未(十六年,1223)孟夏二十六日,戊戌,東陽章梾敬則,壽春魏□叔子,山西楊世勛元功,三山林力行勉之,郡人留元圭持中,括蒼何處德常之,合□陳億曼卿,莆陽王彥廣居之,清漳鄭名卿坤輔,句水戚達先兼叔,嘉禾陸相同甫,莆陽黃筌德言,即墨于達卿兼仲,天臺應筌子履,開封趙汝芪千里,三山趙與官清叟,三山南璒士登,以祈風于□□昭惠祠下,因會于延福,登山瞻石佛,訪隱君亭,少憩懷古而歸。期而不至,浚儀趙善軿載卿,莆陽劉煇叔元覽。”

王彥廣,字居之,興化軍莆田縣(今屬莆田市)人。紹熙四年(1193)進士,嘉定間任南安知縣。

黃筌,字德言,興化軍莆田縣(今屬莆田市)人,仕履未詳。

劉煇叔,字無覽,興化軍莆田縣(今屬莆田市)人,嘉定間任安溪縣丞。

三.南宋顏頤仲等祈風石刻

位于九日山西峰石刻群中南面下層,東向,正書,摩崖高225厘米,廣150厘米,字徑15厘米,8行,行13字(末行10字)。石刻風化較嚴重,裂縫很多,但字跡清楚。文云:“太守貳卿顏頤仲,禱回舶南風,遵彝典也。提舶寺丞劉克遜俱禱焉,重司存也。禮成,飲福。尚羊巖壑,真勝踐也。別駕盧同父,左翼權軍陳世才,舶幙趙幕崇盀,邑令尹薛季良從與祠事也。宗正徽猷趙師恕,適拜開國命,弗果至也。時淳祐癸卯(三年,1243)孟夏乙丑也。書者同父也。”

劉克遜,字無競,號西墅,劉克莊之弟,興化軍莆田縣(今屬莆田市)人。以父任,補承務郎,監海口鎮,調沙縣丞,升古田令。未幾,出知潮州,尋除提舉福建市舶(駐地泉州)。在其任內,“嚴禁官吏向番商強買,明諭番商,番商聞風并集,舶計驟增。”亦屬廉潔官吏之列。他一生清貧,尤工于詩,葉適等稱贊之。

薛季良,字傳叟,興化軍興化縣(今屬莆田市)人。以祖薛元蕭蔭,淳祐間任南安知縣,著有詩文集《千林漫稿》。

四、南宋謝埴等祈風石刻

位于九日山西峰石刻群中南面上層,東向,正書,摩崖高295厘米,廣206厘米,字徑16厘米,9行,行14字。石刻有3、4處裂縫,其余保存完好。文云:“寶祐丁巳(五年,1257)仲冬下澣,郡守天臺謝埴允道,因祈風昭惠廟,邀宗正天水趙師淯東之,及總管壽陽紀智和子常,別駕姑蘇趙夢龍驤父,莆陽方澄孫蒙仲;晉江宰三山彭樵道夫、南安宰三山王廣翁居安、權舶干三山盧文郁從周、監舶豫章李宏模希膂,涉西峰,探石穴,尋佛巖之遺跡,訪君謨之舊游,觴詠梅竹泉石間,竟日而歸。”

方澄孫(1214—1261),字蒙仲,方大東之子,興化軍莆田縣(今屬莆田市)人。《興化府志》載:“少能文,落筆若宿抅者。淳祐七年(1247),廷對萬言:終始欲聚君子以續國氣脈,明公論以強國精神;又請立涪陵后,錮秦檜子孫,竄史嵩之,以謝天下。”擢甲科進士,為邵武軍學教授。“尊禮耆宿,作成俊秀。會學廩贏錢及校官例券,置貢士莊”。

秩滿,監激賞所酒庫。除淮西制置司干官,入為國子監庫官。“校藝南宮,坐商論去取不能下氣去”。遷通判南劍州,改泉州通判。“會有朝命攝守兼舶,黥籍舞文之吏不得逞”。辟淮西制置司參議官,“適虜渡江,治法征謀,悉咨之而行。虜退”。

后知邵武軍,“邵武歲三易守,蒙仲撙節以繼之絕,拊柔獷俗,表倡儒行,請立樵川書院,以廣教養。郡最聞,增一秩”。尋以秘書丞召,景定二年(1261)九月卒,年四十八。著有《通鑒表微洞齋集》。

史家評他:“(方)蒙仲初年挾才乘氣,既乃務為謙和,一時諸賢皆折節與之友,方大琮、王邁、劉克莊尤愛厚之。始以文字見知賈似道,及似道相,蒙仲獨求外補自效,終其身。”

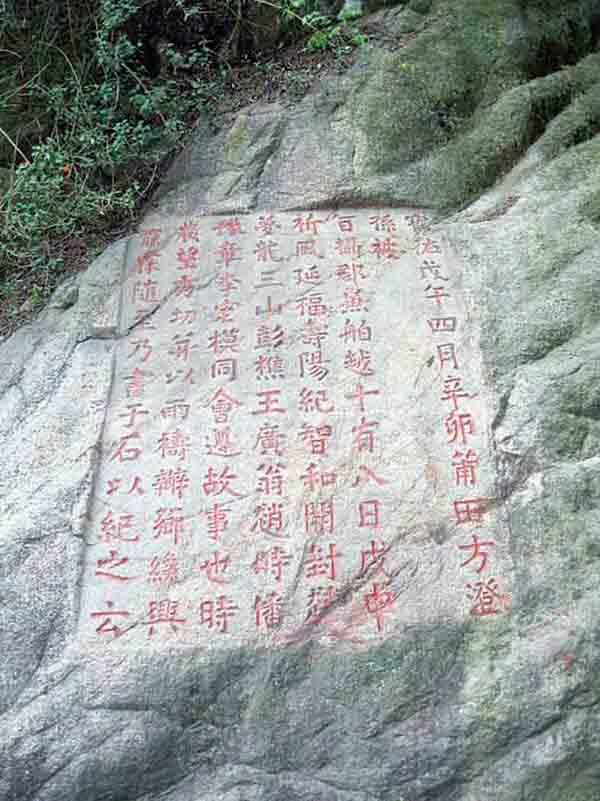

五、南宋方澄孫等祈風石刻

位于九日山西峰石刻群最北端,東向,正書,摩崖高240厘米,廣170厘米,字徑16厘米,8行,行12字(第二行2字)。石刻裂縫很多,風化較嚴重。文云:“寶祐戊午(六年,1258)四月辛卯,莆田方澄孫,被旨攝郡兼舶,越十有八日戊申,祈風延福。壽陽紀智和,開封趙夢龍,三山彭樵、王廣翁、趙時繙,豫章李宏模同會,遵故事也。時農望立功,并以雨禱,瓣薌讒興,霢霂隨至。乃書于石,以紀之云。”

上刻后一年,即寶祐六年(1258)四月,剛剛被任命為泉州郡守兼提舉市舶才十八天的方澄孫,來延福寺祈風兼禱雨。典禮未完,甘霖隨至,刻石以紀事。參加者基本上同上年。但上段是“姑蘇趙夢龍”,此段則作“開封趙夢龍”,可見石刻也有出入。