□陳國孟 鄭良榮

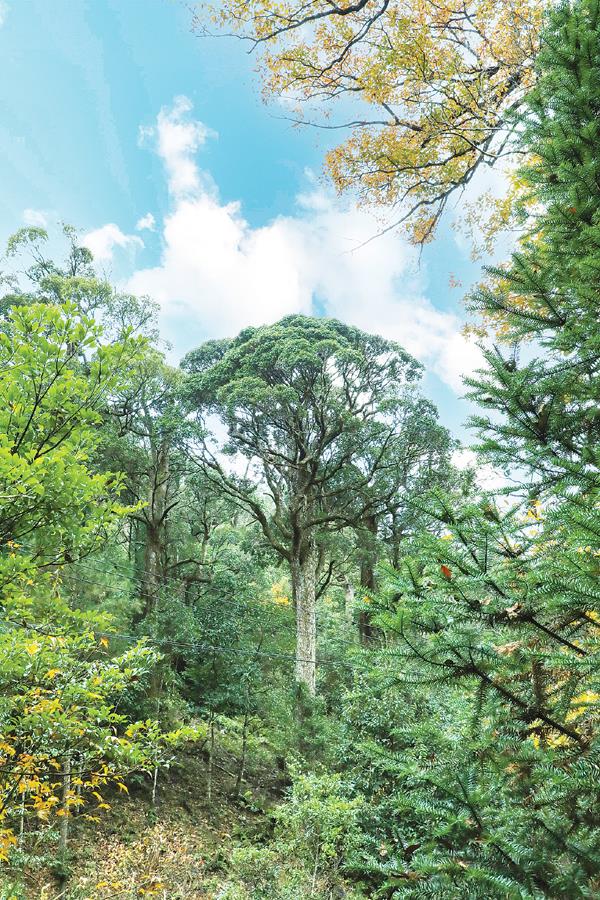

仙游縣西苑鄉柳園村與東湖村交界處有一座名叫隔頭里的“風水山”,自古以來就是封山育林保護區,密匝匝地隨意滋生野長著原始雜生的闊葉混交林,是全市連片面積最大、充滿神秘色彩的古樹群,吸引了越來越多的人前來游玩,享受“森”呼吸。

“10余種古樹扎堆生長在此,面積達140畝,且種類繁多,以甜櫧為主,間有紅楠、藍果樹、半楓荷、大葉青岡、深山含笑、蕈樹等10余種,共有460多棵,平均樹齡達200年以上,這樣的古樹群在莆田極為少見,這古樹群得以保存下來,全賴當地村民自覺保護。”仙游縣林業局工作人員鄭凌生稱,古樹是大自然和前人留下的寶貴財富,具有重要的科學、文化和經濟價值,素有“活化石”“活文物”的美譽。

日前,筆者冒著酷暑前往德化、永泰和仙游三個縣交界“三角地帶”,被列入第一批福建省傳統村落名錄的柳園村探訪,這個總人口1000多人的回族村四面環山,山清水秀,古樹環繞,自然風光旖旎,村落中郭氏祠堂、老街、舊巷、廟會交融出村落獨特的魅力,被譽為仙游“香巴拉”。

穿過蜿蜒崎嶇的山村小路來到隔頭里的山上看到,一棵棵大小不一的古樹筆直挺撥,直指藍天,普遍高約十幾米至二十幾米,胸徑大多為一兩個成人才能合抱,勁干虬枝,遮天蔽日,入林仰面不見天,很多古樹生長在山崖縫隙里,根脈縱橫,深邃廣大,質地非常,更兼造型天成,其中樹齡最大的達700多年,身軀偉岸,需5人才能圍抱。

“秉承郭氏祖訓,世代相傳,在柳園村村民心中早已根植了愛樹、護樹的理念,對古樹林的一草一木永續呵護有加,比鄰而居親如一家。”據村里的老農介紹,“這些樹都是我們這個村老祖宗留下來的風水樹,為我們村民遮風擋雨,所以我們不能破壞它,要愛護它。”

據悉,柳園村已有700多年建村歷史,為遮擋處于風口的隔頭邪風,柳園村先祖攜子孫代代種植風水林。約200年前,為了能保住風水林,柳園村財主郭敬嘉召集族人商議,定下“世世代代守護這片林子,誰砍伐風水樹就讓誰開辦宴席請全村人”的村規。從那時起,原本只口口相傳的護樹祖訓以文字的形式被記載,并印刻在了柳園村每一名村民的心中。

“名園廟宇易建,古樹名木難求。”由此,經歷代郭氏族人精心保護,隔頭里的樹木不斷繁育生長,枝繁葉茂,遂成參天古樹,綿延成林,且被民風淳樸的柳園村人視為挺拔向上、玉汝于成的精神象征,古樹木多年來保護完好。

古樹群得到了全村村民的保護,它們也回饋村民,為柳園村的美麗鄉村建設添姿彩。“柳園無閑草,遍地皆靈藥”,如今,這片蓊蓊郁郁、一代代延續到了今天的古樹林還是個“天然藥庫”,由于光照充足、雨量充沛、四季分明,土壤肥沃、氣候溫和,加上無工業污染,山崖上長有很多名貴中藥材,如金線蓮、七葉一枝花、黃精、隔山香等野生中藥材,歷史上均是名聞遐邇的柳園特產,堪稱“百草園”。此外,古樹林野生的甜櫧果是上好的食品,上世紀60年代鬧饑荒,村民便到此揀甜櫧果去殼后做成羹,充當主食,度過艱難的歲月,甜櫧果與柳園人結下了不解之緣。

據悉,由于古樹蒼天,海拔又接近1000米,古樹群在夏天極為涼快,是全村人最喜歡待的地方,不少村外的人都慕名到此游玩。更令人開心的是,為讓古樹名木發揮更大價值,留住美麗鄉愁,柳園村計劃以鄉村振興為契機,結合古樹名木保護、美麗鄉村建設、革命老區建設等項目,圍繞古樹群規劃特色鄉村旅游,在不破壞古樹林原始生態環境的前提下,調動各方力量逐步完善基礎設施建設,著力打造生態科普教育基地,帶動村民增收致富,為仙游全域旅游發展和鄉村振興增添綠色亮點。

【鏈接】甜櫧又稱園櫧,殼斗科常綠大喬木,甜櫧的果實叫甜櫧子,霜后墜地。櫧子生吃,味苦澀,只有炒食味才甘甜;而磨粉蒸糕,是昔日饑年常見的救荒食品,也是極有特色的地方小吃。

甜櫧大樹的樹皮縱深裂,厚達1厘米,塊狀剝落,小枝有皮孔甚多,枝、葉均無毛。葉革質,卵形,披針形或長橢圓形,長5-13厘米,雄花序穗狀或圓錐花序,花序軸無毛,花被片內面被疏柔毛;雌花的花柱3或2枚。殼斗有1個堅果,堅果闊圓錐形,頂部錐尖。花期4-6月,果次年9-11月成熟。