□文/圖 黃黎強

洪瑞鳳

瀨溪橋

戚繼光紀念館

明代尊師坊

老兵洪瑞鳳,上世紀30年代出生于黃石林墩一個貧苦的農民家庭,家中兄弟姊妹多,常常三餐不繼。所以,他的哥哥1948年秘密投奔山區,參加了閩中游擊隊。1951年上級號召參軍,他就主動要求,報名參軍,那時他才17歲,提前了!

不久,由鄉農會統一送到城里,到莆田縣大隊報到。經縣大隊醫生作目測體檢,合格。縣大隊屬地方部隊,下轄兩個中隊。大隊長張鳳,原為閩中游擊隊的領導人。

體檢合格后,洪即刻被分配到新縣廣宮勞改場,看守犯人。利用當地一家地主的大厝,當做監獄,一共關押了幾十號罪犯。當時,罪行重的,一律從縣城監獄(俗稱“虎頭監”)移送到廣宮勞改場關押,這些犯人主要是一些大慣匪、大地主、大惡霸等。洪與10多名戰士負責看管這些要犯的勞動改造。

據回憶,每天一早,洪就與其他戰士持槍押送一些犯人挑木炭或扛杉木到涵江“勞教股”(在涵江豆菜巷,臨時關押犯人的地方)。從廣宮到涵江要經過白沙、澳柄嶺、西天尾等地,全程六七十里,一路上還須翻山越嶺,涉水過溪,十分辛苦。晚上在涵江用餐、過夜,次日返回。

有時,只從廣宮扛送木頭到白沙,路程相對較近。白沙也有一個臨時看守所,這里也有部隊看守。當天即返回廣宮。

有一次,根據上級的布置,一些罪行特別嚴重的罪犯被統一押送到廣宮下溪溪埔邊執行死刑,上級專門派人下來宣布、監督執行。

半年后,洪調回縣大隊(當時已改稱縣公安部隊),派到縣雷山監獄看管犯人。雷山監獄,舊時稱“虎頭監”,幾百年來一直是關押犯人的地方。雷山監獄圍墻很高,四個角落各建有一座出樓(碉堡),樓上架設機槍日夜看守。圍墻內有四五座牢房,牢房中間有一片院子,供平時犯人放風活動用。當時,雷山監獄內共關押數百名罪犯,人數較多。

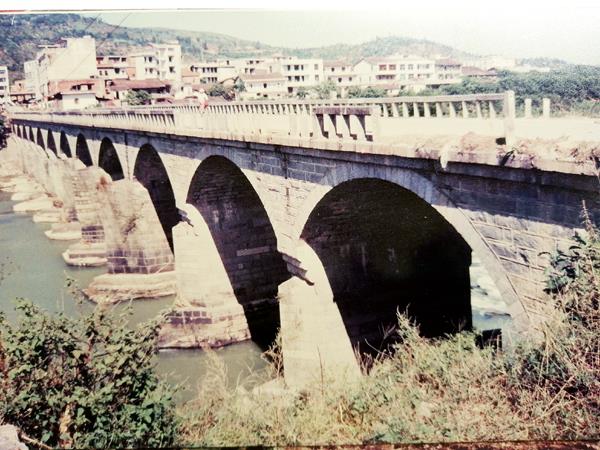

半年多后,1953年左右,洪瑞鳳又調到守橋連,擔任守護橋梁的任務。解放初,雖然大局已定,但社會上還有極少數暗藏的壞分子在伺機破壞。為了防止敵對分子的種種破壞活動,保證交通運輸安全,上級專設了一個守橋連,保衛各地交通干道上的大型橋梁。洪先被派往江口橋(舊橋,石梁橋),擔任警衛工作。當時,因為沒有營房,都住在當地的老百姓家中,幾個人日夜輪流帶槍值守。橋面上禁止長久停留;橋下禁止船只通行。后又派去防守城郊的赤溪橋。赤溪橋,是宋代創建的大型石梁橋,全長約七八十米,是福廈公路的必經之地,位置十分重要。后來,又駐守過瀨溪橋、泉州洛陽橋等。泉州洛陽橋是宋代蔡襄創建的,全長數百米,所以,守橋的任務特別重,人數也特別多,天天必須在橋上來回巡邏。由于洪積極肯干,經常吃苦在前,故經常受到班排長的表揚,因此,榮立三等功。

半年后,他又被調到南安縣公安部隊,在這里主要是參加軍事集訓活動,學習軍事、文化、武術等多項課程。三個月結業后,又調到仙游縣公安部隊,駐在仙游城關燕池鋪,與縣政府、公安局、文廟很近。每天一大早,都要參加軍事訓練。

不久,有一股臺灣武裝特務20多人偷偷在仙游沿海某地登陸,企圖在大陸煽動、組織反共武裝,制造武裝暴動。這些特務身帶“大曲七”手槍、卡賓槍(長的)等武器,都是美國造的先進裝備,情況緊急!

上級命令,立即組織公安力量到山區剿匪,洪瑞鳳與縣公安人員,全副武裝下鄉清查圍剿。當地政府同時下令各鄉干部群眾及時清查舉報,密切配合。

由于武裝特務逃竄進深山野林,很難抓捕。據回憶,縣公安部隊每次都以排為單位,一個排20多人分片下鄉追蹤清剿。有一次,洪瑞鳳隨全排戰士經過一個山洞時,只見洞口堆滿了雜亂的樹枝、雜草,因此,沒有引起大家的注意,就從洞口經過,入村后,有群眾舉報后山山洞中有一些可疑人員在活動。全排戰士聞訊,即刻回頭,包圍洞口,進洞后,發現特務已經跑走。洞中還留下不少吃剩下的雞骨頭(特務偷雞吃)。

有幾次,根據群眾舉報的線索,洪瑞鳳和他戰友們甚至一直追到與永春縣交界的深山區,這里山高林密,山路陡峭,十分難行。有些鄉村甚至位于深山野溝之中,必須找向導帶路,環境十分艱險!

但他們的追剿還是取得了成功,幾經波折,其中一些被就地擊斃。一些被抓獲。最后僅剩下兩個頭目,跑到一處山溝溝中,副的頭目迫于壓力,想向政府投降,大頭目堅決反對投降,二人爭執不下,副頭目開槍打死了大頭目,自己下山投誠。歷時數月的圍剿抓捕工作終于勝利結束。

洪在仙游前后一年多,接著又從仙游縣公安部隊調到霞浦縣浮鷹島當炮兵。陣地設在島上的最高點300米高地上。

浮鷹島,原名浮瀛山,又稱雙峰島,遠遠望去,好像一只浮在海面上的雄鷹,故而得名。全島面積約10多平方公里。島上南北兩座山最高,位于福州閩江口的要沖上,當時已經解放。

解放初,臺灣國民黨的軍艦經常在海峽巡弋、攔截、炮擊、搶劫大陸的各類運輸船只,實行封鎖政策。所以,大陸的一些運輸船只能靠著海岸線行駛,但仍不時遭到炮擊、劫持。為了保護船只的航行安全,解放軍在沿岸的一些島嶼上設立大炮陣地,開炮反擊,保持航運安全。

霞浦縣的浮鷹島正處在海岸邊的運輸線上,地理位置十分重要,能夠對臺灣國民黨的艦只形成直接火力威脅。

浮鷹島上共設有十多門大炮,全是抗戰時繳獲的日本大炮。這種炮不僅體形大,而且炮彈也特別重。一個班12人,負責一門大炮。班長是總指揮,副班長是一炮手,負責瞄準、測定方位,然后報告班長。洪瑞鳳是二炮手,負責點火發炮。班長一旦下令發炮,他即刻執行。他說,炮彈打出去時,炮聲震天動地,濃煙滾滾,整個大炮的炮身全部跳動起來,威力相當大,耳朵都快震聾了,人幾乎震昏了!班長告訴他,此時耳朵不能按住,嘴巴要張開,否則耳朵會震聾掉。

當炮兵,平時除了軍事訓練外,還要經常下山到彈藥庫扛炮彈上山。日軍的炮彈很重,一顆大約六七十斤重,必須從山下沿小路一直扛到300米高的山頂。洪雖為二炮手,但總是搶著干,常常累得大汗淋漓!

有幾次發現國民黨船只開炮追擊大陸運輸船隊,情況十分危急!發現敵情后,全班一擁而上。洪根據一炮手測定的方位,在班長的指揮下,迅速調整角度,穩準發炮,5公里射程,打得敵方軍艦接連中彈,倉惶而逃。確保了我方船只的安全,大快人心。洪因此受到班長、排長、連長的表揚,還因此榮立二等功、三等功,不久他光榮加入了中國共產黨,這是他一生中最感到自豪的事!

洪瑞鳳在浮鷹島炮兵陣地一干2年多,到1957年他復員了。根據上級的“來自哪里,回到哪里”的指示,他服從組織安排,回到了農村重新拿鋤頭務農。

1958年大躍進、人民公社化期間,政府號召全民大煉鋼鐵,他與全村社員群眾一道,上山挑木炭,到海邊挑鐵砂,參加大煉鋼鐵運動。

1960年,以黨員、復員軍人的身份,他被推選為林墩大隊大隊長(今稱村長),當時,正值三年自然災害,經濟困難時期,他帶領全大隊群眾積極發展生產,開展生產自救,發動全村社員群眾大種瓜菜,代替糧食,渡過饑荒。

1963年、1966年上半年,他又帶領全大隊群眾大搞農田建設、挖河泥、廣積肥,提高水稻畝產,又鼓勵群眾開展多種經營,生產自救,解決吃飯問題。

1966年,林墩、龍華與橋兜三村合并成立橋兜大隊,洪又被推舉為大隊支部書記。后因故受些波折。但他為人正派,堅持一個共產黨員的黨性原則。

1968—1969年,洪恢復大隊支部書記職務,當年全大隊共有農田700多畝,按上級的標準,全年必須上繳100多擔公糧及1000多擔統購糧,雷打不動,這是主要中心任務,洪當大隊支部書記,必須全力保證完成征購任務。每年春播夏收,夏播秋收冬種,他必須全力緊抓不放。既要保證國家征購,又要保證家家戶戶有口糧,有飯吃,不斷炊。

1995年,他從大隊支部書記位子上退了下來,上級給了他一次性經濟補助。前幾年,根據上級布置,解放后,凡擔任過大隊(村)長、支部書記的老同志,按工齡長短,分別給予補貼,洪瑞鳳工齡達34年,補貼最高,每月359元。上世紀50年代初參加解放軍,他是屬于志愿兵系列的,如今,政府每月又有補貼,他發自內心感激黨的關懷!感謝黨的好政策!

退休前后,他又熱心村中的文物保護工作。明嘉靖年間倭寇盤踞林墩,建立營寨,到處搶劫殺掠。禍害莆田民眾。參將戚繼光率兵夜破林墩倭寇巢穴,斬殺數千級,救出被囚民眾數千人,史稱“林墩大捷”。其后,鄉人在村內創建“戚公祠”,紀念“林墩大捷”。他每天義務到祠中管護香火,協助修繕管理之事。

林墩村明代正德年間出了一個舉人洪珠,曾在杭州西湖岳墳旁題寫了“盡忠報國”四個大楷字,后受到嘉靖皇帝賜見、褒揚,還賜予進士,官授戶部主事。當年,為了答謝老師的栽培之恩,洪珠在村中特地造了一座“尊師坊”,表達對老師的感激之情。

這座土木坊歷經500多年,嚴重損壞,洪看在眼中,慨然捐金為倡,發起重修明代石坊,村人一致響應。如今,又彩畫又題字,古坊煥然一新。他仍樂此不疲,把保護文物古跡作為己任。

一個老軍人、老黨員時時處處做好事,幾十年不變,保持當年的老本色。十分難得!