□劉愛紅

明朝嘉靖年間興化倭寇之亂是吾莆幾百年來的創傷。尤其是嘉靖四十一年(1562)十一月二十九日倭寇攻陷興化府城,給興化人民帶來了深重的災難。四百多年來,老百姓們年年以過“五日歲”、貼白額春聯等形式紀念寇仇。

奚世亮是陷城之難中興化攝府事的同知。據史料記載:陷城之難時,奚世亮來興化任同知才一個月多,倭寇圍莆田城,分守參政翁時器誤信倭諜扮“天兵”,竟“開門揖盜”,遂致城陷。分守翁時器參政畢高通判李邦光悉縋城宵遁。同知奚世亮彼時職掌一城黎庶安危,陷城時,他奮勇抵抗,在城內西南角與倭巷戰,身受重創,為守土而殉節。奚公為賊所殺,賊占領府城至第二年的二月始敗。福建巡撫游震得以去年十一月倭寇攻陷興化府狀聞。嘉靖皇帝追封奚世亮為右參議;蔭一子(繼承爵位)入監讀書。

奚世亮以抗倭殉國,其全家婦孺,都投井而死。莆之郡人憫之,于亂尸中尋覓得到世亮之尸,葬于府署的后園之隙地,坯土巍巍然!距此墓僅數十步,有一口廢井,即奚同知眷屬埋骨之處。當時一同死難者尚有縣丞葉闌、縣學訓導盧堯佐,尤為可敬!莆之郡人遂倡建奚世亮祠于府署后園之隙地,由吳國倫撰《奚大夫碑記》,刻石以志。

奚世亮不僅是抗倭英烈,也是清官廉吏。史料有載,奚世亮(1515-1562)明武宗正德十年十一月二十六日生,字仲明,別號默齋,湖廣黃州衛人,官籍,黃州府學生。行五,嘉靖二十六年(1547)進士,擢丁未科李春芳榜進士,與后為名相的張居正同為二甲進土。授南京戶部主事,榷稅以廉稱。歷郎中,改刑部,出為思南知府,左遷高郵州同知,遷延平府同知,攝興化知府。倭寇攻城,拒守月余,城破死。

城破奚家在莆者闔門殉難,何其悲壯!奚世亮之殤既是國難,又是家仇。

清代邑人林瀚撰《吊奚太守》詩云:“兩朝百太守,千古一孤墳。碧血猶新草,靈旗空暮云。大仇日出國,快事戚家軍。寂寞誰封樹,啼鴉不恐聞。”

民國邑人宋仁陶撰《奚公墳》曰:“奚公埋骨處,無地覓殘碑。寇迫之官日,城傾盡節時。荒墳迷宿草,廢圃乘離支。收復南塘事,九原知不知?”

憑吊是為了紀念一種風骨,一種擔當,一種不屈不撓抵御外侮的精神脊梁。而今奚公埋骨處已蹤跡難覓。無殘碑,無枯井無荒土。文物是不可再生的文化資源,保護文物的意義在于傳承、教化,寓教于物,振奮精神。筆者曾數次聽文人談起奚世亮墓被拆毀的遺憾。城廂區此次采風,黃國華老師又重提奚世亮英烈事跡及無文物憑吊之憾事。

奚世亮墓位于今文獻步行街廣場,明代興化府署所在,20世紀舊城改造前的公共體育場北大門內東偏,即原城關稅務所辦公樓后。奚太守殉難后,在西門內建奚公祠,民國時廢;清興化府署內舊藏軍器中亦建有“忠節祠”祀之,民國2年(1913)廢。21世紀初,因舊城改造,奚世亮墓隨同公共體育場一起被拆毀。說事者嘆,奚世亮來興化守土,與城同亡,未曾享秋菊寒泉的進獻,連身后留下的一抔黃土,今掘之而無移葬,何談愛國愛鄉教育?實乃“邦人之羞”也。

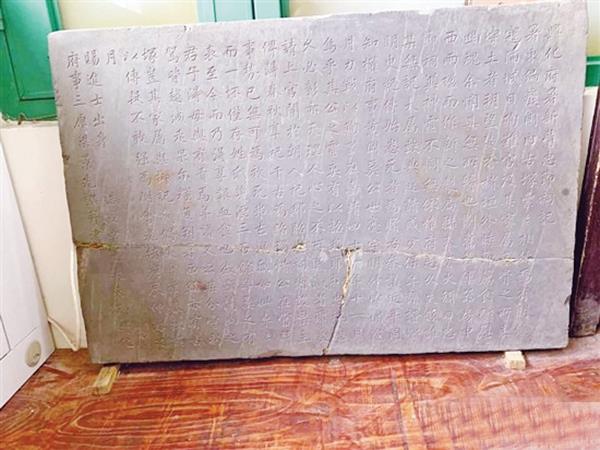

所幸的是陳春陽、劉福鑄發現一塊紀念碑文,撰文《“興化府署新葺忠節祠記”碑銘發現記》,述碑文內容為光緒六年(1880)興化府知府梁景先,為明嘉靖年間守城殉難的福建延平府同知,委署興化府印奚世亮及興化府訓導莆田東陽村人盧堯佐新葺忠節祠的記載。此碑(如圖)有一定歷史價值和文物價值。

(部分資料參考肖亞生《興化古城尋蹤》)