□朱合浦

廈門南普陀之所以聞名遐邇,除了因為它是歷史悠久的閩南古剎之外,還因為它擁有全國佛教寺廟獨一無二的四塊“乾隆皇帝御制碑”。

這四塊御制碑在廈門歷史上意義重大,因此廈門博物館在“歷史陳列”中予以復制展示。然而據我觀察,一般觀眾和我們的講解員往往忽略了這四塊御制碑所隱藏的一個“媽祖經典故事”。

這只能由我來補敘了。

不過我仍然得先說說四塊御制碑的來歷,然后導入正題。

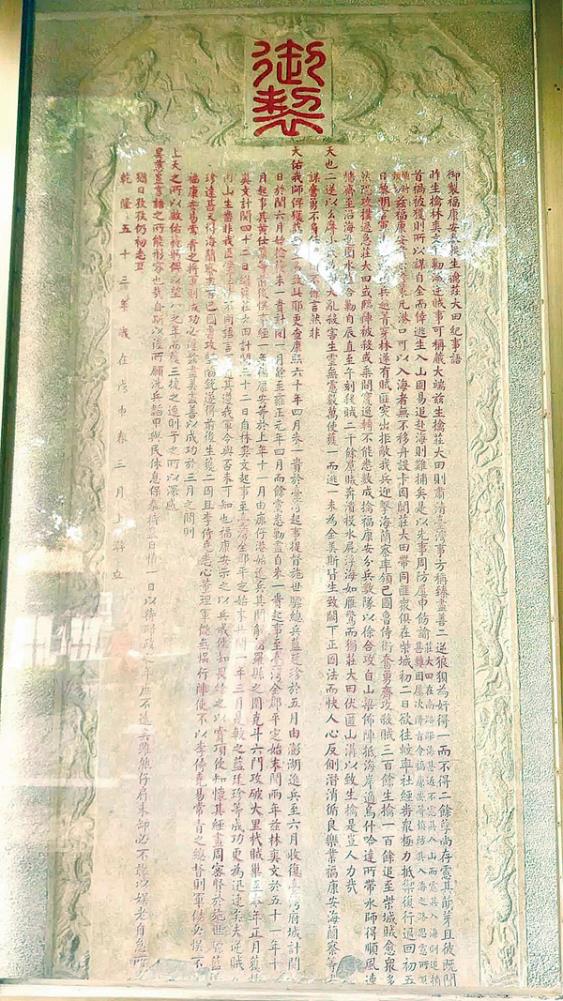

此套御制碑立于清乾隆五十三年(1788),分別為《御制剿滅臺灣逆賊生擒林爽文紀事語》《御制平定臺灣告成熱河文廟碑文》《御制平定臺灣二十功臣像贊序》《御制福康安奏報生擒莊大田紀事語》等四塊八段。每塊碑高3米,寬1.28米,厚0.12米,四邊浮雕九龍紋飾,碑額勒刻篆書“御制”二字。銘文共計6600多字,大部分字跡完整清晰,滿、漢文字對照,正面漢字楷書,背面滿文,書法規正端麗,圓潤豐滿,為清乾隆皇帝親自撰寫。南普陀對皇帝敕旨賜建的碑文,都特雕神赑馱載;并建四座御碑亭護頂,四座碑亭重檐飛脊,葫蘆結頂,黃色琉璃瓦,亭頂不設橫梁支柱,斗拱榫卯建造成穹隆形無梁藻井,據說此乃全國寺院獨有。

御制碑記述平定臺灣林爽文起義之事。乾隆五十一年(1786),天地會首領林爽文、莊大田等在臺灣彰化、鳳山地區率領民眾舉行大規模的反清起義。短短幾個月,起義軍連續攻破臺灣北部眾多城池,成為臺灣歷史上規模最大的起義。清政府先派福建總督常青帶兵赴臺征剿,沒想到勞而無功;清政府隨之改派陜甘總督福康安為欽差大臣,選調諸省官兵,赴廈門渡海入臺鎮壓起義軍。不久,莊大田負傷被俘,就地斬首。次年正月初五日林爽文被俘,押往北京后被凌遲處死。此事件被列為乾隆的十全武功之一,并叫宮廷畫匠將這個事件作畫記錄。

此碑共有三套:一套在臺南赤嵌樓,一套在南普陀,一套在熱河文廟。南普陀御碑亭落成時,全島文武官員和各界萬余人,齊集于寺前,舉行極為隆重的祭碑揭幕儀式。景峰和尚也相應舉辦水陸大法會,超度平臺陣亡將士。

接下來我要說說乾隆御制碑中提到的一件重大事情:福康安在指揮數萬大軍渡海赴臺途中得到媽祖默佑。

在《御制平定臺灣告成熱河文廟碑文》中乾隆一直念叨:“上蒼默佑,海神助順。”在《御制剿滅臺灣逆賊生擒林爽文紀事語》中乾隆說:“福康安等至大擔門,開舟阻風,風略定而啟行;又以風遮至崇武澳,不能進,是又遲矣。然而候風之際,后調之兵畢至,風平浪靜,一日千里,齊至鹿仔港,是仍未遲也。”總之一句話:是媽祖默佑,順風順水,才使平定臺灣大功告成!

乾隆這段文字還可以用福康安事后命僚屬德明額為鹿港天后宮立碑的另一段文字來注釋。

原來,乾隆皇帝在平息事件全過程中都對發揮媽祖助威之功能極為重視,諄諄告誡常青、福康安等要敬重天后神明,興修廟宇,虔誠祭祀。而臣下也屢屢上報媽祖“顯神贊順”的靈應事跡。德明額在鹿港天后宮碑記中寫道:“乾隆五十一年冬,逆匪林爽文作亂,滋蔓鴟張,我皇上特命協辦大學士嘉勇公福康安為將軍,統率巴圖魯侍衛數百員,勁旅十余萬,于五十二年十月杪由崇武放洋。時際北風盛發,洪波浩涌,三軍連檣數百艘,漫海東來,一日齊登鹿仔港口岸。繼而糧餉、軍裝,紛馳文報,舳艫羅織,均保無虞。維時嘉義一帶,匪徒猖獗,突聞貔貅數萬,錙重千艘如期并集,群丑寒心,知有神助。故軍威大振,所向披靡,克日擒渠毀巢,收復全臺。雖曰將士用命,凡此亦皆仰賴天后昭昭有赫,護國庇民之功,威靈顯著者也。”

兩段文字說的是同一件事,即清政府平叛得到了天后默佑。

此外,福康安本人也有一份奏折,說的是官兵奏凱內渡中得到媽祖護佑的事:“凱旋官兵渡洋,內福州駐防一起官兵,在鹿仔港更換大船,候風放洋。有領催蘇楞額等乘坐哨船,已至港口,未上大船,陡起風暴,漂至大洋,正在危險,忽有異鳥飛集船頭,船戶等謂得神佑,必可無虞。”

與福康安奏折相呼應的是張均《顯應記》中,繪聲繪色地敘述他親歷的舟師從臺灣內渡時蒙媽祖庇救的神跡奇事:國朝乾隆丙午,臺灣林爽文作亂,均奉委隨福公相東渡,生擒逆賊。丁未五月,凱旋內渡,舟行四日,時將晚,已望見大旦門矣。舟子曰:“日將夕,未可入口,請寄碇,明早再進。”公相云:“已望見廈門,尚欲在海中漂蕩一夜耶?”下令進口。其時已近黃昏,清風徐來,舟乃旁行。頃刻,晦暗不知所向,舟人大恐,乃下二碇,舟竟不停,舉船皆惶懼。正在危急間,舟子忽喜曰:“前有火光,媽祖來也!”眾前望,隱約之間,如有人坐小舟中,以火刀擊石,碎火四出。舟子曰:“速轉舵向火行。”一瞬息而舟已進口矣。自古渡臺未有夜進大旦門者,蓋門邊多石,夜行難以趨避故耳。公相大悅,即時登岸,次晨赴天后宮進香,許愿在京師蓋媽祖廟云。

于是乾隆皇帝根據福康安的奏折,以及他自己聽到的媽祖默佑平定臺灣的神跡,決定“著于天后舊有封號上加增‘顯神贊順’四字,用答神庥而隆妥侑”。也就是說,加上這四個字后,此時媽祖的封號為:護國庇民、妙靈昭應、宏仁普濟、福佑群生、誠感咸孚、顯神贊順天后,共24字。

而因媽祖默佑而獲平臺功勞的福康安果然兌現在廈門天后宮進香謝恩時的承諾,回京后即將自己的家廟捐作天后宮,此即后來香火鼎盛的“北京天后宮”。惜該宮后遭難而廢圮!據報載,前些年還有北京文史工作者在其舊址發現多塊石碑殘件。