□黃勁

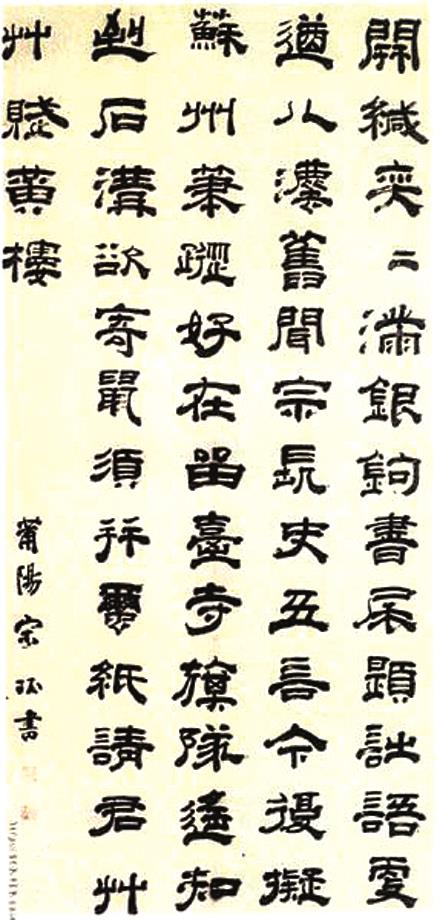

圖1 宋玨《隸書七言律詩軸》縱132.5厘米,橫63.5厘米,共5行,61字,北京故宮博物館藏。

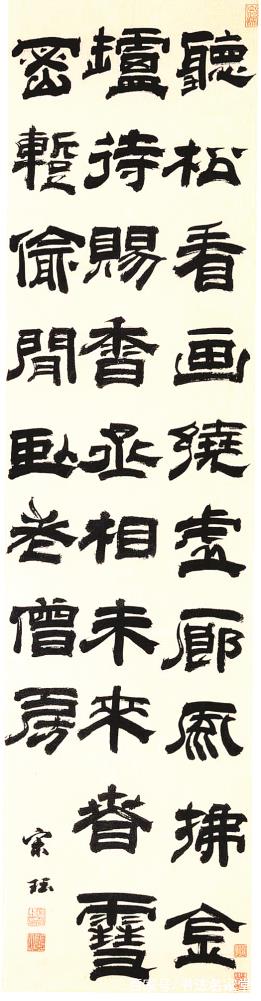

圖2 宋玨《隸書聽松看畫七絕詩軸》紙本隸書,縱122.5厘米,橫30.7厘米,南京博物院藏。

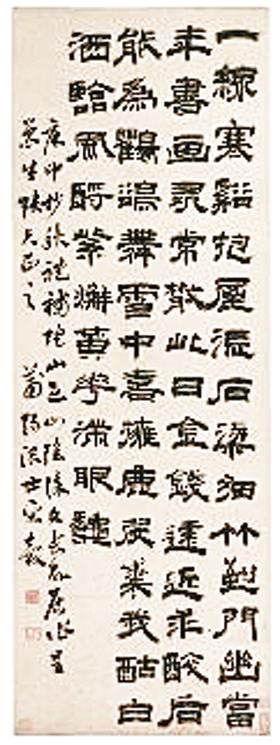

圖3 宋玨《隸書過徐文長故居詩軸》,隸書,章草落款,縱138厘米,橫49厘米,共6行,86字,廣東省博物館藏。

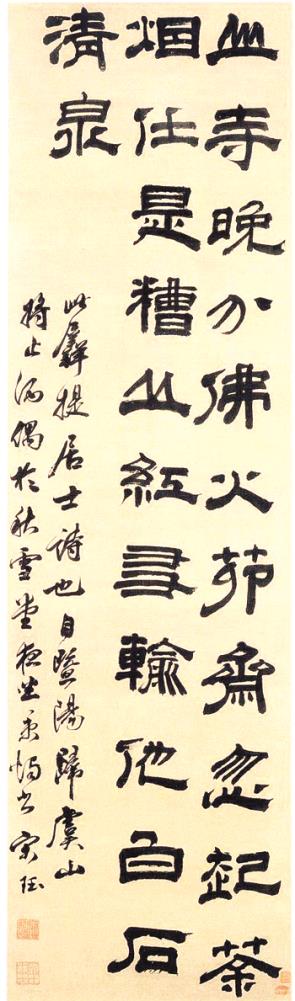

圖4 宋玨《隸書羼提居士詩軸》絹本 縱170厘米,橫48厘米 天津市藝術博物館藏。

宋玨(1576-1632),一名瑴,字比玉,號浪道人、荔支子,福建莆田人,工詩、善書畫,且豪于飲,每酒以斗計。周亮工《閩小記·印人傳》曰:“莆田宋比玉者,善八分書,有聲吳越間,后人競效之;至用于圖書,古無是也。”宋玨長于書法,章、行、草、隸俱佳,八分行草,尤為瘦勁有神,下筆往往別開生面,醉后揮毫,更增妙趣。另據(jù)浙江著名文史家周春(字芚兮)《論印詩》云:“聞說莆田宋比玉,創(chuàng)將漢隸入圖書。愛奇竟道翻新樣,古法終嫌盡掃除。”故《辭海》載:“宋玨擅八分書,曾以八分入印,后繼者有吳晉等。”可見,宋玨精于書篆藝術,有“八分書”獨特之處,無法而法,乃為大法。

一、宋玨隸書

隸書產(chǎn)生于戰(zhàn)國,興盛于漢,是中國文字和書體演變、發(fā)展進程中一大變化,從秦末漢初開始,民間為了便于書寫,在字形結(jié)構改革上取較篆書簡易的隸書體。

在明代金石學及復古思潮的書風背景下,宋玨隸、行、草、楷諸體皆精,尤其漢隸作品時受世人的贊賞,在明清書法史上影響深遠。錢謙益《列朝詩集》謂:“玨善八分書,規(guī)模《夏承碑》,蒼老雄健,骨法斬然。”宋玨的隸書從漢代《夏承碑》入手(《夏承碑》于宋代元祐中出土后被毀)。如朱建新《金石學》所言“奇古英爽,無如夏承”。漢靈帝建寧三年(170)的《夏承碑》有波磔、而字畫結(jié)體頗多夾雜篆書,屬華美風韻而非樸拙者。

作為晚明書壇上以漢碑進行隸書創(chuàng)作的先行者,宋玨隸書作品形式多樣、載體豐富。

1.故宮博物院藏《隸書七律詩軸》(圖1)

2000年12月26日,由中國文學藝術界聯(lián)合會、故宮博物院、中國書法家協(xié)會主辦,中國書法雜志社承辦的《千年書法大展》,在北京中國美術館及故宮博物院隆重開幕。這是有史以來規(guī)模最大、涵蓋最廣和影響最大的一次書法盛會,是對千年書法歷史性成就的回顧,也是中國傳統(tǒng)文化精神的輝煌展示,可稱新千年到來之際的“墨海聚珍,曠世大典。”其中宋玨的《隸書七言律詩軸》珍列于中國美術館展廳,其走筆氣勢磅礴,古樸雄健、骨格嶄然,不愧為精品佳作,引起參觀者的廣泛關注與稱贊。

【按】宋玨《隸書七言律詩軸》釋文:開緘奕奕滿銀鉤,書尾題詩語更遒。八法舊聞宗長史,五言今復擬蘇州。筆縱好在留臺寺,旗隊遙知到石溝。欲寄鼠須并蠒紙,請君草草賦黃樓。款署:“莆陽宋玨書”,鈐印:“宋玨之印”“比玉父”二方。

2.宋玨《隸書聽松看畫七絕詩軸》(圖2)

【按】釋文:聽松看畫繞虛廊,風拂金爐待賜香。丞相未來春雪密,暫偷閑臥老僧房。署款:“宋玨”。鈐“宋玨之印”白文印,“比玉父”白文印。

3.廣東省博物館藏《隸書過徐文長故居詩軸》(圖3)

【按】釋文:“一線寒溪抱屋流,石梁細竹到門幽。當年書畫尋常散,此日金錢遠近求。醉后能為鷚鵒舞,雪中喜擁鹿皮裘。我酤白酒臨風醇,紫懈黃華滿眼秋。”詩后用行書署款:“庚申杪秋,禮補陀山過山陰徐文長故居,作呈魯生張兄正之。莆陽浪士宋瑴。”“宋玨之印”白文印,“字比玉”朱文印,后有鈐收藏印有:“了庵藏過”“千卷樓主人審定”“東山吳書樵所藏書畫印”三方。

此作學《夏承碑》,將字形拉長、上下開展,通篇看來“字皆真正”,精密而秀麗,有楷書結(jié)體的效果,打破常人對隸書扁式的思維定式。

4.天津市藝術博物館藏《隸書羼提居士詩軸》(圖4)

【按】釋文:山寺晚分佛火,茅齋忽起荼煙。任是糟丘紅友,輸他白石清泉。款署:此羼提居士詩也,自暨陽歸虞山將止酒,偶於秋雪堂夜坐,秉燭書。宋玨。鈐“宋玨之印”白文印,“宋比玉”朱文印。

《中國古代書法家辭典》收入宋玨的隸書《羼提居士詩》《七言律詩》兩幅中堂。《隸書羼提居士詩軸》蒼老雄健、骨法斬然,取法漢《夏承碑》,該作整體使人感覺寬宏舒朗、方正飄逸。行筆沉著穩(wěn)健,收筆含蓄,結(jié)體欹側(cè)反正,力求字勢平穩(wěn),是一幅隸書佳作。

5.湖南省博物館藏《隸書七律詩軸》

湖南省博物館收藏的宋玨《隸書七律詩軸》,綾本,縱178厘米,橫37厘米。該《七律詩》字形方整,結(jié)體端嚴,運筆提按、藏露有度,古意盎然,深得漢隸之法。從整體看受漢《夏承碑》的影響,顯示出作者對古文字體的刻意追求。但在筆畫姿態(tài)上有些變化,如波勢上挑不如漢《夏承碑》穩(wěn)重,顯得比較飄逸。

另有《吳越所見書畫錄》記載的《又宋比玉隸書立軸》,古紙本,高約111厘米(三尺三寸一分),闊約28.7厘米(八寸六分)。字大寸許、四行。“人生南北如岐路,世事悠悠等風絮。造化小兒無定據(jù),翻來覆去眼見多。如許伊周勛業(yè),何須慕?不學淵明便歸去,流行坎止隨所寓。玉堂金馬、竹籬茆舍,總是無心處。款署:“宋玨書”。鈐“老比”,“宋瑴之印”,“字比玉”印。

宋玨旅居金陵時,茅元儀著《武備志》,明神宗稱其“該博”,元儀即顏其堂曰“該博”,請書其堂額“該博堂”,宋比玉作八分書,字大三尺多,為其生平得意之筆。周亮工《書影》記載:“茅元儀《武備志》成,曾經(jīng)神宗乙夜之覽,天語稱其該博。元儀即顏其堂曰該博,宋比玉擘窠作八分書,廣三尺許,為比玉生平得意筆。堂在秣陵武定橋側(cè),予幼時見之,今額不知所在矣。”

此外,故宮博物院收藏的宋玨隸書風賦冊,隸書,31.5×60.5厘米×7,紙本,“宋玨”白文印,“比玉”朱文印。在此作中,他擺脫唐隸及臺閣體的束縛,重新回歸向漢隸傳統(tǒng)的學習,保存一脈純正的漢隸氣息,與時人相比,開辟出相較有個人風格的新道路。程嘉燧《書牘》中載:“仆久絕筆不作詩,雖強涂抹應酬,亦多惡道,惟旁詢博訪諸好事家造墨之法,已自造得數(shù)百丸,售之可以資生,藏之可以傳后,正欲乞兄古篆、八分,小書為制銘贊之類鐫勒印式,與松圓墨共垂遠耳。”此書信提出包括書法在內(nèi)的一切有價值的藝術作品必然是作者的精神所寄,要使個人作品得以長久地流傳,就必須具有一絲不茍的創(chuàng)作態(tài)度和不肯雷同的創(chuàng)新思想。正如《蘭陔詩話》:“次道工書法,名亞于比玉。……吾莆宋比玉善八分書,有聲吳越間,人競效之,號“莆田派”。惟迂公最稱入室,又善畫山水,頗似董北苑。詩亦清色,全集尚未雕板,其子孫秘不見示,僅得一絕。”

宋玨不僅偏愛隸書,更是從根本上指正隸書取法的方向性。直至流派紛呈的清初隸書復興,南京鄭簠以蕭散飄逸的八分書體開創(chuàng)清代隸書的新局面,從淺習宋玨到深究漢碑的轉(zhuǎn)變過程,印證書學上“隸法宗漢”及“師心不師跡”原則的正確性,正如《隸法瑣言》載鄭簠“初從時人宋比玉,見奇而悅之,學二十年,日就支離,去古漸遠,深悔從前不求原本,乃學漢碑,始知樸而自古,拙而自奇。沉酣其中者三十余年,溯流窮源,久而久之,自得真古拙,趨奇怪之妙。”鄭簠以草法入隸,受宋玨“八分書”影響的基礎上研究漢碑,形成清隸的典型風格,為清代隸書的振興奠定了良好的基礎。

總之,宋玨的書法藝術,隸書為第一。主要取法漢《夏承碑》,亦得益唐隸肥筆派的影響,兩特色構成宋玨強調(diào)運筆的豐滿沉厚、輕重緩急,點畫婀娜跳宕、粗細變化,行筆利落果敢和墨色枯濕相間,造就其“八分書”文字結(jié)體的舒展緊湊之主要風格,顯現(xiàn)出以前書體所難以達到的豐富多彩之裝飾效果。正如包世臣在《藝舟雙楫》中謂其“八分及榜書能品上”。