□文/王元鳳 圖/曾炳麟

我國四大傳統節日之一的端午節即將來臨,這一民俗大節集祈福辟邪、歡慶娛樂和飲食體驗為一體,是中華民族影響最大、覆蓋面最廣的民間習俗之一。而莆田靈川東汾五帝祖廟每年展演的端午節大戲——閩臺送王船習俗也總是按時開演,精彩絕倫,節味濃郁。這一習俗,沿襲至今,已有數百年的歷史,獨具特色,膾灸人口,是海峽兩岸送王船活動的重要組成部分,2009年4月25日,被列為福建省非物質文化遺產名錄。

端午節當日,前來觀看送王船習俗的村民們從四面八方云集在東汾五帝祖廟內外,摩肩接踵,歡呼雀躍,熱鬧非凡,猶如歡慶自己的狂歡節一般。這一天,廟內披紅掛綠,燈火通明,香煙氤氳;廟埕上笙歌悠揚,鞭炮聲、鑼鼓聲響成一片,好一派節日喜慶景象。

最為群眾喜聞樂見的是送王船習俗,這也是端午節期間最大的看點。該習俗包括五個部分:糊船、祭船、點眼、請圣、化船。

糊船,即用紙扎糊一艘巨型龍舟和20多只小型的鳳船。

通常在農歷四月初一,紙扎師傅便開始用杉木、竹子綁扎龍舟和鳳船的骨架,再以白紙作底色,用五顏六色的油光紙裁剪裱糊。龍舟長2丈8尺,高6尺5寸,寬7尺,桅高2丈4尺,龍舟兩側描畫著色彩明快的魚蝦蟹及水浪紋飾。龍舟上,姿態夸張、雄健有力的水手,栩栩如生;四個皂隸,面目猙獰,大有見惡便拿之勢;吹鼓樓、戲棚、廟宇,搭貼精巧,造型逼真;還有仿那廟里的五帝和十將等神像,形態各異,惟妙惟肖;尤其是站在船首的那兩尊蘇爺,神情詼諧,活潑可愛,其頭部在微風吹拂下,還能前俯后仰,酷似活人,令人稱奇。整艘龍舟,外型酷似真舟,體積龐大,做工精細,巧奪天工。

祭船。即謝船戶主帶領家族成年男女祭拜龍舟。下午三時半,巨型龍舟由十名壯漢從五帝廟的前殿右邊抬到前殿中央。四時,十多位謝船家族女青年,身穿紅衣黑褲,肩挑十個盤的供品,從五帝祖廟山門口魚貫進入廟埕,到達頂埕,然后將琳瑯滿目的供品排放在十多只八仙桌上。緊接著,七位法師上場,其中一位領班執劍,其余六人手拿銅質敲擊器,在古樸典雅的鼓樂聲中,設壇誦經。他們時而低聲誦念,時而高聲吟唱,時而繞桌表演。領班者或舉劍在空中畫符,或向空中噴一口水灑凈,或向空中撒出紙錢。站在頂埕南邊的四位鄉老和二十多位謝船家族代表,面向正極殿,在領班法師指點下,頻頻虔誠跪拜,心中默默祈求五帝賜福。最后法師拋撒福餅,觀眾紛紛爭拾。至此,祭船儀式在神秘、活躍氣氛中結束。

點眼。下午五時,七位法師在頂埕供桌前開始做道場。他們在鼓樂齊鳴聲中,念經禱告,穿梭跑場。在神秘而熱烈的氣氛中,只見一位法師抱著一只大公雞,領班法師右手執寶劍,左手端瓷碟,在雞冠上取血,然后二位法師用毛筆蘸著雞血,莊重而虔誠地分別給龍舟、鳳船及神像點眼。龍舟又高又長,點眼時手臂不夠長,無法觸及。這時聰明的法師就想出一個巧辦法,把毛筆綁在一支兩米長的竹枝上,增加了長度,順利點眼。點眼的順序是從船首到船尾,從船外到船內。令人稱奇的是船首高處那尊蘇爺,點眼后頭會活動,栩栩如生。船上廟宇中的五帝,點眼后好像有了靈性,正在指揮十將和水手駕御龍舟和鳳船,駛向大海,驅瘟去邪,保佑信眾平安。

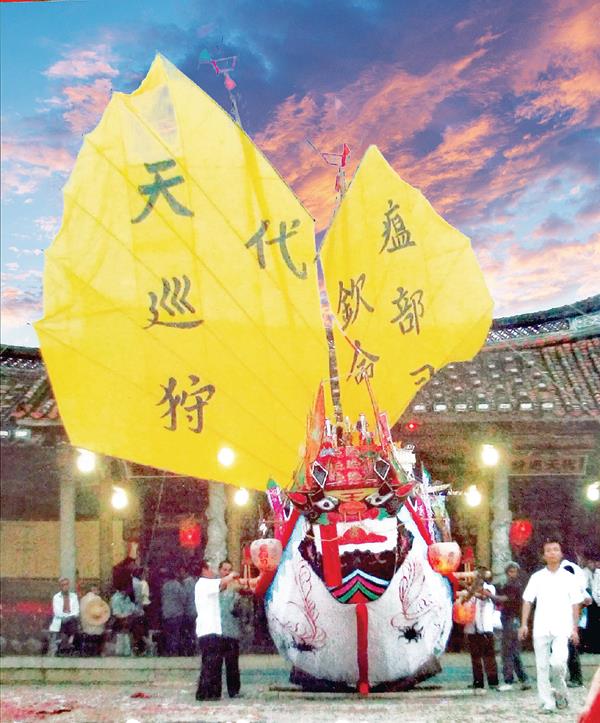

請圣。即恭請神靈上船。下午六時許,龍舟由前殿中央移到頂埕中央,并豎起雙桅,掛起雙帆。龍舟左右搖擺,桅頂的旗幡也迎風飄拂。遠遠望去,龍舟就像乘風破浪前進一般。此時,一位法師雙手托著一只小鳳船,不斷穿梭搖擺行進,另一位紙扎師則手舉火把引航,并不時往火把上撒拋松香粉,使之騰起一陣陣耀眼奪目的火花,激起觀眾連連喝彩。喧天的鑼鼓聲和觀眾的喝彩聲,響成一片,氣氛十分濃烈。就這樣,法師在廟堂與龍舟之間,往返穿梭了四十二次之多,把五帝等神靈恭請上了龍舟。

化船。晚上八時左右,整個送王船習俗達到了高潮。前殿中央的執事分列兩旁,神情肅穆,并高聲吆喝著,大鑼開道,長號轟鳴,銃槍齊放,焰花騰空。在驚天動地聲中,八名壯漢迅速地將龍舟抬到大埕的貢銀堆上,點火焚化。頓時,熊熊的烈焰沖天而起,場面極其壯觀,方圓二三十里內都能看得見。正所謂“借問瘟君欲何往,紙船明燭照天燒”!場上的人們也齊聲歡呼,一片癡狂!緊接著20多只鳳船也被一一送入火堆焚化。至此,長達四個多小時的閩臺送王船習俗宣告結束。

轟轟烈烈的東汾五帝祖廟閩臺送王船習俗,已成為東汾村村民端午節特有而又雄壯的篇章,它寄寓著百姓禳災避禍、祈求平安吉祥的美好愿望,豐富了群眾的精神文化生活,又很好地傳承和弘揚了傳統文化,閃耀古今,盛行不衰。