本報訊 5月15日,正值周日,細雨蒙蒙,仍有不少游客來到涵江區白沙鎮革命老區澳東村瞻仰閩中革命舊址,云蒸霧繞中,感受被青山綠水環繞的鄉村田園風光。

在澳東村新建成的入黨誓詞展館里,一家央企正在開展“銘記奮斗歷程 賡續紅色血脈”企業團建暨革命傳統教育活動,50人團的隊伍攜老帶幼地在聽導游講述生動的革命故事。

“這些就是以前打仗時留下來的,沒有先輩的浴血奮斗,就不會有現在幸福的生活。”隊伍中的吳錦洙女士對正在讀一年級的懵懂女兒解釋道。

坐落在涵江區白沙鎮的澳東村是福建省愛國主義教育基地。它見證了閩中第一批農村黨支部、第一支工農紅軍游擊隊的誕生,紅色資源豐富,現有中國工農紅軍207團陳列館、下茹山儲糧庫舊址、澳柄宮、澳柄橋等紅色革命舊址,澳柄宮、澳柄橋為福建省第七批文物保護單位。今年4月,澳東村光榮入選“全國第三批紅色美麗鄉村建設試點村”名單。

據澳東村黨支部書記兼村委會主任許新華介紹,每個月該村都會迎來很多像這樣的單位團建或是學校研學的隊伍。村里和旅游公司合作打造了“重走紅軍路研學活動”,將紅色資源轉化成具有實用性的體驗路線,寓教于游。引導廣大游客進一步學黨史、知黨情、感恩黨,走好新時代的長征路。

如今頗受歡迎的紅色革命老區村,曾經卻是名不見經傳的山區小村莊,環境治理力度不足,生產模式落后,資源利用率低下。總人口2216人,常住人口卻只有300多人,年輕人大多外出創業。

“讓外面的年輕人回來,在家門口就有創業的機會,是我奮斗的目標。”這是澳東村黨支部書記兼村委會主任許新華2015年剛上任時在一次村委會工作會議上的講話。在許新華接手澳東村時,村里負債4萬多元。

面對落后的小村莊,澳東村決心利用好村子里的寶貴資源,以深厚的紅色資源為核心打造一條屬于澳東村自己的鄉村振興新路子。

白沙鎮黨委書記鄭建烘表示,這六年來,市、區、鎮、村多層級黨政領導班子都在積極探索澳東村發展新模式,“希望能合力做強‘紅色品牌’‘綠色生態’‘特色研學’的文章,強力打造多元融合的‘紅色美麗村莊’,使澳東村走出一條革命老區特色發展、綠色崛起、鄉村振興的新路子。”

利用已有的深厚紅色文化打造紅色品牌。筆者了解到,為建設紅軍207團陳列館,村干部們深入到村民家中搶救性保護革命文物,記錄革命文物所承載的紅色故事。因村里留下的資料不多,澳東村在查詢省市檔案館資料的同時,采取請革命“五老”講述革命故事和請親歷者撰寫回憶錄相結合的方式,不斷深挖埋藏在這個老區村過往里的崢嶸歲月。

“今年六七月,我們計劃將陳列館重新布館裝修。新的陳列館將采取真人與機器并用的講解方式,體驗型設施較多,以可觀賞可觸摸的方式提高參觀者興致。”許新華興奮地說道。

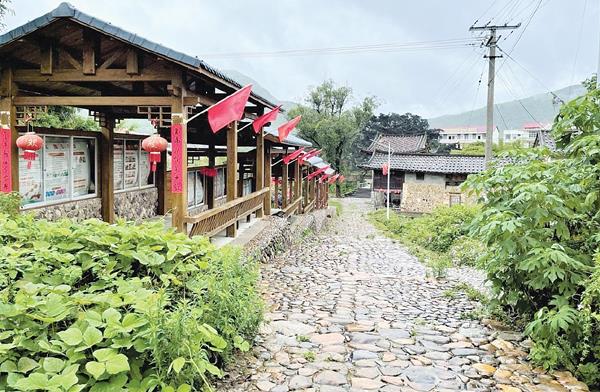

除了擁有紅色資源外,澳柄橋、驛棧、驛道等古色資源同樣突出。2017年起,澳柄村對部分古驛道進行修復,搭建了文化長廊,對驛道進行修舊如舊,為古色添新貌,讓澳東景色更迷人。

綠樹環抱,小橋流水,白鷺齊飛。藏在白沙鎮瑞云山里的澳東村還保留著古早的模樣,清澈的東泉溪就流經中國工農紅軍207團駐地舊址的澳柄宮。

“村里喝的水都是山泉水,水質非常好,泡出來的茶也特別香。”古驛道上,“澳柄古驛棧”的主人陳玉森在為前來開展紅色公益活動的莆田學院師生們斟茶時說道。好水,好茶,贏得師生們嘖嘖稱贊。

古驛棧是座兩層老屋,運用了土、木、石三種建筑原料,一面鵝卵石外墻韻味十足,木結構房屋古樸厚重。陳玉森說,幾百年前,古驛棧就因做食宿的客棧生意而遠近聞名。

已近古稀的陳玉森每天都坐在家門口為過往路人提供免費茶水,據他介紹,家門口這條石板路曾是條茶馬古道,為過路人提供免費茶水的傳統到他這已經是第四代了。

古驛棧的墻上擺放了幾本黨史和習近平總書記的系列采訪實錄,陳玉森說原本有更多,都被村民們拿走借閱了。

古時的茶馬道早已沒了喧囂的痕跡,取而代之的是紅色文化長廊和綠意盎然的石徑小路。

“綠色”和“古色”是澳東村的代名詞。據許新華介紹,澳東村正在和村民洽談發展生態旅游,并邀請莆田學院旅游規劃與發展研究所的專家共同規劃澳東村旅游發展方案,打造集紅色、綠色、古色為一體的旅游康養勝地。

疫情之下,出不了遠門,約上三兩好友前往城郊曠地進行戶外露營成為當下最火的潮流。而即將規劃的生態旅游方案也為澳東村民提供了做民宿和露營業務的好機會。

“節假日場地基本都被預定完了。”村里的“遇見花休閑營地”老板林慶軍說道。今年35歲的他依托紅色資源,租用東泉溪邊的土地建設了一個集游玩、飲食、住宿為一體的露天營地。

“村里采用入股的方式大力支持他在家門口創業。因為我們相信,‘能在自家里做灶臺’是農村人最質樸的心愿。”許新華說,發展的最終目標是讓村民有獲得感和幸福感。

革命老區是紅色事業的時代符號,是中國人民選擇中國共產黨的歷史見證。6年過去,澳東村始終秉承“綠水青山就是金山銀山”的理念,依托紅軍207團舊址的紅色資源優勢,在保護原始生態環境的前提下,大力開發“紅色+綠色+古色”旅游資源、積極發展休閑觀光農業、促進農民增收。使得原來貧窮落后的小山村一躍成為了游客休閑旅游的網紅打卡地,也讓這個歷史悠久的老區村蛻變成了國家級的紅色美麗鄉村。 (蔡煒琳 阮榕)