□郭清鋒

黃文蘭先生伉儷參加華僑職業中學“文蘭獎”頒獎典禮

黃文蘭先生在故鄉石庭接受莆田縣政府的頒獎

左起:李文正、蔡文煥、黃文麟、黃文蘭

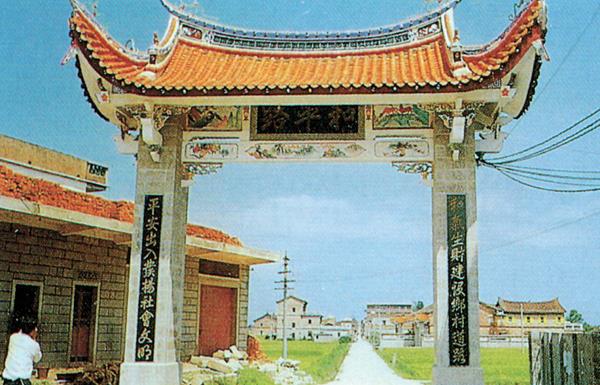

石庭與西劉之間和平路

不僅如此,從1985年5月石庭中學新校董事會成立到1989年,這五年時間里,黃文蘭每年都要安排二至三次回石庭,專門解決建校遇到的許多難題,往往是一回到石庭,就和僑中的董事會成員一起忙得團團轉,他一會兒跑莆田城關,與地方政府領導和有關部門要求盡快解決批地手續問題;一會兒對學校各建筑物的設計圖紙進行反復推敲;今天忙著幫助董事會對基建項目的工程造價進行認真核算,明天又忙著安排工程隊對建筑項目進行公開投標。其認真細致的態度,哪里看出他所忙的是一所公眾的華僑中專的建設,而是比自己家蓋工廠、蓋房子還要認真負責!

由于當時國內的有些部門辦事效率并不高,本來一兩天就可以辦好的事,非要拖到一兩個月甚至更長的時間才能辦好,單單在征地方面就像拉鋸戰那樣反反復復地進行四次:第一次只有0.67公頃,第二次往后擴展0.33公頃,第三次向前0.67公頃,第四次往左右擴大0.67公頃,到最后才圈定莆田華僑職業中專的學校總面積為4公頃。校董會每當遇到麻煩時,總是請黃文蘭出面向各級政府領導要求支持。即使黃文蘭回到印尼,學校的許多事還要與他聯系。為此,黃文蘭不僅自己每年都要支付高達二、三萬元人民幣的國際長途話費,而且每年往返廈門至雅加達的上萬元飛機票,也都要自己掏腰包。

莆田華僑職業中專原校長黃瑞麟清楚地記得,在僑職新校建設的4年時間里,黃文蘭協調解決了眾多籌資、征地、建設難題,電話、飛機頻頻來往于國內和南洋之間,花費的精力不算,僅電話費、飛機票就花去30多萬元人民幣。

“他辦事的認真勁特別令人感動!”黃瑞麟舉例說,福廈路石庭段有一條通往石西橋頭外和西劉自然村的村道,1990年底,上述兩個自然村為目前這條村道投資與取名之事爭得不可開交,在眼看處理不好就會影響兩村和睦的時候,石西橋頭外的鄉親想到了遠在印尼的黃文蘭,希望他能為他們說話。黃文蘭深知此事關系重大,經過一番深思熟慮后,提出了兩村共同投資修建,并以“和平路”為道路命名的解決方案。

因為公正無私,黃文蘭的方案在兩個自然村都獲得了支持,村道很快就修好了。后來,在村道與福廈路交接處,村民們修了座牌坊,黃文蘭自己為這牌坊擬了幅對聯。上聯是:和氣生財建設鄉村道路,下聯則是:平安出入發揚社會文明。

對聯通俗易懂,只要粗通文墨就可以讀明白。黃文蘭在擬這對聯時,所要寄托的大概也是他對鄉人們的最樸素的期望。而這塊牌坊,在鄉里人看來,不僅是黃文蘭團結其他華僑共襄公益盛舉的一個見證,更是黃文蘭在家鄉聲望的一個見證。

樂捐不疲鄉情濃,真情無價潤故士。及至1989年莆田華僑職業中專順利落成并喬遷后,黃文蘭依然把心緊緊系在維護學校的合法權益不受侵犯之事上。因當時物價上漲,建筑公司與校方就建筑造價上產生糾分,導致有些校舍不能投入正常使用。這時,黃文蘭雖然身在印尼,仍把解決這個問題當作自己重要的事情來處理。他在1989年12月31日寫給董事會的信是這樣寫的:

石庭學校董事會諸位先生鈞鑒:

我返印尼,因事務繁忙,致未函候,希見諒。這次我們幾位返國,雖然時間短促,但對國內法律及物價政策都有加深的了解。

一、如莆市建營字(89)第001號第四條,寫明因建設單位的責任,造成工期拖延至1988年7月1日以后完成工作量的鋼材水泥,不予調整,根據這條,是施工單位造成工期拖延,不是我們的責任,沒有必要給他們調整或補貼。

……

這場風波后在黃文蘭先生等海外僑胞及縣委領導的協調下得以圓滿解決,新石庭僑中新校園的建成極大地促進石庭地區教育的發展。在黃文蘭先生及海外僑領的關心支持下,1990年學校根據當前社會發展的需要,開辦職業教育,開拓出一片全新的天地,學校從一所農村初級中學發展成為省級重點中等職業學校,黃文蘭可以說是居功至偉。

2001年6月,年近8旬的黃文蘭先生,因工作繁重,氣候炎熱,不幸腦溢血中風、導致半身不遂。即使是自己重病在身,急需醫治之際,他仍把自己的心緊緊地系在莆田華僑職業中專的發展之事上,經常打電話,返鄉觀察,關心學校的發展,為學校排憂解難。

2005年,鑒于學校實訓設備不敷教學所需,黃文蘭及夫人徐燕萍帶頭捐資32萬,在黃文蘭及海外僑領的踴躍捐資下,共籌得三百多萬元巨款,工程建設得以進展。

其實,好事多磨,這里頭還有一段小插曲。當學校向有關部門申請批地時,卻遇到了非常大的麻煩,其原因是:有關部門因為建設芹蘭路的需要,學校不僅要面臨拆去將近一半的面積,而且面臨著被遷移的危險,即學校建筑總面積4公頃,要劃掉1.67公頃給芹蘭路,得此消息,仍在治病中的文蘭先生當即表示:“建設芹蘭路我是支持的,但我反對沒有實地勘察和閉門造車,我拼了這條老命,也要保住這座學校,并把綜合實驗樓蓋起來!”

于是,他當即用電話與曾任江口鎮鎮長,后任莆田市委常委、常務副市長的李德金同志反映情況,并要求有關部門給予重新勘察。李德金常務副市長聽他講的有道理,就請黃文蘭直接與有關部門聯系,予以修正芹蘭路的路線。黃文蘭當即抱病持杖親自陪同有關部門進行實地勘察,并提出合理的建議,從而不僅保住了華僑職業中專學校的全部用地不受拆遷,綜合實驗樓用地也很快得到了批準,而且還騰出一塊0.67公頃面積的土地供學校以后征用。而黃文蘭這一努力,至少可為莆田華僑職業中專學校避免上千萬元人民幣的經濟損失。

赤子丹心,德惠故里。及至2005年,已經81歲高齡的黃文蘭和夫人徐燕萍在莆田華僑職業中專設立了“教獎學基金”,用于獎教獎學,已獎勵優秀教師及品學兼優學生數百名,獎勵總金額幾十萬元。為了激勵僑職師生奮發有為,黃文蘭偕夫人徐燕萍多次參加學校組織的大型“文蘭獎教獎學基金”頒獎典禮。黃文蘭和徐燕萍伉儷的親切關懷,諄諄教導,給僑職師生留下深刻的美好印象,也給僑職師生積極進取、再創佳績的精神動力,一位獲獎的女生葉靜在頒獎典禮上動情地說:“此次獲得獎學金,心里感慨萬千。我是一名農村的孩子,我的家庭沒有給予我厚實的財富,能拿到這份助學金對我來說不只是一份幫助,更是我學習動力的源泉。這不僅幫助我減輕了家庭負擔,也讓我的心里有了一個目標:要努力學習,掌握專業知識,以優異的成績報答感恩的人,回報感恩的社會。”

赤子情濃,大愛無邊。

2005年,黃文蘭考慮自身年事已高,從學校發展的大局著眼,應該舉薦一位對家鄉教育熱心且有號召力的僑賢來擔任董事長職務,在僑賢黃明輝的聯系和溝通下,諸位僑賢一致推舉與黃文蘭同樣熱心家鄉文化教育事業的印尼僑賢黃玉旗來繼任董事長。至此,黃文蘭才得以安心下來。

三

認識黃文蘭的人都知道,這位老華僑,并非億萬富翁,他當過新加坡福莆仙公會名譽主席和新加坡興安會館的名譽主席,他小時候在家鄉只念過5年私塾,他今天的事業,完全是靠他自己在海外奮斗和辛勤勞動才建立起來的。而他捐獻給家鄉公益事業的數百萬港幣,也都是靠自己平時省吃儉用積存起來的錢。

更為感人的是,這位靠自己白手起家的老華僑,對家鄉的文化教育等公益事業的建設,不但是積極帶頭,而且還親自出力參與建設,甚至把家鄉的公益事業,看作比自己在海外經營的公司還重要!

如果說黃文蘭為支持家鄉公益事業而儉樸到平時穿一雙普通皮鞋,也要直穿到鞋根塌底才肯換新鞋之事尚不足為奇,那么,他在穿衣著服上所保持的儉樸本色,確實值得一提。

一次,他的妻子徐燕萍見丈夫作為一個具有近千人工人的老板,平時所穿的那幾件舊衣服總是穿了又穿,于是她背著丈夫私下去買了一件新衣服。但黃文蘭穿上新衣沒幾天,就因為去工廠檢查工作時不留神,被機器掛破了一個洞。這件事使他心疼不已,一回家就脫下衣服請妻子縫補以備再穿。但徐燕萍認為自己丈夫作為廠老板穿縫補衣服出去會有損形象,就把縫補的衣服送給專門為丈夫開車的司機。

過了幾天,黃文蘭去工廠上班時,無意間看到自己的司機身上穿的衣服,好像與自己前幾天穿過的那件被掛破的衣服款式顏色一模一樣。他下班回家時,即向妻子提及這件事。在得知事情原委后,黃文蘭理解妻子的此番好心,但他卻為自己未能再穿上那件縫補衣服而心疼了好些天。在他眼中,這件縫補的衣服還可以再穿三、五年呢。

愿以寸草心,來報三春暉。黃文蘭一生樸實無華,為人低調,但對家鄉的公益事業,卻始終抱著一種身在海外、心系故土的情懷,非常地熱情關心,慷慨大方。這一點,在福莆仙的同鄉群中,他是絕不甘人后的。他剛到南洋時多從事粗活、體力活,受盡苦難,痛定思痛。于是,他深深地明白:無論何時何地,沒有文化,最終只能當苦工、做粗活、吃苦飯,甚至遭人歧視。于是,當他通過經商等方式發展起來時,便開始考慮如何使家鄉的下一代能得到良好的教育。故鄉就成了他寄載故園鄉愁心頭窩;故鄉的文化教育就成了他時刻牽掛、夢縈魂牽的另一份事業。

1990年的一天,盡管黃文蘭正忙于工廠的生意事,但他得知家鄉莆田來了兩個到印尼籌集創建興化大學資金的特別人物時,他當即扔掉手中正忙著的事務,親自開車到機場把那兩個鄉親接到自己家里款待。

為了確保鄉親能夠不虛此行,黃文蘭千方百計讓他們與著名銀行家李文正相識,隨之請李文正出面把興化籍的印尼恒榮銀行董事主席陳子興、印尼RGM集團總裁陳江和、印尼海外快捷銀行副董事長黃俊發以及銀行家李文濤等名流,一起邀請到李文正的力寶銀行聚會,使得這些同樣熱心于家鄉公益事業的興化籍僑領們紛紛捐贈,其捐款數額高達一千多萬港幣。

僑胞們愛國愛鄉的義舉,其情可貴,其心亦可感。他們捐贈的不僅僅是錢,更重要的是表達了身在海外的千千萬萬中華兒女的深情厚意。血濃于水,華僑的心永遠與祖國相連。當那兩個鄉親滿載而歸時,黃文蘭卻為此付出了整整十天的寶貴時間全程陪同募捐。而在這十天里,工廠里的大小事務,只好另請他人來幫其處理。

“羈馬戀舊林,池魚思故淵。”與對待家鄉的教育事業一樣,黃文蘭對家鄉的文化公益事業,同樣是傾注了自己的滿腔熱情。且不說他對修建石庭石西影劇院、石庭宮文物、黃滔祖祠等是如何出資出力,單說2002年他熱心支持修建黃滔公園和黃滔石像之事,就可以清楚地看見這位老華僑的一片赤誠之心。這其中所取得的每一份成績,無不傾注著黃老先生的殷切心情。

“悠悠歲月,留下真情從頭說。”故士情深的他,對家鄉的公益事業尤其懷有割舍不斷的情愫。這一年,已是疾病纏身,并且剛剛歷經一場大病的黃文蘭,得知家鄉以“閩中文章初祖”著稱于世的唐朝文學家黃滔墓址已被圍困在一片廢墟中,如果不及時給予妥善保護,這個具有千年歷史的文物就會被廢土和垃圾填蓋而消失。這位對先賢尊敬有加的老華僑,慨然在病榻上捐出三萬元港幣,在黃滔墓址的廢墟上,修建一個黃滔公園,并在公園中豎立一尊高大的黃滔石像,供游人和學子們參觀瞻仰……

樹高千丈,難忘其根。應該說,在莆田像黃文蘭這樣熱心支持家鄉文化教育等公益事業的華僑還有很多。多少年來,這些故土情深的海外鄉親不管離鄉多久,闖蕩多遠,始終不渝的是根的意識、是永恒的家鄉情懷,他們雖然身在異國他鄉,卻時刻心系壺山蘭水,一顆顆滾燙的赤子之心始終關注和支持家鄉公益事業的發展。但像黃文蘭這樣五十年如一日地支持家鄉公益事業的人,則是屈指可數。無論是身處困境,還是事業有成,黃文蘭的心始終牽掛著故鄉這片土地。多少年來,他的愛心和熱心在興化大地上演繹出了一個又一個感人的故事.……

“桃李不言,下自成蹊。”像黃文蘭這樣熱情關心家鄉建設,熱心文化教育事業,為家鄉的公益事業做出貢獻的僑胞,無不受到家鄉人民的尊敬和愛戴,無不得到家鄉人民的廣泛贊頌。