□林國華

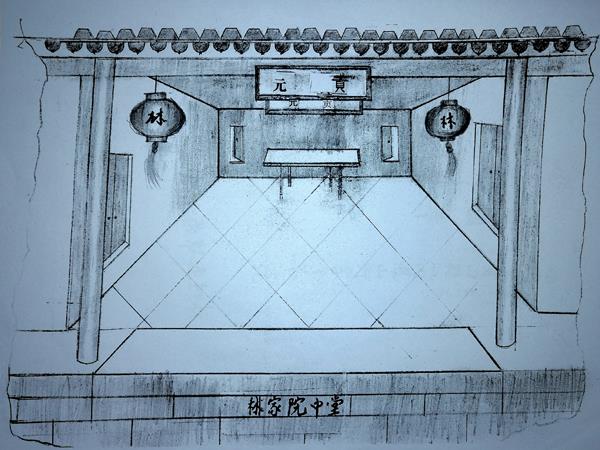

(五)林家院的中堂

天庭臺階上林家院居中位置的中堂,坐北朝南,東西寬約5米多,南北長約15米多,房高4米多。東西壁是白色粉墻。中堂南沿臺階上鋪有一塊6米長1米寬20公分厚的由青石精琢而成的大整石,表面光亮如鏡,莊重大方。那是林家院中堂的鎮堂之石。中堂的地面用粉紅色的地磚鋪就,整潔敞亮。中堂北壁約4米長的供桌上擺滿了四個黑色的柜櫥,柜里擺放著記有歷代先祖生卒年以及官職等履歷的木牌。中堂上最亮眼的是懸掛在中堂屋梁上的兩塊大匾。大匾寬約2米,高約1米。其周圍鑲嵌有十幾公分寬的飾邊,漆成大紅色和粉紅色兩種。乳色的襯底上書有兩字約高40公分的“貢元”大楷體,下方有大方官印。這兩塊大匾給林家院的中堂增添不少光彩。據考,“貢元”指的是對貢生的尊稱。史上科舉時代挑選府、州、縣生員(秀才)中成績或資格優秀者升入京師的國子監讀書成為貢生。“貢元”意謂以人才貢獻給皇帝。昔日中堂大梁上的這兩塊大匾留下了許許多多故事,如今的后輩們舉目細察這兩塊大匾思考人生展望未來。

(六)林家院的習俗

每年的端午,“端午時節草萋萋,野艾茸茸淡著衣”,年年如是。除了吃年糕,帶香包外,家家戶戶的門楣上、門檻邊都會放上一把艾草,“戶插艾旗招百福,門懸蒲劍斬千邪”,這是老家的習俗。濃濃的艾香彌漫成一段抹不去的端午節記憶。端午節留給我印象最深的是“賽龍船”(龍舟)。每年到了端午時節,鄉里人都會把吊掛在堂屋房梁上的龍船拿下來,放到臨屋的河上,開始一年一度的“游龍船”。莆田的“龍船”有自己獨有的特色——龍船有公船和母船之分,還有一個規矩是:龍船過橋時要低下頭。公船的船頭上有一個大龍頭,昂著頭、張著大嘴,雄赳赳氣昂昂的,栩栩如生、好生氣派;母船則是在一塊精致有型的板上刻著龍頭,板子可高可低。莆田的“游龍船”還有多個習俗,就是在龍船上掛旗,以旗子的顏色區別不同的幫派;主要有紅旗,黑旗和白旗。聽老人們說,舊習俗里,當黑旗龍船和白旗龍船相遇時,是會打架的。

小的時候,我格外喜歡看“賽龍船”,在家里每每聽到龍船的鼓聲,就會迫不及待地跑到岸邊,聚精會神地看著,看著那繪著彩畫的船身,看著那昂首威武的大龍頭,看著那在鼓聲節奏下、水手們整齊劃一的動作,還有那好幾米長的、細細的彩舵,一條活靈活現的大龍緩緩地游動在悠悠的河面上。龍船到了“天九灣”西頭的灣區再慢悠悠地調轉龍頭,原路回府,其間要過一座石刻的小橋,我緊緊地盯著,只見“龍頭”慢慢低下,過了橋。再回頭向龍船的船尾望去,那慢慢撥動的雙槳,像是龍爪一般蕩漾在緩緩東流的河面上,在周邊幽靜景色的襯托下,真的好美!我舍不得離去,目送龍船遠去,直到它消失在茫茫的荔枝園里。

每年的七月半,農歷七月被稱為“鬼月”。每年的七月半(農歷七月十五日)就是中元節,也是佛教里的“盂蘭盆節”。在酷暑里,林家院里熱鬧非凡。由于是祭祀日,家家都極為看重,認真對待。在中堂的供桌上擺著各家的米飯,周邊堆放著各家精心制作的各色菜肴,色香俱全。其中亮眼的是擺放在供桌中央的、那只被宰殺、脫毛的大公雞全雞,雞頭上紅紅的大雞冠給人活生生的感覺。供桌后拱臺上的四個柜櫥門都打開了,里面放著的木牌都拿了出來,整齊碼放在供桌的后面(這些木牌上都詳盡記錄了祖先們的生日、卒日、工作簡歷和相應的官位等)。大堂北邊的大掛壁上也隆重地掛上了兩幅老祖宗(可能是太太爺爺和太太奶奶)的全身大畫像。太太爺爺是朝官的模樣,頂帶花翎、身著官服,端坐在太師椅上;太太奶奶,一身絲袍裙,小腳微現、正襟危坐、雍容華貴。點上香燭,隨著香煙繚繞,各家一一頂禮朝拜,靜靜的,留給后生們絲絲懷念。

每年的中秋節,我們都坐在大天庭上,仰視著天上圓圓的月亮,溫潤皎潔的月光鋪滿園地,映襯著天庭是那般寧靜。中秋時節,家里人圍坐在一起,用手搓著小湯圓。這種小湯圓沒有餡,只是下了些紅糖的,有時在碗里還能吃到我父親手捏成的小狗、小貓花樣的湯圓。那時,家里并不富裕,沒有豪華好吃的月餅,但是我們吃著甜甜的小湯圓,非常開心滿足。記得有一年中秋節,大概是我上小學六年級時,1948年左右(解放前夕),一家人聚在天庭里,樂呵呵地吃著奶奶精心制作的又圓又大、噴噴香的芋頭,有說有笑,突然聽見大門外鐺鐺鐺急促的敲門聲,大門一開,這是誰啊?是小叔叔啊!我們家最小的叔叔啊!一石激起千層浪,全家人都驚呆了,奶奶抱著小兒子痛哭流涕,我們這些小輩不知所措,全都傻站在一旁,聽著小叔叔慢慢講。那是解放前的幾年間,在國民黨的統治下,為了打內戰,補充兵源,就到處抓壯丁,我家父輩是兄弟三個,于是在當時“順理成章”,小叔叔就被強行抓走當“壯丁”去了,任奶奶怎么苦苦哀求,也無濟于事。聽小叔叔說,在國民黨軍隊里當壯丁的這幾年,實際上就是給連長當勤務兵,說白了就是給連長當保姆,又洗又涮又拖的,什么臟活累活都干過,苦不堪言。解放前夕,小叔叔決定逃出這虎口;在逃走時,他只帶了一雙連長的軍用手套。當年那個中秋的夜晚,看著站在我們面前那一身殘舊衣衫的小叔叔,我們都哭了。此外,林家的二叔叔為了躲“抽壯丁”,也“倒插門”嫁出去了,于是林家院里也只剩下我父親這個獨男了,可是禍不單行,到最后,國民黨政府竟然要“抽獨子兵”,讓老百姓家唯一的男人也去當兵,于是我父親也被抓走了,全家人感覺“天塌地陷”。萬般無奈之下,奶奶決定變賣家產,定要把我父親贖回來,這樣一來,爺爺遺留下來的家產基本被變賣一空(我爺爺去世早,我出生都沒見著,只是聽說留下了一些家產),父親人是回來了,但是家產全沒了,不知往后的日子怎么過下去?

每逢過大年,在小年還沒到時,過年的氣氛就已漸漸濃起來了,家家戶戶開始打掃衛生,房里舍外、屋里庭外、墻角旮旯兒的,通通都要打掃一遍,這是一年一度的習俗,所以特別認真。不管塵世的滄桑如何變換,“吃”或許是少數幾樣亙古不變的傳統之一。小年一過,這過年的氣氛便愈發濃厚起來,家家戶戶都忙著準備食材,殺雞的、炸豆丸子的、碓米的、磨米的……

這當口,碓米和磨米這活兒最忙,家家戶戶都得排著隊來。碓子坐落在東園地“活石大盆景”附近的小路旁,是一座青石琢成的臺座,約半米來高,上大下小,上平面為1米見方、中心被挖成直徑40多厘米的一個半球形圓坑,像是一個大石盆,碓頭是10多厘米粗的圓柱形狀,頭部呈半球形,根部插了一根超過3厘米粗的木柄,即為舉碓頭的手柄。這10多斤重的碓頭要是連著舉上幾個回合,人就得歇會兒了,是個力氣活。大人們把晾曬好的、半干半濕的糯米(有時糯米里還摻些大米)放在碓子的坑里,邊碓邊篩,直到篩完為止,然后半成品平鋪在大盤上曬干,這就是做大紅團的面皮料子。

大推磨子坐落在院里天庭井邊的臺階上,磨米的活兒也是很累人的,把磨好的米漿擠干水,再搗勻曬干,這就做成了元宵的面皮料子。這兩樣累活兒終于在奶奶的操持下,經過我媽媽、姑姑里里外外地忙活兒搗鼓,需要整整兩天才能最終完成。喜慶的日子淹沒了她們的辛苦勞作,她們一個個笑呵呵的,把品位生活的快樂都掛在了臉上。

這邊,我父親正忙著把大門外屋檐下的兩盞書有“林”字的大燈籠點亮,這兩盞頗有林家院精神的燈籠,會從農歷大年二十幾一直點亮到正月元宵節。接著我父親再鋪上大紅紙,恭恭敬敬地書上幾幅大對聯:“富貴盈門如意春”“和順滿堂平安福”,橫批是“富貴平安”……。屋里大廳的北壁上貼著“姜太爺”的畫像,這是我們林家供的唯一的“神位”,每逢過大年,我父親都要學著姜太公畫符驅邪的樣兒,在“姜太爺”的畫楣上畢恭畢敬地貼上一幅單聯,其實說是個警句更妥帖些:比如:“姜太公在此百無禁忌”。

說起包紅團子,那是到了農歷大年廿九和年三十(莆田叫做年廿九暝、三十暝),這是一年中“年味”最足的時刻,林家院大堂上,老祖宗們的木牌位都整整齊齊地擺在了供桌上,供各家祭拜。最紅火的時節是年廿九的晚上,大家吃罷晚飯圍坐在一起包紅糰子。家里面備著一個直徑近兩米的大圓籮盤,籮盤是用竹子編的,漆成暗紅色,往常不用時都掛在墻壁上,只有逢年過節才派上用場。包紅糰子的印模是木刻的,很是精致,有五、六種印模之多,有象征吉祥福祿壽的、象征喜慶花鳥的,還有雙喜圖案的……用不同的印模可以包不一樣的餡兒,餡兒的品種也很是豐富,有甜糯米餡兒的、咸糯米餡兒的、豆沙餡兒、五仁餡兒,還有純菜餡兒的。每包完一個都要用朱砂粉(朱砂和碓米粉和勻后做成的一種抹面料)仔細、均勻地抹在已包好的糰子上,然后再扣在印模里,小心地壓實壓勻了,特別是印模周邊的花牙邊,要細細地逐一按壓到位,就像是作衣鑲邊一樣的細活兒。之后,再將印好的糰子從印模中倒拍下來,小心地放在早已準備好的芭蕉葉上。由于人多手又快,不一會兒功夫,大籮盤上就都躺滿了一個個淺粉色的糰子,就等著上屜蒸了。近半米大的竹編大籠屜共有四層,大人們將淺粉色的糰子一層層擺放好,再摞起來放進已經燒開的蒸鍋上,蓋上大籮蓋,最后點上一柱香,等著(掌握蒸煮的時間)。奶奶說,趕這會兒,爐火越旺越好,不僅柴火要添得適時,還要將柴火在爐膛里有序地架設擺放,以使爐膛里的空氣能順暢流通。要是爐火燒得好,就會聽見爐膛里呼呼的聲響,火苗直往煙道里冒。不一會,長香燒盡,糰子就下屜了。掀開大籮蓋,一股清香味撲鼻而來,躺在大籮盤上的一個個極鮮艷紅潤的糰子,以及雕刻在糰子上吉祥喜慶的印子,顯得尤為清晰可愛,誘人的模樣、醇香的味道,一看就愛吃。全家圍坐在一起,每個人都挑著自己愛吃的那個,有說有笑,好熱鬧、好開心。如此這般甜美溫馨的時光,我至今都清晰地記得。

(七)上書倉巷的廟堂——函三堂

地處書倉巷南端緊挨著巷道旁的九級臺階上的大紅門,就是函三堂坐落之處。它的面積相當于一個足球場大小,是一座并不古老的廟宇,看起來頂新的、紅磚綠瓦的單層建筑,其主廟是三間開屋,坐北朝南,面積約100平方米。主神位身著員外服,頭戴“諸葛帽”,慈眉善目。東屋的神位是專供人們抽簽占卜的。卜簽的是位老翁,我奶奶不時來這里卜卦,有時我也跟著來看。

老翁就住在大廟東邊、挨著巷道的小屋里,在巷道上能見到臺階上一處朝北的小門。老翁的住處常備有一小包祛熱消暑的中藥茶,免費發放給需要的人,如果家里有人頭疼腦熱的,喝這茶還真挺管用。

挨著主廟南側的是一個大天庭,天庭的東西向足有20多米長,南北有10幾米寬,靠近主廟的地面上鋪著嶄新的六角形粉色地磚,整潔光亮,清新怡人。天庭的南面是一片小果樹“盆景”,還有挨南墻的整整一席牡丹花。大天庭西邊的邊房是一間約三、四十平方米的客廳房,其裝飾和擺設頗為考究,是文人、墨客和商賈聚會休閑之地。大天庭的東西邊隅均有個小小的拱門,小拱門外是一大片園林,里面種著枇杷樹、桂圓樹、桔子樹、香蕉樹等很多果樹,果園很大,往里瞧去,黑壓壓一片,望不到盡頭。

逢年過節,函三堂這里都辦些慶典活動,活動一般在大紅門外臺階上的平臺中進行。

每逢初春時節,函三堂的景色尤為宜人。一踏進它的大紅門門檻,初映眼簾的就是這一路各色各樣的牡丹。牡丹不愧為國花,枝頭綠葉蒼翠,襯托著一朵朵密密的花骨朵兒,還有一片已綻放的牡丹花,紅的、黃的、粉的,百花競放,看得人眼花繚亂,同時還能聞到空中飄散著的微微的芳香,真是花香滿院庭,庭院滿香花。

函三堂是一處特別的、更似會館的廟宇,是莆田城內書倉巷里獨有的一景,也是屹立在書倉巷南端的一顆小小明珠。

后記

“書倉巷”這個小巷的名字意涵書香味道,其得名來自宋朝參政鄭僑子鄭寅。寅官至知漳州,平生嗜書如命,建書樓以藏書數萬卷,巷因此名“書倉”。地名像是一張張名片,不僅寓意著我國歷史文化的縮影,更能從這些地名中體會其所傳達出的家國情懷。地名里有東南西北、有江河湖海、有遷徙的鄉愁、有美好的向往。

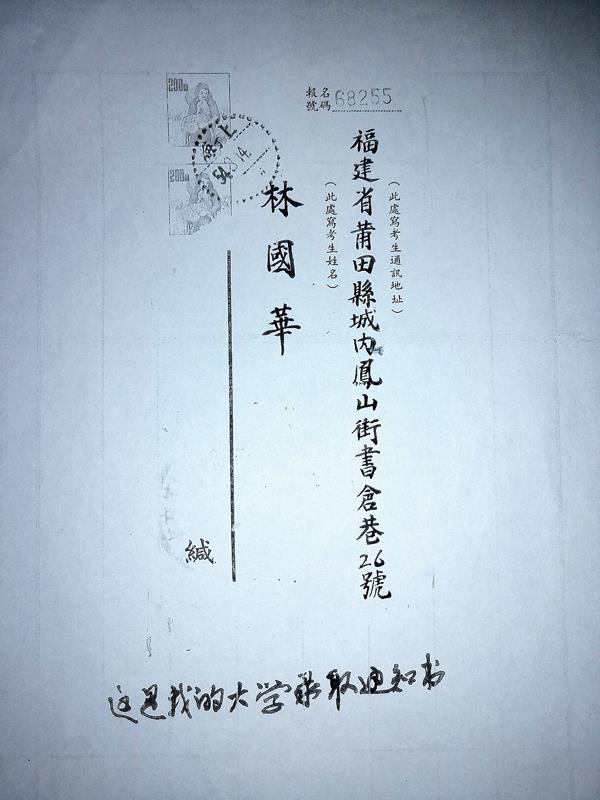

我的故鄉,書倉巷,這個從不曾被忘卻的名字,而今當我渡過一甲子的漫漫歲月后,重新勾起了我對往事的絲絲回憶。記得那是上個世紀50年代,我年方十八歲的1954年,正值高中畢業,高考結束不久,我接到了大學錄取通知書,到了趕赴學校報到之際。由于是初次單獨出門,家里要為我單備一套行囊,這在當時是極其不易的,需要準備毛衣、絨衣、棉衣,還要被子等等,在此之前,我什么都沒有,想起來真是難為我母親了,最終母親好不容易給我“備齊”了行囊——一件我父親已經穿了幾十年的毛衣和一床蓋了幾十年的破棉被,兩套外衣褲,兩雙襪子,一股腦地全塞進了一個荊條編的小箱子里,至于棉衣實在是沒有了。離開家的那天,我記得是多云的天氣,不陰不晴的,些許秋意。我母親和姑姑一路送別一路淚,更無言語空相覷。一眨眼功夫,就到了車站。母親上車幫我安頓好了行李,我就挨著車窗坐下,看著她們用衣袖擦著眼淚,不由得一陣陣心酸,眼淚嘩嘩的掉下來。

2019年秋,我有幸重回故里,我們哥兒妹仨,還帶著我的大女兒和兒子看望闊別的莆田一中,我們站在新建的長廊旁,望著南鄰的一曲方池。那圍欄,那一彎小巧的拱橋,那淺游在浮萍下的金魚兒,那情景似曾相識,那不是當年書倉巷旁老孔廟前的泮池嗎?!我們站在一塊精琢的大青石上(這不就是當年林家院中堂的鎮堂之石嗎?)東眺莆田一中的大運動場,這里正是當年林家院的舊址!此時此際,此情此景,我眼前一片白嘩嘩的,往事歷歷,我仿佛在夢中,凝結成一份沉甸甸的鄉愁。

書倉巷,我親愛的故鄉!想必你一定還記得那些清貧但非常的歲月,也見證著那被傳承下去的濃濃的親情!濃濃的愛意!有人說書倉巷是一條有靈氣的巷子,是歷史文化的活化石!如果失去了它,我的鄉愁將無處安放。親愛的書倉巷!我曾經光著腳丫走了十多年的小巷,你還記得我嗎?