□時報記者 吳芹芹

莆田五中“三研三講”、城廂區一小“讀思達”、城廂區二小“師讓學”、筱塘小學“教學評一體化”模式、霞林學校分層教學模式……近年來,城廂區鼓勵學校探索適合各校特點的高效課堂教學模式,營造了質量立校、比學趕超的濃厚氛圍,掀起“人人講高效,人人爭高效”的熱潮。百花爭妍、春滿校園,傾情教育、花開有聲。

市委常委、宣傳部部長陳惠黔帶隊觀摩城廂區一小高效課堂授課

打造高效課堂是落實“雙減”政策的重要抓手,也是“減負提質”的有力保障,更是教育改革發展的時代要求。為進一步深化課程改革,優化教學管理,實現課堂教學“減負增效”,切實提高教育教學質量,城廂區自2018年起推行構建高效課堂研究活動,目前已初步形成具有城廂區特色的高效課堂教學模式,城廂區的教育教學質量也有了快速的提升:全區教育發展水平處于全市前列,2018年獲“2017年度福建省教育工作先進縣(區)”稱號,“教育強區”工作被定為全省重點發展對象,城廂區主要領導履行教育職責評估居全市第一,2021年全市唯一一家高中、初中、小學、學前四個學段全部獲“莆田市教育教學優質管理獎”……

“三研三學”煥發課堂新光彩

走進莆田五中,聆聽教育花開的聲音。你所見到的課堂既沒有經歷大起大落的變化,也沒有想象中的“花哨”,平常得如同我們上過得每一節課。但靜水流深,“自主學習”貫穿始終,孩子們提出問題、分析問題、解決問題的時間和空間變多了,教師的角色悄然發生變化,由“知識的灌輸者”轉變為“思維的促進者”,學習真實地發生著、獲得著。這一切都得益于高效課堂建設實踐。

2021年12月8日下午,在莆田五中的數學探究實驗室,一節別開生面的高中《拋物線及其標準方程》課堂正在進行。這個課堂與我們平時見到的有點不同。傳統課堂上,一排排學生端坐臺下,老師在臺上不停地講。而莆田五中的這堂課卻是學生分組圍坐在一起,老師更像個主持人。課堂上老師使用多媒體教學平臺,直觀演示拋物線的形成過程,而學生則可以在學生端電腦上應用GGP軟件進行拋物線定義演示,通過圖像上坐標的位置數據變化,每個小組的學生通過“觀察”“思考”“探究”等一系列數學活動,探究拋物線的標準方程所擁有的不同形式,培養學生觀察、類比、分析、概括的能力以及邏輯思維的能力,并進一步感受坐標法及數形結合的思想。

據介紹,該課堂是莆田五中于2019年6月起籌備并專門設立的數學探究實驗室。該實驗室是為提高學生學習興趣,深刻理解數學知識,提供的一個能夠動手操作、體驗感受、探索發現與實驗驗證的過程、機會和平臺,學生享受著的是解決問題的數學精神和樂趣。“探究性實驗課讓課堂內容里抽象的東西變得直觀生動起來!”剛剛下課的莆田五中高二(7)班學生許丹說道:“這類的課堂不僅能自己實驗觀察,還能與小組成員就圖形、數據變化進行討論,鍛煉了自己動手和思考能力的同時,深刻理解了課本知識,也使得學習變得簡單有趣。”

“探究實驗室將成為孩子優質的學習方式。自從學校建立了數學探究實驗室,學生們學習數學的熱情空前高漲,都非常喜歡這種課堂模式,老師們也反映自從有了探究實驗室,教學質量有了明顯提高。”莆田五中校長吳志明介紹,這種教學模式是著眼于構建高效課堂而實施的新的教學手段,是一項新的課程改革。課堂內無論是老師傳授知識,還是同學們學習數學知識,模式都發生了質的改變。在這一教學模式下,學習環境由教室變為探究實驗室,學習方式由被動的聽變為探究互動,學習內容由做習題變為動手搭建模型,極大地培養了學生的學習興趣,也提高了學生自主探索的能力。除此之外,該校還建有環境檢測實驗室、DIS探究室等,實現“在學中做,在做中學”的目標。

一分耕耘,一分收獲。莆田五中立足校情,緊緊依托新課程改革理念,聚集課堂改革,創新求變,經過三年的探索和實踐,初步摸索出一套適合五中學情的高效課堂模式——“三學三研”教學模式,有效地提高了教育教學質量。“三學三研”課堂教學模式可以概括為“一個中心”(以學生發展為中心)、“兩個抓手”(導學案和小組建設)、“四個環節”(自主學習、合作探究、展示質疑和拓展延伸)。其基本流程是:自主學習—課前檢測—小組合作—展示質疑—師生探究—總結提升—檢測反饋—課后作業。

“‘三學三研’課堂教學模式追求的是‘點燃火焰’。”校長吳志明在接受記者采訪時表示:“在課堂教學中,我們教師的角色是‘導學、助學、督學’。學生在教師‘三學’指導下經過‘自學自研、互學互研、深學深研’的‘三研’獲取知識,提升能力,學會創新。”“自學自研”,以個人自主學習為基礎,強調實踐、體驗、感悟的學習過程。“互學互研”,以小組合作學習為基礎,將個人的學習行為有機融入到小組或團隊的集體學習過程。“深學深研”,以問題作為學習的基礎,完成一個由發現問題為起點,到解決問題并創造新問題為終點的學習過程。

吳志明告訴記者,從2018年9月份開始,學校從高一年級開始探索“三學三研”教學模式課改活動,要求每個學科重點培養一、二名骨干教師,精研導學案,精心設計教學環節,每周上一節高效課堂研討課,同時要求創新課例研究、校長點課、省市區校示范課必須采用“三學三研”課堂教學模式。2019年9月“三學三研”教學模式逐步推廣到高二,2020年9月全校推廣。由于學段不同、學科不同、課型不同、教師個性差異,學校鼓勵各教研組積極探索不同的模式,但高效課堂教學模式標志性元素必須堅持。三年多來,各個教研組認真學習理論,努力提煉模式,致力于行動研究,不斷探索優化具有五中特色的學科課堂教學模式。如:英語教研組推出符合語言認知規律的“非常3+3模式”課堂教學模式,數學教研組“雙課型”高效課堂模式(“雙課型”指的是新授課與復習課)。

2021年11月25日下午,莆田市委常委、宣傳部部長陳惠黔帶領市教育局、市教師進修學院負責人及各縣區委(工委)常委、宣傳部部長和教育局局長蒞臨莆田第五中學調研指導高效課堂建設活動。該校物理組青年教師許芙蓉展示了一節有序、高效、智慧的課堂教學。許老師的課堂以學生發展為中心,以學案導學和小組活動為抓手,自主學習、合作探究、展示質疑、拓展延伸、課堂檢測五個環節層層遞進,信息化技術與教學深度融合,將抽象的物理模型形象化,生生互動、師生互動,課堂流暢、高效,得到聽課領導和專家們的充分肯定。可見,在合作中,學生之間相互學習、相互啟發、相互討論,思維由集中而發散,又由發散而集中,個人的思維在集體的智慧中得到發展,生生之間相互彌補、借鑒、啟發、點撥,形成立體的交互的思維網絡,往往會產生“1+1>2”的效果。

“三學三研”教學模式以學生為主體,以“問題”為主線,以培養能力為核心,通過學生主動發現問題,師生互動解決問題,反思升華拓展問題,先學后導,內化延展,從而達到有效教學的目的。學教互動的課堂,師生地位平等,教師只是引導者和啟發者,學生通過小組討論、展示分享實現主體參與,調動了學生的主觀能動性,提高了課堂效率。

“在‘三學三研’的模式下,不僅使得課堂變得高效,而且使得作為學習主體的我們也是受益匪淺!”高二(4)班的盧正也告訴記者:“在這種模式下,提升了我們的參與度,也激發了我們求知的興趣。上課前,老師會給我們分發精心設計的‘導學案’,讓我們通過自主查找工具書等自覺進入課文所涉及的情境之中,讓我們帶著自己的思考邁出學習新課的第一步,提高了我們在課堂中的參與度。之后,老師會讓我們進行小組合作學習,‘集思廣益’相互協助以求真知。交流過后,老師會讓我們展示討論交流的成果,提升了我們在課堂上的激情,也能讓我們從其他小組的思路中獲得啟迪、發現不足,拓寬思路。課堂結束前,老師會讓我們對當堂所學的內容進行回顧,內化于心、自我評價,再用提問的形式進行檢測,發現不足,及時補缺補漏。在完成學習目標的前提下,老師還會進行適當地拓展,開發思維。”

莆田五中高中語文教師柯麗斌說:“我們在分析《琵琶行》的首段‘醉不成歡慘將別’時,就有小組在合作探究中產生獨到見解,提出作者的內心傷感不僅是因為離別,能夠離開偏遠荒涼的九江郡,也是他的心愿。恰好朋友的離去,更助長作者對自身境遇的失落,以及對前途的迷茫。這樣的發現的確令人十分驚喜,這也展現出課堂師生互動、生生互動的有效成果。”

“教化之本,出于教育”。吳志明表示,“三學三研”教學模式是五中課堂教學改革的一項創新,學校將繼續探索和改進,使其成為一套更加完善的有效教學模式。課堂教學改革的重要目標是通過新型課堂教學模式,改變傳統育人方式,全面提升學生綜合素養,面向全體培養全面發展的人。

興教研重實干重燃教育激情

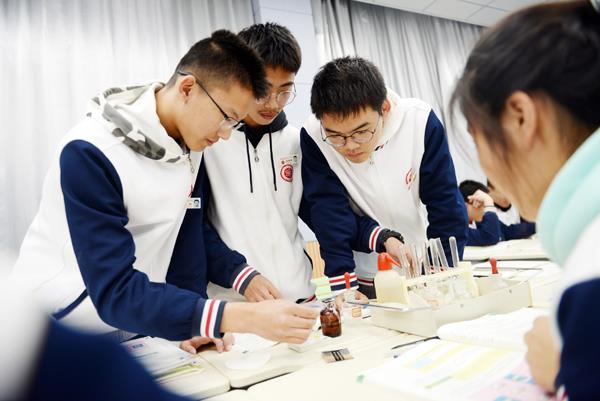

莆田五中教師集體備課

霞林學校林凡老師執教《圓的認識》

推進高效課堂工作是落實“雙減工作”政策的必要前提。“雙減”政策對教師提出了新的要求和挑戰。校外培訓引發爭議,課堂教育重新回歸,聚焦課堂教學質量提升,教師要抓牢“課堂教學質量”這個根本,確保學生在校內學足學好。

“推行高效課堂教學勢在必行。”城廂區南門學校校長陳旭同樣表示:“高效課堂,就是以最小的教學和學習投入獲得最大學習效益的課堂。多年的‘教師講,學生聽’這種‘傳授型’的教學模式,造就了我們的學生不會學習,學生離開老師這個拐杖,離開老師布置的任務,就不知道干什么。高效課堂重在培養學生的自我學習能力。學生通過自主學習,解決問題,發現問題,找出重點難點和疑難問題,這本身就是學習能力的提高。學生通過自主學習后,大部分問題能夠自我解決,這會大大節省了課堂時間,同時學生也發現了解決不了的問題,這又會大大增強了學生聽課的針對性。”

“懂了”和“會了”,之間還有很長的一段距離,“懂了”并不代表著“會了”。學生回答問題展示,激發了學生思維,提高了學生的學習積極性,提升了學生的語言表達能力。黑板展示,鍛煉了學生的書寫,規范了學生的答題步驟,訓練了學生的得分意識。課堂上學生是演員,絕對不能讓他當觀眾,打瞌睡的永遠是觀眾,而不是演員。學生參與課堂是關鍵,要通過打造高效課堂,增大課堂容量,降低精力流失,提高學生能力,實現課堂高效的目的。把學習還給學生、自己的事情自己做,圍繞課堂暴露出來的問題,抓住問題“拓、挖、思、悟”,不厭其煩、“無限”放大、不達目的誓不罷休。課堂做到“三動”——身動、心動、神動,一切圍繞“學”動,組與組、對子與對子、生與生、生與師互動交流。

城廂區南門學校建立高效課堂普遍適應性模式,推進“6+1”模式——“導思議展評檢+用”。高效課堂不僅是一個模式框架,打造適合校情的高效課堂才是關鍵。實現課堂高效不是靠教師單打獨斗,而應有相應配套的教學管理和班級管理機制,精細化管理才是實現高效課堂的關鍵。南門學校推出的“一課一研、三備、三統一”的集備和評價模式就為該校教師團隊協作教研提供良好的保障。

在陳旭看來,推行高效課堂,主要是要轉變教師教學方式,改革傳統教學時間+汗水,教師一言堂、滿堂灌、題海戰術等舊模式,實現“零作業”目標;教師在備課中應有針對的備課,課前教師“三備”:聚焦“三單教學”——課前自學單、課堂學習單、分層任務單;課中促進“開放搞活”;課后學生“自查、修復”——整理糾錯本、整理學案,發揮課代表、小組長、對子三種作用。做到在課堂上“該講的講了、該練的練了、該評的評了、該收的收了”。同時做到“不拖堂、不上課表以外的課、不讓作業帶回家”。其次要轉變學生的學習方式,體現自主合作式、項目式、情景式學習。

傳統課堂靠監督,高效課堂靠自覺!“長期堅持,你就會發現高效課堂真正把主動權還給了孩子。讓學生‘動’起來,動手、動口、動腦。”城廂區霞林學校林雅媛副校長表示,他們學校從2018年開始推行高效課堂改革。以前,學生學習靠督促,如今,學生學習更自覺了,還會主動搜集問題,并幫助同學解答問題。推出這樣的高效課堂,老師看似輕松,實際上壓力更大。“現在的孩子很聰明,搜集信息的渠道廣,如果老師提前不好好備課或學習,有可能學生提的問題就回答不上來。”林雅媛稱,課堂上老師們以前的經驗教學模式不適用了,被“逼”得天天充電,否則就可能被學生問住。霞林學校為深化課堂改革,把課堂放手給學生,充分發揮學生的主體地位,在教育理論與實踐相結合的基礎上,加大“學-探-練-結”課堂模式的探索力度,不斷改進教學案的設計與運用,以求更好地做到減負增效,更好地落實“雙減”精神。

“課堂改革的號角早已在我區吹響,高效課堂成為當前教育教學改革的主旋律。”談及高效課堂建設工作,城廂區教育局副局長陳進說,為了推進高效課堂,城廂區科學統籌,出臺了中小學校構建高效課堂工作方案,有計劃、有組織、分類別、分階段有序推進;培訓交流,搭建平臺,積極引導教師加強學習培訓、校際交流、名校聯姻等形式多樣的高效課堂理論學習與培訓活動,準確把握目標任務,落實高效課堂各項制度;督促學校通過加強集體備課、聽評課管理、校本作業布置與批改等教學常規管理,提升精細化管理水平,激發學生學習興趣,提高課堂教學效益;注重典型培育,探索形成符合不同學段、不同學科、不同課型實際,各具特色、便于操作、行之有效的高效課堂教學模式,為推進基礎教育優質均衡發展,打造城廂教育特色奠定堅實基礎。

德國哲學家卡爾·雅斯貝爾斯曾說:“教育意味著一棵樹搖動另一棵樹,一朵云推動另一朵云,一個靈魂喚醒另一個靈魂。”在高效課堂改革的路上,我們只有起點而沒有終點。我們相信,經過不懈的努力,每個學生都能真正成為課堂學習的主人,充分感受學科求知的樂趣,能感受到高效課堂的魅力。