□許更生

湖山書堂

鄭建邦題湖山書堂

王萬祥碑文

由于鄭露與湖山書堂不單是鄭氏的“家事”,更關及莆陽文教的重要“起點”, 關及莆陽文化的肇基策源,所以務必盡早弄個水落石出,明明白白;不宜長期爭論不休,至今相持不下。

筆者2020年出版《莆田鳳凰山廣化寺古今詩文選輯》,曾經一首(篇)一首、逐句逐字地校讀過大量有關書籍;最近,我又花了三個月,仔仔細細地搜尋、下載、研讀了近百篇長長短短的相關文章,最終寫成這篇考證文章。可以說,如今我們離真相更近了一步。

歷來的主流識見是:依據迄今為止時間最早、作者最權威的一篇史料,即1120年前黃滔的《莆山靈巖寺碑銘》,梁、陳時代的鄭露三兄弟,才是“湖山書堂”的創建者。

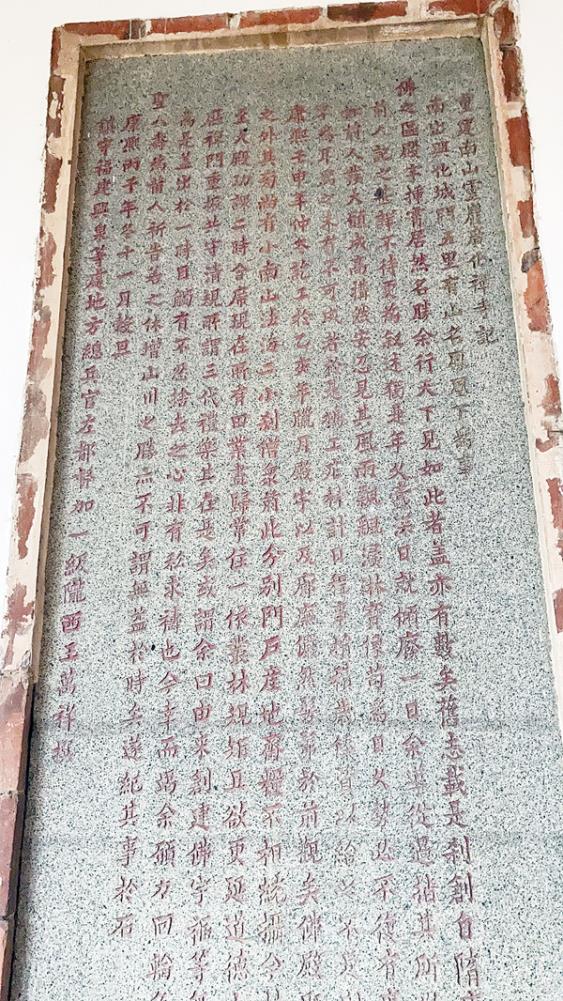

四庫全書《黃御史集·莆山靈巖寺碑銘》明白記載曰:“昔梁、陳間,邑儒滎陽鄭生家之。生嚴乎一堂,架以詩書。既而秋,一夕,風月清朗,俄有神人,鶴發麻衣,丈余其狀,見于堂曰:‘誠易茲為佛宇,善莫之大!’生拜而諾,瞬而失。旋以堂居僧像佛,獻其居為金仙院,即陳永定二年(558)戊寅也。”【莆陽大儒張琴《廣化寺志·金石》載:唐黃滔南山靈巖寺殘碑,石高二尺二寸,廣一尺三寸二分,十一行,每行十六字。通體完好,無斷裂痕。殘碑清光緒初猶存,莆庠司訓梁伯思嘗聯手同人推拓復詩紀其事。搨本后為光緒帝畫師、邑人劉尚文所得,今皆亡失。】

請注意:黃滔文中的“鄭生”或“生”作為該段唯一主語,是一以貫之的——即“架以詩書”辦學,后稱為“湖山書堂”的是“鄭生”;秋夕夢見“鶴發麻衣”“神人”,“旋以堂居僧像佛,獻其居為金仙院”的,還是“鄭生”或“生”。黃滔碑文表述得清清楚楚,毫不含糊!從南朝的梁朝到陳朝,因中間還有一些時間差難以考證斷定,黃滔就謹慎地用“梁、陳間”模糊表述,可見他是十分嚴謹、細心的;但獻宅為庵的時間則是確定的,用的是判斷句——“即陳永定二年(558)戊寅也”。

一般說來,“生”是指“正在學習的人”或“有學問或有專業知識的人”,即尚未出仕者;達官貴人統統稱為“生”的?閩中文章初祖黃滔行文,應該不會如此糊涂、用詞不當吧?

依據碑文,我以為,解讀黃滔《莆山靈巖寺碑銘》的關鍵,在于首先必須咬文嚼句地弄清原文——“家之”二字尤為重要,不可忽視!這“家”字,是文言文中常見的名詞作動詞使用,可見鄭露等“南湖三兄弟”(即“三家兩書堂”之“三家”也),是拖兒帶女、老少子女一家子居住于此的。故宋代李俊甫《莆陽比事》一書稱,“迄今有‘三家兩書堂’之諺云”。因此,這個鄭露三兄弟之家和書堂地盤的總面積范圍還不小。據朱維幹教授《莆田縣簡志》稱:“露與從弟莊、淑自永泰徙莆,廬護墓側。后因夢舍書堂為永豐庵(今廣化寺講堂地),所居為金仙庵(今廣化寺大殿),已則架小書堂以居(今廣化崇信庵地)。”如若地皮狹小不足,又如何辦學,同時還居住得下三家老少呢?

然而,如今《鄭露三兄弟本是唐朝人》等文堅稱:“鄭露,出生于唐玄宗開元二十七年(740)三月十五日辰時,德宗建中元年庚申(780)為太府卿。德宗貞元元年(785)誥勒下,赴常州受封太傅【“職官名。三公之一,位次太師而在太保之上,輔導太子的官”】及恩賜。同年(46歲)四月二十六日到家至八月初一日,鄭露偕同同祖弟鄭莊、鄭淑由侯官入永泰,由永泰至莆田。在南山祖墳側,重構書堂,曰‘湖山書院’,吟誦詩書,研修儒業,授課講學,郡人化之,時人稱‘南湖三先生’。鄭露于貞元十三年(797)五月初一日加封太傅丞相,英國公,時年五十八,憲宗元和十二年(817)又封露為侯,升為中書舍人【古代記載皇帝言行的官職。至梁,除通事二字,稱中書舍人,任起草詔令之職,參與機密,權力日重,甚至專斷朝政。西晉初曾設中書舍人,主管起草詔令、參與機密,權力漸漸加大】,學瑜為吏部左侍郎,是年九月初十到興化軍會二弟一起受封。”

文章還宣稱:鄭露是“退休”的“太傅”,“肅宗辛丑(761年)擢進士第,唐德宗建中元年庚申(780)為太府卿;鄭莊字端叟,是唐金吾大將軍【掌管宮中及京城晝夜巡警之事】饒公長子,……代宗廣德二年甲辰(764)擢進士第,德宗建中二年辛酉(781)為中郎將【皇帝的直屬親衛統領,正四品下高級武職】;鄭淑與鄭莊同年(764)擢進士第,德宗建中二年辛酉(781)十一月為常州別駕【州刺史的佐官】。”他們的墓碑分別稱“唐太府卿”、“唐散騎光祿大夫”【皇帝近臣,掌顧問。唐、宋以后用作散官文階之號,唐朝光祿大夫為從二品】、“常州別駕”云云;“唐德宗貞元元年(公元785年),庠公17傳,唐太府卿露公(740—818年)與同祖弟中郎將莊公(744—822年),別駕淑公(747—824年),……解官南歸。三兄弟相偕由侯官入永泰,轉莆田卜居南湖祖墳之側。他們同心同德,潛修德行,吟誦詩書,研修儒業,繼承祖志,重構湖山書院,開課講學,郡人化之,時人稱‘南湖三先生’”。

如今還有極少數網站標明鄭露生卒年748—818年,即79歲,“七十古來稀”嘛。就按此計算,黃滔905年撰寫《莆山靈巖寺碑銘》時,怎么就記不清80年前創建“湖山書堂”的鄭露呢?

再則,據史料記載,鄭露的“太府卿”稱號,是唐觀察使(唐代后期出現的地方軍政長官,全稱為“觀察處置使”)常袞(729-783)這位天寶年間的狀元郎,因尊“鄉先師”而“表贈”給興辦私學的先驅鄭露的“太府卿”,只是口頭點贊,而并非什么實際官職。常袞是晚年即建中元年(780)5月,才貶任福建觀察使的。他注重教育,增設學校,親自講授,閩地文教為之一振。在其獎掖下,福建學子“騰于江淮,達于京師”。據此推測,鄭露是在780-783年期間,才被常袞稱譽為“太府卿”的;而且,當時這一職責,已從原先的代管皇家錢財,轉移為“太府寺主官”啦——這樣才能跟廣化寺搭上關系吧,否則就是張冠李戴啦。這也從一個側面佐證:如果鄭露真是晚到740年才出生,那么距離780年未免太臨近了吧——建功立業且名聲遠揚,總需一些時間吧?

而如果鄭露三兄弟是遲至785年才來鳳凰山“開莆來學”的,那么已經去世兩年多常袞怎么可能褒獎他呢?

第三,我們再來看看中唐時期泉州、福州的繁華吧!史料記載:當時福建人口最多的是處于福建中南部的泉州。唐天寶元年(742),唐廷下詔改州為郡,泉州易名清源郡,屬嶺南道,領南安、莆田、仙游(因郡、縣同名,清源縣改為仙游縣)、晉江四縣,時為中州。天寶間(742~755年),清源郡有23806戶,160295人;元和年間(806~820年),泉州有35571戶,238400人,由中州升為上州。同時,泉州的海外交通貿易進一步發展,東方大港的地位得到了確立。

再說福州的情況。天寶十年,朝廷與西域的陸路交通被切斷,唐朝開始致力于經營與海外諸國的海上交通,以海路取代陸路成為中外經濟文化交流的主要渠道。這種形式為福州對外交通和貿易的大發展創造了有利時機和條件。作為海船停靠與補給點和貨物吞吐與集散地的福州港,也隨之得到了迅速發展。中唐以后,福州已和廣州、揚州并列為唐代三大國際貿易中心。由于福州對外貿易繁榮,各國商船紛至沓來,中外商賈云集,福州成為東南聞名遐邇的商業都會。王審知委任三品官張睦主管對外貿易的“榷貨務”,為了達到招徠的目的,曾在福州舉辦“萬人大佛會”等。

據查,西漢末到東漢,王莽稱帝時期,“刺史”改稱“州牧”,刺史這一監察專職,職權進一步擴大,由監察官變為地方軍事行政長官。隋、唐州郡相同,刺史太守亦同。如果身為泉州、福州刺史之高官,作為地方軍事行政最高長官,哪有不把家安在泉州、福州,反而要夫妻子女分居異地,到當時還相當荒涼的鳳凰山“家之”呢?!

退一萬步講,以一般常識思考:遠在千余年前的唐代,擁有正式褒封的退休“太傅丞相,英國公、侯爵”“光祿大夫、常州別駕”等高職位者、皇帝近臣,能夠“俯身低就”,785年同時主動結伴到人生地不熟的、尚未開化的莆田鳳凰山“家之”,充當“教書匠”嗎?不妨想想《紅樓夢》中的賈府,是何等的綺麗風光吧!

而且,對此破天荒的“壯舉”,一代文豪黃滔會一無所知,以致905年在碑文中只字不提嗎?這也未免太“健忘”了吧?860年,黃滔曾來到廣化寺旁的“東峰書堂”苦讀十年;相距才75年,難道他就會把到廣化寺開辦“湖山書堂”的鄭露三兄弟忘得一干二凈?

作者本身的著作,其“現身說法”往往最為可靠可信。不妨看看鄭露傳世的僅有三首詩歌吧。與湖山書堂、鳳凰山有關的兩首是:《書堂》曰:“附鳳凰翼,與木石居。和樂兄弟,游玩詩書。”鄭露本人撰寫的這首詩歌,寫真般的反映出當時鳳凰山相當荒涼,居所和書堂“與木石居”,即跟頑石和樹木共處,沒有四鄰同村;游玩“和樂”的,也只有“兄弟”與“詩書”。這是早期未開發之時,莆田“蠻荒”的真實寫照吧,說明鳳凰山一帶還人煙稀少,木石眾多。它從一個重要側面佐證,當時并非中唐時“草萊盡辟,雞犬相聞,時和年豐,家給人足”的繁華景象。再看看當時黃滔題寫鳳凰山北巖華嚴寺的《送僧歸北巖寺》:“北巖泉石清,本自高僧住。……題詩昔佳士,清風二林喻。”徐寅《題南寺》:“舊僧歸塔盡,古瓦長松多。”顯然,鄭露那時還不見鳳凰山一帶寺院的蹤影,所以還沒有“高僧”、“題詩佳士”、“古瓦”、寺塔等等。

鄭露《南山松柏》則詠頌道:“千年松柏問誰栽?滎水長流開學來。鶴骨龍鱗淪佛海,南湖一鏡映天臺。”史載,金仙院在隋開皇九年(589),經來自天臺山的僧無際募資拓建后,改名“金仙寺”。從末句“南湖一鏡映天臺”推測,此詩可能作于此時。同時,那時的南山“千年松柏”郁郁蔥蔥,枝繁葉茂。據此推測,鄭露在世時間約為520-590;如若鄭露740年才出生,又該如何合情合理解釋呢?

從這兩首稀缺的鄭露詩作看,鄭露遲至中唐左右,即740年才出生,是難以置信的。所謂“南湖鄭氏族譜記載鄭露是唐時人正確無虞”,是言之失實的。

我們必須切實維護黃滔名著《莆山靈巖寺碑銘》認知、記敘的權威性,以及其后諸多主流史志記載的不可置疑;一些鄭氏族譜所謂鄭露生于中唐或740年的傳言,是歷史的誤會與差錯,理應糾錯訂正。