□余洪森

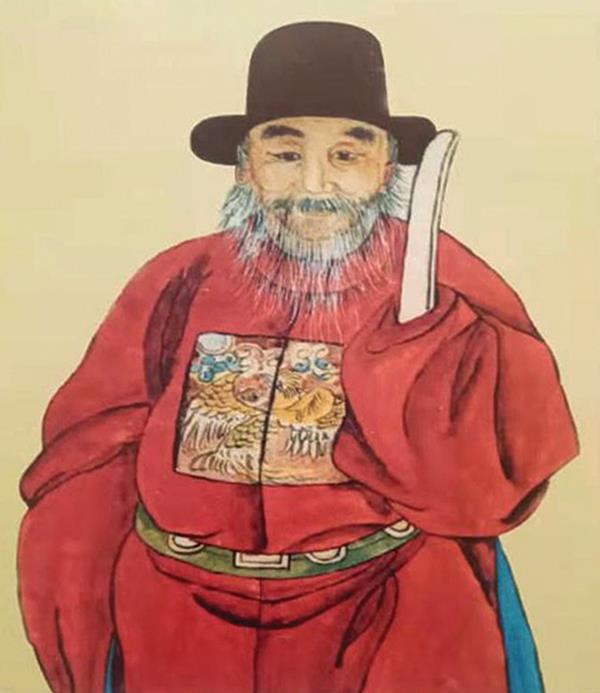

南園公像

余賜墓

余賜(1443一1515),仙游萬善里(今度尾度峰)人,字禹錫,號南園。

賜少穎慧,英邁不群,善攻讀,早錄邑庠,俱弘治元年戊申至十八年乙丑為貢生。后屢試皆居前列。時人俱以科期之,奈不第。直待五十二歲以書經應弘治四年貢赴京會試。禮部擢為天下第,蘊蓄露其鋒芒。

當主試官黃學士和考生見面時,黃學士當場出示公之試卷,嘖嘖嘆羨,稱公之文章為科第奇才,滄海遺珠,枉屈久之。

然公素剛正不阿,關心時事,為國為民不懼忤逆,毅然具疏論列時弊,條陳利害。

這樣公得罪了不少人,尤為當權者。雖然有許多忠臣志士為他多方周旋,也只授廣州司訓(訓導)之職。

公蒞任之日,振列教條,森然矩度,風范端嚴,儒林皆為悅服,鳴鐸五載(年),整整有聲。

但因公在京有忤過閹黨,自是被閹賊格格不入,遂勇退而歸。

李御史西園公(李鼐)和當年主試官黃學士等,惜其才并時常詢問公之情況,可謂惺惺相惜。東園公鄭紀題詩以贈:

與君家世共莆陽,

又共承恩教五載。

春暖并游芳草地,

秋深對舉菊花觴。

人生聚散真難料,

世事升沉不可量。

惜別題詩因自笑,

劉郎還是舊劉郎。

時諸同人賦詩贈有二十余首,同僚更贈有《祖餞圖》《送別軸》等。

正德五年(1510)八月,余賜致仕在家構華屋時,自書門聯(lián)懸貼,聯(lián)曰:身雖退東巖前隱,心難忘北闕下恩。

可見賜之忠心未忘。

當年東園公鄭紀(尚書)、西園公李鼐(御史)、南園公余賜(訓導署南海縣正堂)、北園公鄭璞(國子監(jiān)侍講)四人俱曾就學于東山書院,四人出仕后,他們被人們敬稱為“東山四園”(亦稱東學四園),名振朝野,并載入史籍。余賜致仕后還從教于東山書院。

余賜致仕后,除東山書院從教,還時為鄉(xiāng)事操忙。

明之甲午,歸德鄉(xiāng)(潭邊),有橋曰“東溪”,時河伯為災,故址盡去,不得已橫木以代之,卻隨易隨朽,徒與交病。越六年己亥,鄭紀與碧潭鄉(xiāng)之老吳延瑞,并邀度尾余禹錫(余賜)同籌劃重修。橋成夜宿吳宅,有鹿鳴于山,紀與賜驚轉賀之,鄭紀謂眾人:“鹿鳴之歌,所以賓興賢能也。今橋興而鹿鳴,鹿鳴則賢才出。時有吳民擒一鹿歸,紀與賜再宿一夜又如之聞鹿鳴,鄭紀謂余賜曰:今二鹿相繼而鳴,其兆豈偶然耶!遂改東溪橋為今之“鹿鳴橋”。

余賜素與鄭紀交往頗深,除了東山四園聚學外,余鄭兩姓還兼有姻親關系,且余賜之次女經鄭紀作媒適與屏山驛官鄭正甫為妻。

鄭紀年長余賜十年,雖有年齡懸殊,但不妨交往,鄭紀還題詩以贈賜之為人:

魁魁梧梧廣泮師模,

磊磊落落仙溪宦族,

何行之確,

何氣之溫。

秋空之月,

春澗之云。

乃急流勇退,

作砥柱于儒門。

其“磊磊落落仙溪宦族”語出余賜先祖遷梁溪有“一門十進士比肩昭國史,兩代三尚書接踵振家聲”的聲譽。

公元1508年鄭尚書逝世,朝廷為他舉行御葬儀式,邑中顯官會祭,推賜為主祭,就連莆田林見素尚書侍郎等諸公亦不僭越,可見當年的禮讓之風和余賜公的聲望。