□時報記者 凌明信

延綿不絕的山脈,彎彎曲曲的萩蘆溪在萩蘆大地上相互交織,相映成趣。

在萩蘆有一個特別的村莊——官林,雖然地處偏辟,但是因為一個人的名字,而拉近了同山外面世界的聯系。這里是蘇華的家鄉,一位“八閩巾幗英雄,婦女解放先驅”。青山綠水間的紅色記憶,如今串成一片鄉村振興的大風景。

時至初冬,官林村的景色更是醉人的。青山如屏,碧水潺潺,疊翠空靈的山巒,詩意的小橋流水,點燃了人們心中欣賞山色美景的火種。山坡上,樓房間,簇擁著一片片的枇杷樹,在樹梢間深抹著點點的果花,天然淡雅,像是掛著北方的雪花,甚是好看。同行的荔城區食品藥品行業協會監事長黃青鋒是常太洋邊人,他告訴,這是枇杷“解放鐘”品種。這白色的果花,映襯著腳下這片被紅色浸潤著的熱土,更令人留下歷久彌新的印記。真是:紅脈綻芳華,綠韻潤鄉村!

木蘭溪畔紅梅開,八閩巾幗第一人

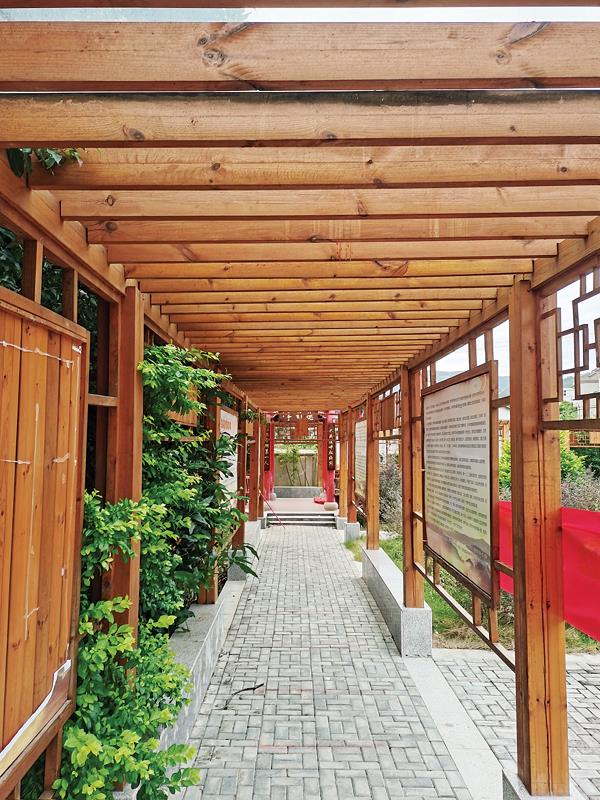

在暖陽下的果花間穿行,順著道路側的紅色標志,記者來到官林村地理位置高的頭份自然村,老革命蘇華故居即蘇華革命事跡陳列館坐落于此。故居為兩層土木結構的樓房,建于1920年,廳堂東3間、西2間,共6開間,占地面積300平方米。站在入云深處、視野開闊的故居,或環顧或俯瞰,攝進的是滿眼的巍峨青山,給人一種雄壯的力量,一種心靈的震撼。

這是閃耀在綠水青山間的“紅色學堂”。長年守候在故居的黃建成給記者講解各個年代蘇華同志的故事,蘇華是他的姑媽。一份詳實的資料,一幅幅生動的浮雕,一張張生動的圖片,吸引了莆田廣大黨員干部前往瞻仰革命先驅,開展愛國主義主題教育。崢嶸歲月留史跡,一張照片、一份報紙,平常的物件背后隱藏的是跌宕起伏的紅色故事,蘊含著激情澎湃的紅色傳奇。

蘇華,本姓黃,名德馥。蘇華,是她參加革命后的化名,含有“為中華蘇維埃而奮斗”的意思。1908年,她出生于莆田萩蘆鎮官林村一個貧苦的農民家庭。蘇華父親早逝,由母親田氏撫養長大。10歲左右,蘇華隨姐姐黃德園到莆田城里讀書求學,后考入咸益女子中學。中學畢業后,她回到母校城東小學當教員。1929年秋,蘇華與這些女青年教師一起參加了革命團體互濟會,并擔任組長。以后,每星期她都要下鄉發動農村婦女學習革命思想,組織婦女會等。因為積極投身革命活動,1931年7月蘇華正式加入中國共產黨。當時還吸收了黃春治、楊文淑、曾娉亭、鄭淑英等人入黨,建立了莆田縣第二個婦女黨支部,蘇華任書記。1932年4月,中共莆田縣委決定建立縣委秘密機關,蘇華被調到縣委機關工作。為了便于開展工作,縣委書記王于潔與蘇華、團縣委書記蔣聲與楊文淑、縣委委員王紀修(后任莆田中心縣委書記)與曾娉婷分別以假夫妻的名義作掩護,到涵江、福州、笏石等地開展工作。由于革命工作的需要,蘇華、王于潔兩人之間長期相處,逐漸由同志友情發展為革命愛情。火紅的革命羽翅燃燒起愛情的焰火,1932年兩人正式結婚。

1933年8月,迫于當時嚴酷的革命斗爭形勢,蘇華不得不將出生11天的孩子送給老鄉撫養,孩子8個月時不幸夭折。1936年,時任閩中特委書記的王于潔因叛徒告密被捕,并于1937年英勇就義。蘇華強忍喪夫失子的悲痛,踏著烈士的足跡繼續前進。

錚錚鐵骨英雄氣,耿耿丹心照汗青!

抗日戰爭爆發后,蘇華調到閩浙贛省委,擔任政治聯絡員,積極開展抗日活動,建立農會、組織抗日劇團。1938年,“泉州事變”后,她堅持在莆田地區恢復黨組織,擔任莆田中心縣委書記,對閩中地區的革命起了重要的作用。1939年,她隨閩浙贛省委轉移到閩北、南平、邵武一帶,開展游擊戰爭。1939年7月,中共福建省委第一次黨代會上,她當選省委委員,負責省委政治聯絡工作,翻山越嶺,跋山涉水,奔波于莆田、福州、閩北之間,喬裝打扮,穿行于敵頑之中,以堅定的信念、頑強的毅力,建立地下交通站、傳遞軍情、籌措款項、輸送軍需物資、護送戰友,開辟了“地下航線”。1944年2月,她只身攜帶閩中游擊隊攻打莆田涵江交通銀行,繳獲700萬巨款,在敵人的跟蹤下,安然脫險,最終將這筆巨款全交給組織。

解放戰爭時期,南征北戰的蘇華受黨組織派遣,于1949年6月福州解放前夕,帶著電臺潛回福州,與城工部的同志配合,為解放軍收集敵人重要情報。受到解放軍兵團首長的表揚。

新中國成立后,蘇華以極大的熱情投身于婦女工作中,先后任省總工會女工部部長,省婦委書記,第一、二、三屆省婦聯主任,省委組織部婦女小組負責人,第二、三屆全國婦聯委員。由于在全省婦女中具有很高的威信,曾代表福建婦女參加了亞洲婦女代表大會,受到了毛澤東主席和周恩來總理的接見。

山丘巍巍。綠水青山間聆聽紅色足音,感動于蘇華和王于潔的革命愛情故事。真是:木蘭溪畔紅梅開,八閩巾幗第一人!

綠色基因引活力,紅色印記放光彩

如今,官林村將蘇華等革命前輩的豐功偉績進行梳理,整理出紅色旅游板塊,守好紅色根脈,用好紅色資源,講好紅色故事,用好蘇華革命事跡陳列館等文化資源,把學黨史、悟思想、辦實事、開新局貫通起來,團結和帶領干部群眾聆聽黨史故事、感受發展變化,朝著全方位推進高質量發展超越全速奔跑。

同時,做足“紅色血脈+綠色基因”文章,將紅色歷史文化傾心融入到綠色風景中。

一直以來,包括官林村在內的萩蘆鎮依托山谷地形、山水生態,堅持綠色發展方向,主動融入莆田發展大局,從宜居、宜游、宜養著手,立足春有枇杷、夏有漂流、秋有龍眼、冬有溫泉的鎮情,挖掘資源稟賦優勢,集約整合旅游資源,依托便捷的交通網絡,把紅色旅游和味道山鄉有機融合,吸引更多的人來體驗紅色旅游,以此帶動當地群眾增收,推動共同富裕,實現鄉村振興。

科技創新是推進農業農村現代化的根本動力。萩蘆鎮始終堅持農業基礎地位不動搖,深入推進農業結構調整,大力發展“一村一品”精品農業,著力發展鄉域特色產業,做精做優現代特色農業,積極推廣農業“五新”技術,傳承好發展好科技特派員制度,以科技創新推動農業高質量發展,帶動農戶增收致富。官林村盛產枇杷、龍眼。果肉細膩等特點興譽海內外,涵江區“萩蘆牌”枇杷獲得國家認證,中國綠色食品中心許可使用綠色食品標志,如今家鄉的中老人都堅守著這片熱土,青年人都走南闖北,甚至走出國門。一張張“金票”從異國寄往生他養他的故鄉,給故鄉注下活力,一座座別墅拔地而起,社會治安隱定,村民安居樂業。

在生態康養悄然興起的當下,萩蘆鎮依托地下蘊藏的天然溫泉,構建起溫泉養生特色小鎮全域旅游發展空間格局。官林村的溫泉更是一絕:還保存五代十國時候軍閥劉存效開創南壇溫泉一處,距現在有1100多年的悠久歷史,聞名遐邇,慕名而來的人絡繹不絕,一到冬天“白霧裊裊,笑聲朗朗”,周圍的群眾盡情地泡洗,消除著一天的勞累,享受著大自然給予的恩賜。據說南壇溫泉跟一個美麗的傳說有關聯,傳說曾經有叔嫂兩人相依為命。小叔子是個啞巴,整天捏泥人,捏好放在屋子里,有一天晚上小叔子突然會講話,對他的嫂嫂說,明天雞叫頭遍叫醒他,嫂嫂又驚又喜,整個晚上睡不著,雞尚未叫,就叫醒小叔子,小叔子不知時辰到,一箭射向天庭,放出自己平時捏的泥人(天兵天將)。結果,時辰來到時,這些天兵天將缺腿少臂的不能參戰于失敗而告終,據說那是啞巴天子,天子出不成,不久地下就冒出溫泉,長年累月溫泉不竭溫度保持在42℃左右,給南壇地區的群眾帶來諸多方便。

這當然只是傳說而已,南壇溫泉的知名度卻是真真切切的!

蘇華革命事跡陳列館周邊的參天大樹,讓人回想起100年前落在故居邊上的種子。古樹上的那只白靈鳥,她俊俏的身姿掠過山川。

官林的景色是醉人的,官林的初冬是紅色的。追尋紅色,沒有終點。當紅色走過了昨天,走到了今天,還要沿著紅色走向未來。那一抹紅色,猶如官林的地熱溫泉,源源不斷地噴涌著熱量,總能令人在感受力量中馳騁想象。遙望,群山插天;近看,果樹成蔭,萬物沐浴在和煦的陽光中,生機勃勃,光彩煥發。沿著紅色足跡,蘇華家鄉的鄉親們在綠水青山的發展道路上延續遠大而堅定的理想信念,讓紅色印記再放光彩。