□黃黎強

李富

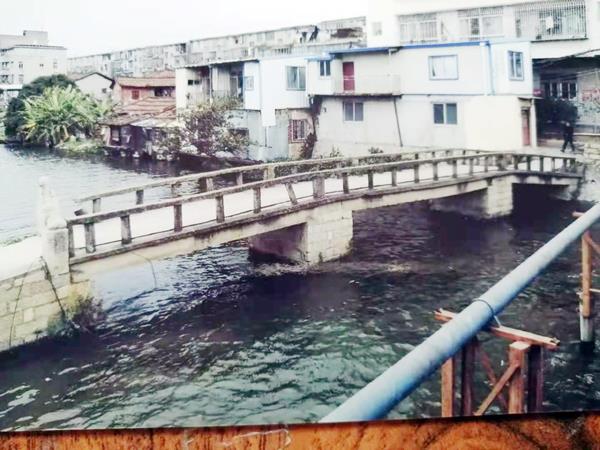

宮后放生池橋

延壽橋

塔橋

萬壽橋

宋代,涵江白塘李富是一個傳奇式的人民英雄。他是抗金英雄,是大辦公益事業的大善人。他散盡家財,在全縣境內為民造了三十四座大大小小的石梁橋以及堤壩、學校、寺院,所費累萬金,全省少見,全國少見。可以說,他是莆田歷史上杰出的大辦公益事業的英雄,歷朝歷代廣受贊譽。宋朝丞相陳俊卿、工部侍郞林光朝等人都對他備加贊賞。狀元黃公度稱贊他是“一代元良,百世師表”,是“忠孝仁義兼備”之人。

八百多年來,他捐金建造的三十四座橋梁,利濟四方行旅,繁榮地方經濟,有的至今還一直在發揮著重要的作用。以下擇其一二,分開敘述。

一、涵江境內

龍橋 后改稱新橋頭,在涵江舊鎮的南面。大橋創建于宋紹興年間,全長七八十米,共四墩五孔,十分堅壯。這座石梁橋成為白塘及南洋各地通往涵江,乃至福州的重要交通孔道。明景泰、嘉靖年間多次重修。據碑刻記載,明嘉靖倭禍,不少石梁被毀斷,大橋變成了危橋,行旅只得買舟擺渡過海,遇著大潮、暴雨,山洪爆發,海流洶涌,往往船毀人亡!

直到萬歷己卯年,三一教主林龍江聞訊,即刻派鳳山寺僧慧性上人到涵江募金重修重建。慧性上人克服種種困難,“持苦行,發慈心”募金倡修,鳩工伐石,又幾經波折,終于重造這座宋代古橋。慧性上人的功勞不能說不大矣。從此以后,人們便把他重造的新龍橋,直呼為“新橋”,“新橋”“新橋頭”一名便從此流傳了下來。

二百多年后,到清乾隆后期,新橋又多處崩壞。李富裔孫李彰德等人合族發起募金重修。

上世紀六十年代橋南、橋北各堆起了沙袋,交通因此阻斷,橋欄也嚴重毀壞。

上世紀70年代,為了保護行旅的人身安全,涵江(莆田)造船廠撥款,在新橋兩側造起了鋼筋水泥護欄,又用毛石、水泥填補大石梁之間的縫隙,抹平橋面上的坑坑洼洼。行人無不稱便。

上世紀八九十年代,有關方面從“紅旗閘”南端,沿著海道修了一條小公路通到白塘洋尾村。把新橋最南的一個橋洞填掉,橋洞上的大石梁變成了路面,大大小小的汽車每天從石梁上碾壓而過,其中有一二塊已壓斷,凹了下去。所以,新橋現在只剩四個橋洞。

上世紀九十年代,新橋先后被列為區、市兩級文物保護單位。如今,新橋仍是南北行旅重要的交通要道,每天橋上車水馬龍,人流如織。

萬壽橋 在涵江集奎村南面的大河上,宋紹興年間李富創建,石橋全長五十多米,橋面寬兩米,共七墩八孔,是涵黃古大道的必經之地。民間自古相傳,“先延壽后萬壽”,這句話說的是,當年延壽橋造好之后,李富命人把剩余的大量石料運到涵江集奎,建造萬壽橋,所以,這座橋石梁長短不一,橋墩之間跨度也不一,有的長四五米,有的僅三米多。

民國7年(1918)年底,南北軍戰爭期間,南軍從南面的后亭村向北進攻集奎,北軍占據萬壽橋頭拒戰,雙方激戰多日,所幸古橋沒被炸毀。

上世紀六七十年代,農村肥料短缺,生產隊(今稱村民小組)就組織部分農民劃船至萬壽橋周邊的大河上罱泥(挖河泥),用以肥田。導致河床下降,萬壽橋的橋墩也嚴重下沉,船只就無法穿過橋洞通行了。

上世紀九十年代,萬壽橋被列為區級文物保護單位。

塔橋 在白塘的西偏的大河上,東西走向,全長七八十米,兩端為引橋,中間設兩個橋墩三個橋洞,民國時期,塔橋嚴重傾斜,成為危橋。上世紀九十年代鄉人集資重建。把舊時的五墩六孔石梁橋,改為今天的新橋。因為橋東端的石欄柱上立有兩座四方形的石幢塔,故稱塔橋。石幢的四面各刻有佛祖像,古時為鎮橋之物。

上世紀九十年代,為了開發白塘旅游,有關方面又派人全面整修加固,以滿足游人日益增加的需求。

宮后放生池橋 在涵江上梧村東南角的大河上,全長近二十米,分二墩三孔,橋面寬約兩米,兩側石護欄上有古色古香的小石獅雕飾。這里自古是涵黃古大道的必經之地。宋李富創建后,歷經多次重修。到清乾隆年間,橋墩損壞,危及過往行旅。李富后裔,直隸州司馬李光文見之惻然,慨然捐重金為倡,李氏族人也紛紛響應,集腋成裘,眾力共成之,有石刻為記。

上世紀八十年代,修筑涵黃公路,在白塘西側、放生池橋東側十多米處建造一座白塘公路橋,造橋時兩邊須各筑一道土堰阻水。公路橋建好之后,工程建筑隊錯誤施工,突然把土堰挖開,結果白塘內的大水突然沖向放生池橋,橋墩一下子被沖毀,橋梁倒塌。后經上梧村民眾、老協會等多方嚴正交涉,工程隊只得重造放生池橋。如今,連橋頭墻上的乾隆碑刻也蕩然無存了。

五應橋 在陳橋村與東墩村之間的大河上,東西走向,這里也是古大道的必經之地,宋李制干創建。原為大型石梁橋,共五墩六孔,全長七八十米,故稱“五應”。

清乾隆年間,有一年春天大旱,橋下仍有水。至四月大雨驟至,洪水洶涌至橋下,南虛北實,三孔倒塌,但無人修整。不得已,鄉人只好架木通行,苦不堪言。兩年后,天又大旱,鄉人陳孟清、陳玉來父子捐金倡修,又得同鄉陳仲霞“四方力募”,大功終于告竣。

三十多年后,清嘉慶年間,涵壩大堤崩壞,海潮洶涌而入,下孝義七八座橋梁都被沖塌,五應橋又再次崩壞,情勢岌岌可危。人行其上,橋會發出怪響,所以,時人又把橋稱為“五響橋”。危橋難行,隨時可能倒塌,行人只得靠渡船過河。

后興化知府得訊,命西漳貢士曾光斗重修。曾光斗與白塘司馬李光文一同捐金為倡,重建五應橋,可是,大橋幾近完工,曾李二人相繼病逝,而橋欄等尚未建成。

但是,有人修橋,有人卻在毀橋。當時有一李姓不肖兒孫,竟連夜劃船去偷竊橋石,運往他處變賣謀利,五應橋重修功敗垂成。

上世紀八十年代,由政府及鄉人捐金重修。2005年鄉人又捐金重建,但新大橋已改為了鋼筋水泥大橋,形制完全改變。橋東端原有的舊古碑(斷)也早已不知去向。

吳橋 在東墩與顯應村之間的大河溝上,全長百米左右,宋承信郎李富創建,這里也是古大路必經之地。1958年發生大水災,有關部門在陳橋涵壩開大閘泄洪,導致水流洶涌澎湃,大橋竟被洪水徹底沖垮。

清寧橋 古時又稱涵頭市橋。北宋末,涵江宮口河北岸有一座靈慈宮,宮旁當時為涵江最有名的柴草墟市,每天到墟市購買柴草的、到宮中燒香求平安的民眾,紛至沓來。古橋為三孔石梁橋,橋體古色古香。

民國初,宮口河兩岸商棧眾多,商貿十分繁榮,商家捐金重整清寧橋,在橋面上澆注水泥,又在石橋兩側增建水泥鋼筋護欄,以利兩岸民眾通行。

魏塘前橋 在顯應村古大路上,為單門石梁橋。舊時,橋旁有孝子祠和鋪差駐地。上世紀八九十年代,村道改造,古橋也改建為水泥橋了。

吳坂橋 在都邠村,古時,這里為古大路必經之地。今已由村人拓寬改建為水泥橋。

榆溪橋 在上俞村大河上,古時為三門石梁橋。清同治年間重修。民國時,橋身傾斜,鄉人募金重修,并立碑記久。上世紀九十年代改建為水泥橋。橋兩側設鐵欄桿護欄。

此外,涵江延壽里、仁德里境內古時還有劉家前橋、真人宮前橋、圣墩橋、鎮前橋等,今已無從查證。

二、莆田城周邊

莆田縣城周邊河道縱橫,道路四通八達,故李富當年在這里建造的橋梁最多,有的甚至是大型橋梁,如延壽橋、七間橋、泗華橋等。以下擇要介紹:

頭亭濠橋 在拱辰村頭亭小村,宋時稱后埭通監橋,宋承信郞李富建,為雙孔石梁橋,橋面由五塊大石梁并排,十分堅壯。原距宋時北城門二里地。明朝洪武年間,擴建莆田城,頭亭古橋就成為了北門外的濠橋。北門又稱拱辰門,是古驛道的必經之地,南來北往的朝廷官員、文人士子、客商行旅終日絡繹不絕,日積月累,濠橋上石板都被磨得光溜溜的。清道光年間,城墻壞,橋也壞,辭官歸家的知縣、知州陳池養熱心公益,挺身而出,多方募金,重造城墻,重修壕橋。2003年后,城區舊城改造,北大路、后塘片區、縣人民體育場、莆田汽車站、東街口片區等全面拆除,拱辰頭亭也在拆遷改造之列,頭亭古村、古石濠橋、頭亭古戲臺等等古跡從此蕩然無存。

古柳橋 在莆田城南門外,宋紹興年間李富創建,為雙門石梁橋。明萬歷年間,兵部侍郎彭汝楠重建古柳橋,明末清初,古柳橋毀。后經重建、改建、拆毀,存“古柳橋”石刻今已運到市博物館內存放。

棠坡村橋 在莆田城南棠坡村,2010年前后,其地及周邊大片地方被拆遷改造成萬達廣場高樓群。古村、古橋均已不復存在了。

南寺東橋、南寺西橋 南寺即指南山廣化寺,以前廣化寺大門外至福廈公路之間為大片農田,面積當在數千近萬平方米。中有溪澗流過。二橋一東一西,橫跨于溪澗上。現東西二橋早已煙消云散。

延壽橋 在西天尾鎮延壽村延壽溪上,全長近百米,宋建炎、紹興年間李富創建。自古以來,這里是游洋與莆田之間來往的重要通道。南宋建炎二年(1128)李富捐金鼎建,到紹興元年(1131)當地評事官方天貺捐金助建竣工,行旅無不稱便。

明宣德年間,大橋歷經洪水的長年沖激,橋墩倒塌,大石梁墜落深水中。兩岸民眾無可奈何,只得買舟過渡。一到春夏大雨連日,洪水翻滾暴漲,渡船時常傾覆,商旅溺死者不可勝記。

明正統五年(1440)吳思諒出任興化府推官,慨然捐金為倡。興化府知府余炅、別駕劉忠等也極力支持。莆田縣丞鄭公勉、主簿唐禮,仙游縣丞劉某聞訊,也相繼捐助之。

于是吳推官任命延壽人方士學、黃季實擔任董事,日夜督造,他們“伐木于山,取石于海”,一共造起了12個橋墩,分13門橋洞。工程浩大,前后歷時一年多,才大功告竣。這是延壽橋歷史上一次大規模的重建工程。

明嘉靖年間,延壽橋在戰亂中遭到損壞,興化知府捐金重修,還在大橋南端建造了一座兩米多高的單門石坊,坊額上的文字記載了當時重修的經過。這座橋頭坊雖已斑駁滄桑,但至今仍挺立在橋畔。

清光緒初,延壽橋又被洪水沖壞,鄉人又多方募金重修。竣工之后,又將宋代直學士陳宓題寫的“延壽橋”石碣重新豎立在橋南,昭示古橋的悠久歷史。

龍橋 在城西龍橋村西山小村(今已不存)的溪流上,位于上下龍橋的分界點。舊時,常太山區的群眾挑著山貨就是從龍橋街,跨過龍橋到莆田城內售賣的。片區改造后龍橋消失。

泗華橋 又名五孔橋,在城西龍橋街與下鄭村的交界處,位于泗華陂的下游數十米處,這里是東圳水庫的泄洪區。古時為山區古大道的必經之地,宋李富紹興年間捐金創建,原為五孔石梁橋。

1979年古橋被洪水沖跨后,一直無人問津。下鄭村民及山區群眾出行受阻。后來村民紛紛登門請求鄭爛老人出面重造大橋。鄭爛,下鄭村人,原任縣九華農場副場長,他平時為人熱心,勇于任事。當時已退休。他當即滿口答應。

但重建大橋需要錢。他帶著董事會成員找到縣長,縣長卻讓他們自力更生。實在無法,鄭爛帶頭捐款二千多元,全村男女老少聞訊紛紛捐款。社會上男女善信也積極慷慨解囊。后卓部隊聞訊,也運來戰備用的木材支援,省交通廳也撥款數萬元支持。接著縣交通局、市交通局等有關部門也撥款支持。

經過幾年的準備,1983年11月泗華橋重建工程終于正式動工了。鄭爛身任董事長,克服重重困難,忍受了諸多委屈和非議。風里來雨里去,四處奔波。1986年6月,一座全長100米,寬4.5米,高6米多的大型五孔石拱橋終于竣工通車了。同時,董事會又在大橋東端建了一座泗華亭,以示紀念。鄭爛老人勞苦功高,雖沒得到什么表彰,但他得到了群眾的一致贊揚。

2012年左右,政府將泗華陂、泗華橋及溪流兩岸辟為泗華公園,有關方面還在橋面上鋪設整齊的石塊,在橋西增建一座吳公亭。大橋舊貌換新顏。

白杜橋 又名圣母橋,在西天尾白杜村,舊時為石梁橋。上世紀九十年代,與村中的祥應祖廟及廟旁祠堂山同列為市級文物保護單位。現白杜橋已不見蹤影。

澄渚橋 又名廟前橋,在澄渚村,為單孔石梁橋。今存。

吳刀橋 在吳江村,古時這里為村道必經之地。相傳唐代吳興修筑延壽陂時,有蛟龍興風作浪,陂危,吳興怒,持刀躍入大浪中與蛟龍相搏,最后同歸于盡,他的刀后被洪水沖到此地,故此,人們便把該村稱為“吳刀”。

陳倉七間橋 在城郊赤溪村,宋承信郞李富創建。古橋原為七孔石梁橋,全長六七十米,寬兩米多。后被洪水沖倒,僧德全等人相繼修建。

明初,橋又嚴重損壞,景泰六年(1455)里人姚福德募眾重修。嘉靖二十一年(1542)里人光祿寺少卿姚永又再次重修古橋,還在橋頭興建了圓光庵、觀音堂兩座佛寺。清代又多次重修。

民國22年(1933)十九路軍在福建宣布獨立,成立人民革命政府。蔣介石調集十多萬中央軍分三路包圍福建。十九路軍戰敗,從福州敗退南下,過了七間橋后,炸毀了古橋,以阻止中央軍追擊。

橋炸斷后,兩岸民眾出入受阻。數年后,才在兩岸之間架設木橋,橋面上鋪設沙土,以供人車通行。

上世紀八十年代,福廈公路全線拓寬,政府在原橋東側下游數十米處,另建了一座大型鋼筋水泥橋,橋面寬達十多米,分四車道,可供車輛同時雙向行駛。

下尾橋 在莆田縣城郊莘郊村,今存。

猿臂橋 在城郊三亭,舊為雙孔石梁橋,上世紀八十年代改建為水泥石拱橋。橋邊原有供官員臨時休息的亭子,稱滿果亭。因舊城改造,猿臂橋、古亭等大量文物同時消失。

郊東橋 在莆田城郊,又稱新蒲橋,橋長二十多米。上世紀80年代,改建為水泥橋,橋的兩側增設鐵管欄桿,以利通行安全。

龔墩橋 又名黃龍橋,在城郊莘郊黃墩村。原為四孔石梁橋,全長二十多米。上世紀八十年代改建為水泥橋,但舊橋墩尚存。

三、梧塘地區

漏頭橋 在梧塘漏頭村陡門頭,宋紹興年間李富創建。明代時一度改為陡門頭,用于排洪泄水。后又改為石梁橋,全長約五六十米,但橋面比較窄,今存。

埔頭橋 在梧塘埔頭村,全長數十米,上世紀七八十年代改建為水泥橋。

溪口橋 在溪口村,原為三門石梁橋,全長約三十多米。上世紀八九十年代由鄉里華僑捐金改建為水泥橋,橋的兩側還增建鐵管護欄。

李富創建的橋梁,還有一些由于時代變遷或者地境變化,如今已無法具體考證了。但史書上的記載,確鑿可稽。

李富憑一人之力,建造了三十四座橋梁,不求官府一文,不募民間一金,如果沒有為民造福的好思想,那是萬萬辦不到的!李富的德行,確實非同尋常,令人欽敬之至,值得大書特書。