□陳國松

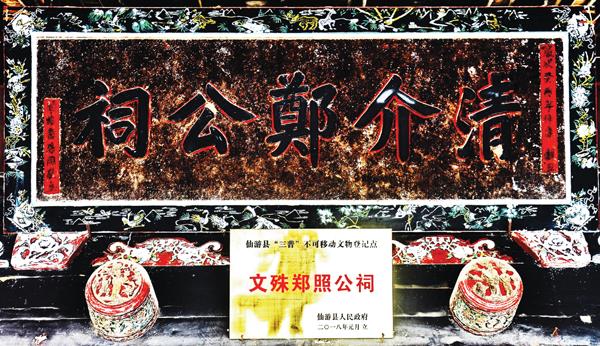

鄭照(1401-1471),字孔昭,號菊莊,仙游縣錢園人(今大濟鎮文殊村翁都)。他為官清正,勤政為民,兩袖清風,有“廉官第一”之稱。當地百姓為紀念他,在家鄉翁都下田生產組建起一座雄偉壯觀的“清介鄭公祠”,教育下一代繼承先輩為官清廉意志,現為大濟鎮政府“廉政教育基地”。

明正統元年(1436),鄭照由國子監生拔授江西安遠縣令,后又任德安縣令,53歲后因年老體弱告老返鄉,享年71歲因病逝世,墓葬于仙游縣東門外寶坑村。

鄭照從小精勤好學,操守耿介,后入明廷國子監念書,學業優異,被派任江西安遠縣令,連續三任(每任三年)成績卓著,后又任江西德安縣令,又是三任,為老百姓做了不少好事。

鄭照執政近二十年“操守甚峻,治政甚嚴,無妄費,不輕用民力,無貪利,不微占民財,無失政,無貽誤民事,無冤民,不輕視民生”,“凡事先于鄉老議定而后行,日常為鋪路修橋扶貧濟困解私囊”。在他近二十年的為官生涯中,經常親臨民間,和百姓拉家常,談生產生活情況,談勤儉持家等,了解民眾疾苦,村民有什么要求或建議,可以直接到縣衙里找他共同商議。縣衙要施新政或地方改造項目時,必和當地父老共商大計。他說,他是地方百姓父母官,百姓有事找他不必差役傳達。

按慣例,當時縣衙有一種合法收入,就是吏胥每月都要奉送額定的禮金給縣官,當敬縣官的特別辦公費。但鄭照把這筆收入全部繳公,大家被他的廉政所感動,連德安鄰縣匪盜都相約不去擾亂鄭照治境的社會治安。

江西七十三縣評政績鄭照居第一,九江府長吏鄭泰樞撰聯表頌:“七三縣簿書占最,億萬年蘋藻流芳。”英宗得知,特詔鄭照進京,鄭照辟曰:“微臣年老體衰,金鑾參禮下跪,唯恐體力難支。”為此,欽賜金鎖銀鈴,入朝免參,照于中秋節上殿見駕,英宗感他廉政愛民,敕封“廉官”,并賜西番進貢的白鶴十只。

鄭照恩封廉官,奸佞不服,英宗命欽差前往復查,卻查出奇跡:“七品縣令竟然家貧如洗,夫人擰麻織布為生,生有五子,無能撫養而送出四子,只留小兒繼嗣”,英宗聞奏,于“廉官”之下再添“第一”,為“廉官第一”并賜“賢令尹”,立“忠貞坊”為誌,且為送出的四子欽命“復姓歸宗”。江西巡撫兼按察使韓雍奉命呈送“廉官第一”御匾,落款書,“欽命江西地方巡撫兼按察使韓雍為九江府德安縣知縣鄭照立,忠貞坊建在仙游邑南鄭照祠堂前,楹上鐫刻戶部尚書鄭紀的撰聯:“廉政起風波敕封清官揚正氣,忠貞報社稷欽賜賢令傳佳聲。”

鄭照年到古稀告老返鄉,德安百姓夾道相送揮淚惜別,到家中,“其孫欲食鄱陽梨,公以一瓢清水喂孫兒”,狀元柯潛撰聯贊曰:“拜命治華封百里蒼生沾雨露,乞骸辭楓陛一瓢清水付兒孫。”

鄭照享年七十一歲,謚清介先生,安遠、德安民眾建鄉賢祠祀奉廉官,仙游縣令劉方為廉官遺像題詞:“青松比操,秋水同清,云端雙舄迥,花里一琴鳴,留西江之遭愛,祀鄉賢以令名,景仰先生之峻節,以祚后學之表率。”

為紀念廉官鄭照,逢年過節鄉親們及后代裔孫在鄭公祠舉行宗祠祭祀,必宰白鵝十只替代白鶴,當做欽賜祭品,以紀念先賢。