□吳作愛

革命先輩吳夢澤簡介

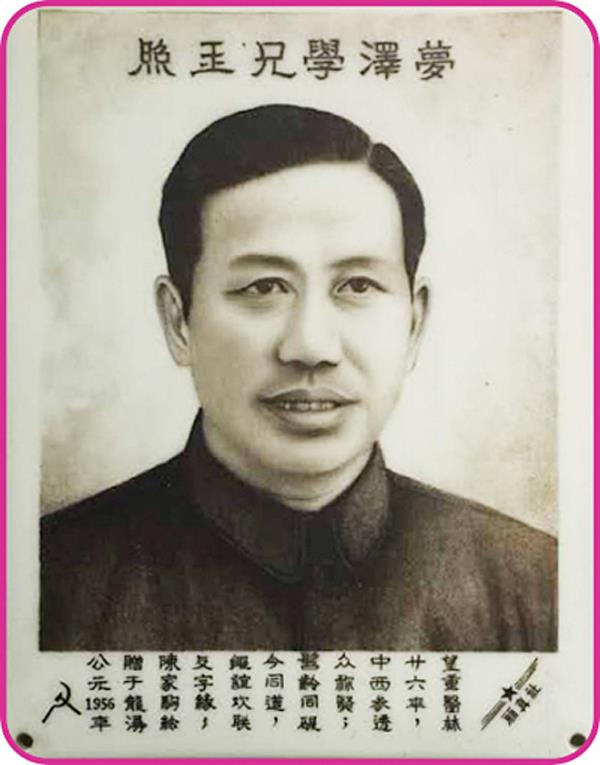

吳夢澤(1908-1983)別名黃弼、吳云山,出生于涵江區新縣鄉鞏溪村,莆田早期黨的領導者之一。1926年2月在莆田哲理中學讀書時參加陳國柱在哲理鐘樓創建的中共閩中首個支部,為共青團員,同年6月轉為中共黨員,后奉派往莆田廣業山區發展黨組織,建立莆田第一批農村黨支部。先后任中共莆田縣委農運委員、中共莆田北路區區委書記、中共莆田縣委宣傳委員會書記等職。1927年5月陳國柱赴中央請示工作時接手主持特區委領導工作,1928年12月奉調與陳天章一道負責江口工作,在東亭創辦列寧小學,組織少年先鋒隊。后按照福建省委指示,經常前往福清指導工作,幫助組建特支和農會組織。據陳國柱一九六三年十二月一日的《莆仙地區黨史資料(初期)》載明:“1928年夏,我(即陳國柱—摘引者注)離莆后,主要的負責者是黃經芳、宋耀華、吳夢澤、王紀修等人。到了1929年夏天,縣委全部改任,當時主要負責人是吳夢澤、王紀修、陳天章、陳兆芳、吳梅等人,1930年以后主要負責人是吳夢澤、王紀修、吳梅、張如琦等人。1931年以后主要的負責人是張如琦、吳夢澤、吳梅等。”從1928年起,吳夢澤在江口東源村村中心開云山診所作掩護,與上述同志領導閩中革命活動,在陳天章光榮犧牲后,他秘密收留扶養其嬸嬸母子。因醫術高明,建國后調福建省中醫藥研究所,至1983年底病故。

1956年初

1976年春

1979年夏

在幾位熱心學友一而再、再而三的鼓勵下,我終于提起筆來,記述莆田哲理中學的老校友——我父親的一些平凡小事。我想,這樣做,也許可以感謝父親的養育之恩,表達對父親的敬愛和懷念之情;同時也不至于辜負學友的殷切期望。

父親姓吳名夢澤,號云山,字子周。建國前從事地下黨工作時化名黃弼。1926年,父親在莆田哲理中學念高中時,加入中國共產黨,是莆田最早黨小組成員之一。他曾在黨內外擔任許多職務,出生入死搞革命,這些《莆田市志》中記載齊全,不再贅述。

1928年,父親和幾位同學的地下活動被當局發現,高中沒畢業就被退學了。從此父親一邊躲避國民黨的追捕,一邊學中醫,一邊在涵江、江口一帶活動。后來他從我爺爺那里拿到一筆錢,說是要到南京上大學,實際上他用這筆錢做地下活動的經費,并且在江口東源村開了個“云山診所”(診所的前身是壽安藥房),這時父親的公開身份是醫生。

抗日戰爭爆發后,父親攜帶妻小回到老家新縣廣宮夾漈,依然辦起“云山診所”,繼續開展地下活動。我們六個兄弟姐妹相繼出生,我們姓名的第三個字排列順序是:仁、義、信、愛、和、平。命名是小事,卻可見父親的用心良苦。透過名字,可以看出父親除了自己努力奮斗之外,還把理想和志向寄托在兒女身上。我們的童年是在戰爭年代度過的。記得我們兄弟姐妹,還有鄰居的小孩常常在房前屋后的空地上,在放學的路上,嘻戲追逐著,唱著父親自編的莆田方言順口溜,當時雖不知其所以然,解放后,長大了,才體會到這是父親給我們上的最樸素的政治教育課,在我們幼小的心靈里烙上了仇恨的印記。在家里,父親還常與我們一起聽唱哼唱《沒有共產黨就沒有新中國》,讓我們在人生的道路上懂得如何去熱愛共產黨!熱愛新中國!

建國后,父親參加農村土地改革運動。之后,1954年調到福建省中醫藥研究所(后來改成中醫藥研究院)工作。從此,父親專攻醫術,醫名就叫吳云山。不論嚴寒酷暑,不論山區沿海,父親帶領的科研小組都活躍在八閩大地的縣級醫院里。一年到頭,父親住在福州的日子屈指可數,父親與家人相聚的日子少得可憐,但為了祖國醫學的發展,父親無怨無悔。

父親搞科研的課題有的是在莆田醫院完成的。父親常說:“臨床十年,天下無可讀之書”,這說明當醫生的臨床實踐至關重要。父親每次來到莆田醫院,輪到門診,診室里外都擠滿了病人,每天中午十二點半過后,還下不了班。病人再多,父親也不急不躁,總是面帶笑容,“望、聞、問、切”認真細致,從不馬虎。而對那些素不相識、求醫心切找上門來的病人,父親從不另眼看待,總是認真地為每一位患者把脈開出字跡清秀而工整的藥方。當時,我在莆田二中任教,父親工作之余,常到學校看我,我的許多同事就托我私下找他看病,父親從未推辭。

父親有一次回老家,恰好有個病人要找他看病,而這個病人正是曾傷害我家親人極深的一位鄉干部的妻子。族內有些人反對給她看病,可我父親說:“醫生的職責就是救死扶傷,不能摻雜個人恩怨。”就這樣,父親給她看病,直到把她的病治好為止。

父親不但醫德高尚,而且對醫術精益求精。他熱愛學習,讀書看報從不間斷。記得解放初,老家的條件很差,父親白天工作,晚上總在昏暗的煤油燈下看醫書,直到深夜。父親還有勤動筆的好習慣,經常總結經驗,撰寫學術論文。福建省中醫藥雜志社向他約稿,幾乎每期《福建省中醫藥》都刊登父親的論文。父親說,這樣可以與同仁切磋琢磨。父親研究的成果顯著,1958年秋季曾到北京參加全國性的學術交流會。組織上對我父親也很關心和重視,由于他的表現突出,當時他的月薪從80元提到148元。

父親不僅治療常見病、多發病,他還治好了許多疑難雜癥。怪不得凡是認識我父親的人,都夸他態度和藹,開的藥方又便宜療效又好,醫術是一流的。當初跟我父親一起搞科研的年輕人,如今都成了著名專家,他們至今對我父親的醫德、醫術稱贊不絕。

父親在我們兄弟姐妹的心目中永遠是個和藹可親、知識豐富、出口成章、幽默風趣的人。記得小時候,我用“粉牌”練寫毛筆字,寫了個繁體“學”字,一個字就寫滿了整個“粉牌”。父親看到哈哈大笑,說“呀!要請箍桶師傅把字箍起來才行。”說完父親就手把手地教我。從那以后,我逐漸明白了寫字要注意筆劃順序,要注意漢字的結構。我上初中時,有一年春節,父親也休假在家。我滿心高興地告訴他,我已看完《紅樓夢》。父親接著就說:“你把林黛玉《詠菊》詩背給我聽聽。”一時間,我張口結舌。父親當即把詩背下來,并且一句一句地加以解釋。父親不僅教我背下這首詩,而且讓我懂得,看課外書也要動腦筋,除了理解作者的寫作意圖外,還要記住一些美詞佳句和精彩內容,這樣才能充實自已。記得全國剛剛推廣簡化字的時候,有一次,我給父親寫信,很快就收到他的回信。他信中的第一句就是:“你信末署名中‘愛’字中間多了一點,記住愛是甜蜜的,沒有眼淚。”看后我笑得前俯后仰。父親用他的風趣幽默告誡我要正確地書寫漢字。1963年秋季,我擔任一次校際公開教學,課文是《王冕》。上完課的當天,我到莆田醫院父親住處,告訴他,上課前我很緊張,差點忘了帶“小黑板”(當時教學的輔助手段)。父親聽了立即背出兩句“戰鼓喧天之時壯士遺弓,乘風破浪之中舟人忘楫”,把我當時緊張的情景形象地描述出來。我倆對視之后,都舒心地笑起來。還有一次,我倆一起乘車回山區老家。車開到萩蘆地段,我們乘坐的這輛車與對面開來的車差點相撞。兩輛車都停在那兒,等到小事故處理完了,父親把即景之作小聲地吟誦出來:“兩車接吻事稀奇,誤卻韶光二小時。勿道斜坡須著意,平原尤應緊操持。”這首詩直到現在我還記憶深刻。父親用簡單的28個字教育我:任何時候,任何地方,做任何事情都要小心謹慎。父親就是這樣把對子女的教育寄托于風趣幽默之中。

父親對子女疼愛有加。三年困難時期,父親在莆田醫院蹲點,我與父親接觸的時間比較多。他有時塞錢給我買點心,怕我餓著;他還為我買皮鞋,怕我凍著。那時我已經工作了,父親還為我的生活操心。我一次又一次深深地感受到父愛的博大精深,父愛之恩重如山。

父親也很重友情。每年春節回老家,都要邀幾位一起參加“土改”的干部相聚,對兩位家庭經濟特別困難的干部,父親總會掏點錢給他們貼補家用。

父親對子女關懷備至,對朋友解囊周濟,而他自己的生活卻非常儉樸。他煙酒不沾,從不吃零食。在單位食堂用飯,除了買菜外,從不買湯。他常說,飯后喝杯白開水一個樣。父親平素與水果無緣,他喜歡吃西紅柿,他說西紅柿亦蔬亦“果”,便宜又富有營養,一舉兩得,何樂而不為?他的穿戴樸素、整齊,內衣的領口、袖口破了,舍不得扔掉,總要我母親幫他補一補再穿。直到1983年12月去世前,身上還穿著我母親為他縫補過的棉祅。

1982年,父親退而不休,應莆田縣志辦的邀請,參加縣志編寫工作。之后,回到老家,繼續為山區百姓看病。1983年暑假,我回老家,看到父親消瘦體弱的樣子,我傷心地哭了。原來父親惡疾纏身兩年了,只告訴我母親一個人。二老瞞著我們兄弟姐妹,生怕我們擔心。看到我痛心的樣子,父親說:“別哭了。要是解放前我被國民黨反動派抓到,不是活埋就是槍斃,早就沒命了,能活到這個歲數已經賺了,知足了。”他還說“生老病死,乃自然規律,哭也阻擋不了。”即使病情已發展到很嚴重的日子里,他還堅持為父老鄉親看病。母親勸阻,他的回應是:只要我在世一天,就有責任為患者看病,為病人排憂解難。后來經我們兄弟姐妹以及親朋好友的勸說,父親才答應到莆田醫院住院治療,可是已經到了食道癌晚期,唯一的辦法就是掛瓶延長生命。父親單位的領導知道了這件事,十分關心,不僅親自到醫院看望,還讓我弟弟、妹妹(他倆與我父親同一個單位)回莆田照顧我父親,并且交代:你們的假期不限,能照顧到什么時候,就到什么時候。在病床上,父親還是手不釋卷,他指定我送去《唐詩三百首》《宋詞賞析》等。每天傍晚是父親最高興的時刻,因為在莆田司法局工作的我表哥都會給他送來幾份報紙。父親邊掛瓶邊讀書看報,四個多月如一日,難怪醫院里的護士、病友都對他投以驚訝而又敬仰的目光。

就在父親住院期間,那是1983年10月,有一天,傳來喜訊,說父親的離休手續已辦好了。我們一家人都高興得無法形容。父親始終相信黨組織會給他一個公道的結論,那一天他也特別地高興和激動。

在醫院里,父親與病魔抗爭的毅力令人敬佩。他始終那么淡定,對漸漸逼近的死神,父親心中了然,但他毫無懼怕。一個星期天上午,我來到病房門口,一位護士悄悄地對我說:你父親清晨脈膊異常,很危險,現在好轉了。我走進病房,父親輕聲地對我說:今天,我差點就要去見馬克思了。日子一天天地過去了。我清清楚楚地記得,那是1983年12月29日晚上8點,父親與世長辭了。一家人悲痛欲絕。我真真切切地聽到我那知書達禮、善良賢惠的母親哭訴著:夢澤呀!你一身醫術,滿腹詩書,就這樣說走就走了……

歲月流年,最難能可貴的是父親的信仰與執著始終不變。建國前,他跟隨中國共產黨鬧革命,置個人安危于不顧;建國后,他響應黨的號召,當個白衣戰士,成為名醫,救死扶傷,為傳承祖國的醫學做出貢獻。他用自已高尚的品德、高雅的情操和人格魅力影響著子女,用他獨特的方式方法培養教育子女,讓子女健康成長,堂堂正正做人,兢兢業業做事。父親是平凡的,也是偉大的!我愛父親,我還沒做夠父親的女兒!如果父親泉下有知,我要大聲地呼喊:爸爸啊!來生再世,我還要做您的女兒!(2016年12月27日)

注:作者吳作愛退休前系莆田一中高級教師,本文由莆田二中《聯誼園》報提供。