□陳開中

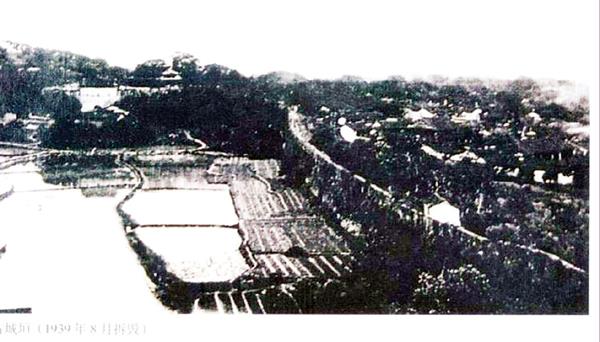

興化府城西門城門樓舊照

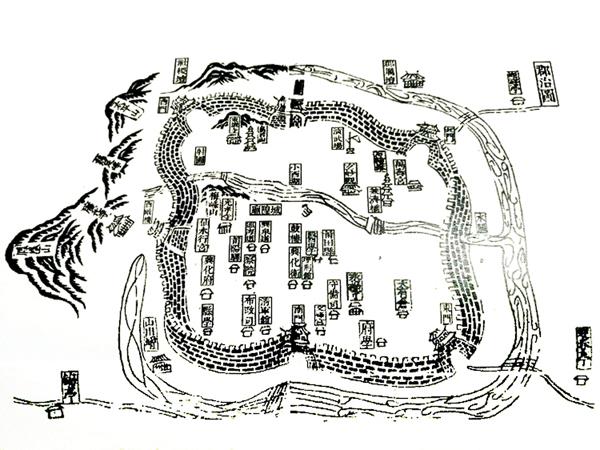

明興化府城示意圖

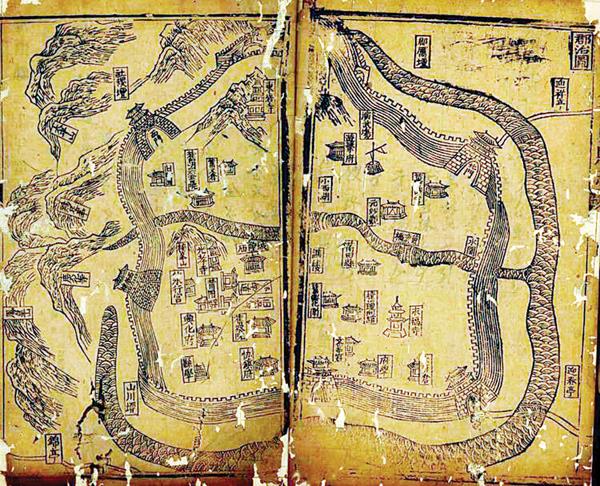

清興化府城示意圖

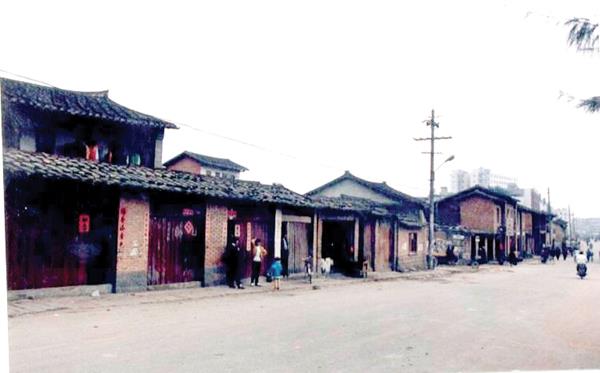

興化“五城門”東側民舍

興化府城西門城墻一瞥

我的家鄉在莆田廣業山區,懂事伊始,“城里”一直是我心生向往的地方。少時常隨祖父到莆田姑母家,有幸徜徉在“城里”的大街小巷中,初識了古城的熙攘和滿目的琳瑯。工作之后,常行走在莆田的坊巷之間,那些觸動靈魂的相遇,總能在心底激起最溫柔的感動。再年長,已能品味千年時光下古城的厚重,歷史的畫卷常常在懷舊的心坎上散發著芬芳。興化古城,以其獨特的歷史古韻在興化平原上熠熠生輝。時光回旋,千年興化古城的畫卷緩緩展開……

興化郡治,山川形勝。《莆陽比事》載:“北枕陳巖(1),南揖壺公,東薄寧海,西縈石室,木蘭壽溪,環流左右,山川人物,獨甲他郡”。宋太平興國四年(979),游洋人聚眾起義被平定后,宋太宗翻閱《游洋圖志》,“念游洋地險,欲以德化之”,遂劃出仙游縣的游洋鎮(今游洋、石蒼、鐘山、象溪等鄉鎮),莆田縣的百丈鎮(今莆田大洋、新縣、莊邊、白沙),永福縣(今永泰縣)的陳山頭和福唐縣(今福清縣)的百丈嶺等村落設置縣治,取名興化,寓意“興德化民”,此即“興化”一詞的由來。同時設太平軍以領之。第二年改太平軍為興化軍,并將原屬泉州管轄的莆田、仙游兩縣改隸興化軍,從此,興化軍轄莆田、仙游、興化三縣,軍治亦設在游洋。宋景炎二年(1277)改興化軍為興安州,元至元十五年(1278)興化郡改為興化路。元皇慶元年(1312)興化縣治由游洋遷往莆田廣業里湘溪。明洪武二年(1369)改興化路為興化府。明洪武十二年(1379)擴城后,明、清皆稱“興化府城”。興化郡城亦是附郭莆田縣治所在地,俗稱“莆田城”,今位于莆田市人民政府所在地的舊城區,謂之興化古城。

興化郡城創建于宋太平興國八年(983)。初筑子城(古稱牙城),以守護官署衙門;同時,建崇樓于軍治之前,以鳴鼓角,此即興化軍子城的城門和門樓,亦稱“譙樓”,俗稱“鼓樓”。又筑土垣為外城,以環居民,此為興化軍初建軍城。宣和三年(1121)改建磚城,紹定三年(1230)再改為石砌。明洪武十二年(1379),興化府以軍城擴建為衛城。新城“乃越舊濠,跨烏石山東麓,歷前埭、后埭,與舊城合”,稱興化府城。嘉靖四十三年(1564)建羅城。萬歷九年(1581),擴建西北隅的城墻,圍烏石山在內,即所謂“重城”也。宋宣和三年(1121)更筑軍城時,并設五個城門:東曰“望海”,西曰“肅清”,南曰“望仙”,北曰“望京”,東北曰“寧真”。洪武十二年(1379)興化府擴城時,府城改設為四個城門:東門,仍舊稱“望海”;西門,堵塞舊西門,新設西門沿舊名曰“肅清”;南門,改“望仙”名為“迎仙”;北門,即城北開新門曰“拱辰”,俗名“辰門”。遂廢宋軍城之北門即“望京門”、東北門即“寧真門”。隆慶五年(1571)重建古譙門時,并改東門曰“鎮海”,西稱“永清”,南為“迎和”,北“拱辰”不變。清乾隆五十九年(1794),重修府城時,改西門“永清”名為“來鳳”。各城門皆建有城門樓,城門建為甕城。清朝興化古城進一步修繕,成為一座完城,雄偉堅固。興化古城號稱“石興化”,與“銅延平”“鐵邵武”并稱閩“三大名城”。譙樓坐落在子城的城臺上,坐北朝南,面向十字街,正對著古城迎和門。樓高三層,三重屋檐,譙樓是興化府城唯一的標志性建筑。民國17年(1928),閩省修建福廈公路穿城而過,增設西南、東北兩城門,民間俗稱位于舊車站北偏即龍門下的西南門為“五城門”,位于東巖山下校場坡東北偏的東北門為“六城門”。民國28年(1939)抗日戰爭全面爆發后,國民黨第三戰區司令顧祝同以“攻守便利”“拆城池,淪陷易于反攻”為由,拆毀沿海12座城垣,其中就有興化這座千年古城的城墻。古城墻毀于一念之間,蕩然無存,化為廢墟。后來,興化古城遺留下來的古建筑也變得支離破碎,興化古城失去原來的歷史脈絡。千年古城的核心區,處在興化古城原址上,許多大宅大都是明建清修。作為莆田建制沿革縮影的興化古城,街巷縱橫相連,現存的六個街巷,仍留存當年的風貌與格局。

興化古城漢晉時即有北人徙居于此,驛前西州有古老的龍津廟,傳說“其中井泉靈異,胡道人修真于此”。梁太平元年(556)重建,改名“太平社”。聚族而居的歷史最遲形成于唐代,據《欖巷文峰陳氏族譜》載:欖巷陳氏由廣業里(今莊邊鎮)遷莆城,譜內有陳仁璧作《興化軍廳璧記》,中有“易都巡檢廨署并仁璧舊宅以為軍”。《八閩通志》亦有載:“萬安水陸院,舊為敬善院,唐開元中建。”此地即文峰宮舊地萬安水陸院山門。宋《莆陽比事》亦有“水陸院前謝”為“教授瑩之族”之載。興化古城先民聚居于此由來已久,自唐以來這里已是街市繁華,歷千余年。

莆陽人文薈萃,“十室九書堂,龍門半天下”。鄭露三兄弟在南湖山創辦了南湖書堂,揭開了莆田書院文化的千年歷史。興化府城還是一千三百年中國古代科舉史上的活化石。“科甲之盛,甲于閩中”,是中國歷史文化名城中進士、舉人密度極高的古代府城。在興化府城中,其中就有著名的興化學府,它位于府學前街,俗名“學前街”,在興化古城東南偏即南門內橫街東,即今擢英中學校內。唐時這里是莆田縣學,宋為興化軍學,元明清皆為興化府學,廢科舉后,民國以來,在這里創辦省立第四師范學校,此后校名屢有更新,學校更改為福建省立莆田中學,此即莆田第一中學前身,這里是莆田近現代教育的搖籃。

清知府馬夔陛有《登樓記》云:“暇日與諸君登樓而覽莆陽之形勝,壺公、九華、木蘭、壽溪環拱映帶,山川之秀洵甲閩中矣。”后人盛贊興化人杰地靈,古城繁華錯落。

巍峨的古譙樓歷來是莆陽人民登高覽勝之地,登古譙樓,在那些紅磚厝與門樓的青石里,總能尋找到古城歷史的點滴記憶。清代邑人陳池養登上譙樓,就曾作七律詩贊譽荔城勝景:

岑樓作鎮仰巍峨,百里莆陽竟若何。

鄭白渠開原野沃,崔盧族聚故家鄉。

青山有日回佳氣,綠水終年障巨波。

此會登臨聊極目,能無長嘯發高歌。

古譙樓歲月變遷,歷經火災、戰亂,幾經廢興……紹興六年(1136),崇樓失火焚毀。當年知軍劉登重建,置更鼓刻漏于其上,故亦稱“鼓樓”。南宋德祐二年(1276),宋王室南下,元兵過莆,陳瓚、陳文龍守城拒敵,城陷殉國,元兵“屠城三時,死者三萬余人”。興化不時仍有寇禍,侵毀路城。至正十四年(1354),興化路同知關保就舊址重修路城。元末兵亂持續十年多,城池不斷被毀圮。明洪武二年(1369),為鞏固海防,以防倭亂,興化衛指揮李椿重新葺繕舊城。明成化年間(1465-1487),倭禍頻發,再修四門樓,興化衛建東門,郡、縣建西、南、北即拱辰、肅清、迎仙三門。城堅池深,古城煥然一新。明嘉靖二十二年至四十二年(1543-1563)二十年間,古城淪陷倭寇之手達十五次,焚掠之余,死傷無數。史志稱“莆中文物,同歸于盡”,一派“庭堆白骨人蹤少,鬼哭荒村日色昏”(明代莆籍工部尚書康大和《倭平返鄉》詩)的悲慘景象,“止存衙舍,終日行不見一人”。巍巍譙樓,自然也在劫難逃,被倭賊放火焚毀。這場倭患,是興化史上一場腥風血雨的大劫難,給興化人民造成的生命財產損失和精神創傷,讓人久久難忘,以致其子孫后代仍刻骨銘心地以“做大歲”的隆重儀式,告祭罹難先祖的在天之靈。譙樓現存建筑物,系清代康熙年間(1697)重建。古譙樓也曾破敗過,清嘉慶七年(1802),馬夔陛任興化知府,與士紳鄭遠芳等倡議重修鼓樓,“仲夏經始,孟冬落成”。馬夔陛撰《天一樓記》,石刻碑記至今仍置于樓上,“天一樓”也成了清代古譙樓的又一別稱。如今,歷經世間滄桑的古譙樓,依舊巍峨屹立著,仍是興化古城最引人注目之所,也是我常去的地方。有人說,愛上一座城,是因為城中住著某個喜歡的人。其實不然,愛上一座城,也許是為城里有疊疊厚重的文化記憶。興化古城走過千年,已經深深烙進莆陽人的心里……

走進歷經歲月風雨洗禮的大宗伯第,令人感慨不已。這座府第是研究明代官宅重要的歷史建筑。古城里,還有很多古老建筑,像林揚祖故居、郭尚先故居、彭鵬故居、冬卿舊第、陳尚書第等等,這些古色古香的官宅府第,是莆田贏得“古代進士第一鄉”之譽的歷史見證。在書香滿路的坊巷,莆田第一任縣令陳邁就定居在這里。宋時此巷科甲聯芳,朱紫世第居多,于是就有了“朱紫巷”之名。到了明代,這里科甲進士、名門望族聚居,朝廷賜建敕封的牌坊林立,此巷又有了“坊巷”之稱,這一地名一直沿用至今。它是興化府古城最早的一條古巷,亦是“文獻名邦”“海濱鄒魯”的歷史見證。

如今,在三清殿里面,四個城門的門額被鑲嵌在其碑園的墻壁上,靜靜地等待后人的憑吊,它的留存見證著那個時代,也為后人的聯想留下了更多的可能。古譙樓與六條街巷的古城遺存告訴我們,這里曾有一座千年的古城。興化古城,與其它古城相比,城垣已然消逝了,或許,她并不完美,但它的存在,昭示著她的久遠和厚重。

穿梭在古老的街巷中,我無數次用腳底丈量這座古城。在這里,你可以感受著歷史的溫情與詩意,沉靜與溫婉;在這里,你可以感受到歲月變遷的淡定與從容;在這里,你能感受到許多耐人尋味的往事和風景,在時空鋪成的道路上,留下一串串古樸而端莊的印記。

此時此刻,再一次登上被時光精心雕刻的古譙樓,眺望一馬平川的興化平原,壺山蘭水盡收眼底,木蘭溪蜿蜒東流,一灣碧水映藍天,遠處的壺公山巍然矗立著。這個時候,千年古城的輝煌和靜謐,與眼前的壺山蘭水對悟,細細品味柯潛“見了壺公山,聰明花會開”的民間傳說,心頭的喜悅油然而生。

興化古城,光陰悄然從指縫間滑落,找尋千年古城的風情,壺山蘭水間遺落了時光,思戀化成一曲悠遠的歌。興化古城,把世間的悲歡離合,刻在時光的記憶之中,眼眸中,那一抹美麗,在長長遠去的光陰中如花綻放;慢行其中,我仿佛成了畫中之人。

注:

(1)陳巖:即今九華山。莆田九華山層巒疊嶂、翠峰如簇,形如九朵蓮花,故有“九華疊翠”之稱,系莆田二十四景之一。此山還有別名:因落日余暉映照山峰而稱“霞山”;因山形如筆架而稱“筆架山”。九華山最為古老的稱謂是“陳巖”“陳巖山”“仙公尾”。相傳漢代有陳胡二道人來自北方,在莆田擇勝而棲。姓陳的上九華山,姓胡的上壺公山,后皆得道成仙,故九華山有“陳巖”諸稱。