□文/圖 阮其山

廣東潮州韓愈祠

越王井

劉克莊為丁伯桂知南海縣贈詩

丁伯桂(公元1171—1237年)字元暉,宋代興化軍莆田縣城廂人。是南宋中期一位著名的御史和諫官。他論事鯁直,力扶世道,切中時弊。史家稱他“侃侃正色,有古爭臣之風”,邑人名臣劉克莊詠詩贊他:“諫書百世尚流芳”。

丁伯桂出身于仕宦之家。祖父彥先為北宋仁宗寶元初年進士,是莆田丁氏的第一個進士。初任知縣,官終秘書郎。三個侄子也是進士出身,分別任縣主簿、縣丞、州學教授。伯桂兄弟八人,在科場皆有名聲。伯桂子南叟,任泉州市舶(港)務監。侄子南一為潮州府學教授。彥先廉仁剛正,教子有方,一門詩書繼世,對丁伯桂的志向、品格及其仕途產生了深刻的影響。

宋寧宗嘉泰二年(公元1202年),丁伯桂考中進士,由此步上仕途。他居官三十多年,歷經地方與朝廷多個職務。先是授任永春縣尉(從九品),屆滿轉為寧德縣丞,改任浙東路(今浙江)定海三石橋酒庫監官,廣南東路(今廣東)南海知縣,梅州府教授等職,入朝后嘗出任肇慶府通判(輔佐監察州政,由朝廷選京官任)。

一、居官為民,民心信服

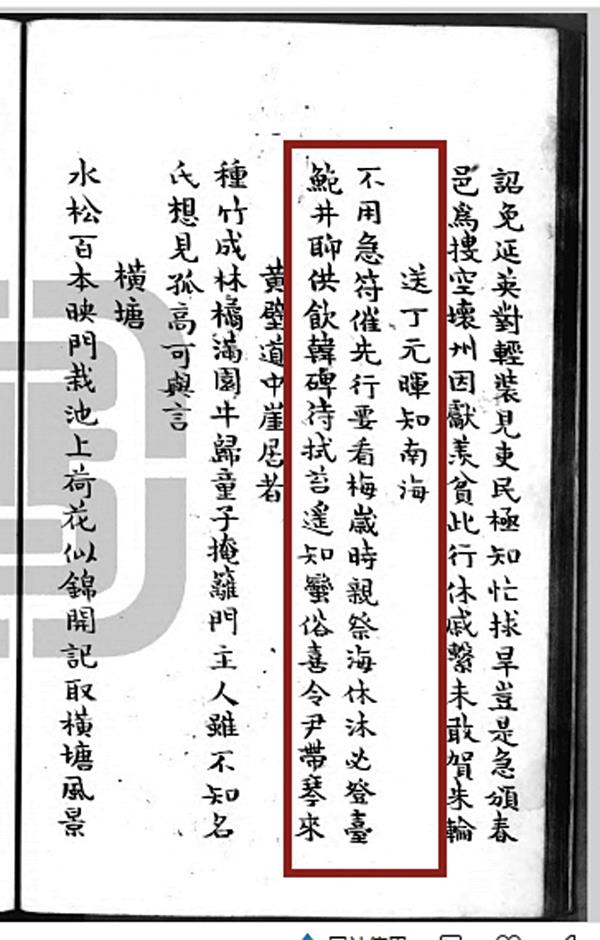

丁伯桂赴任廣南東路(今廣東)南海(今廣東佛山市南海區)知縣。行前,劉克莊嘗撰詩為其送行。詩云:“不用急符催,先行要看梅。歲時親祭海,休沐(休假)必登臺。鮑井聊供飲,韓碑待拭苔。遙知蠻俗喜,令尹帶琴來。”(《送丁元暉知南海》)

當時廣東南海縣是未開化的嶺南蠻荒之地。劉克莊贈詩寓意深刻。梅花清雅美秀,凌寒飄香,象征清廉高潔、孤傲堅貞、奮勇當先的品格,也是世間友情的象征。劉克莊囑咐“先行要看梅”,是勉勵他上任前先要以梅花傲雪御寒的貞潔品性,確立清廉堅貞的信念,居官清正。要發揚唐名臣、潮州刺史韓愈,辦教育、驅鱷魚,為民眾做好事。

唐中書舍人、刑部侍郎韓愈,上表極諫唐憲宗遣使迎接佛骨入宮,被貶為潮州刺史。韓愈以戴罪之身,履行國家臣子的天職。任上關心民瘼,興利除害,以濟民困。

潮州湫水多鱷魚,殘暴酷烈。“鱷魚大于船,牙眼怖殺儂。”韓愈詢吏民疾苦,皆曰:“食民畜產將盡,以是民貧。”鱷魚之患,過于猛虎蛇之害。想百姓之所想,急之所急。撰《祭鱷魚文》祭鱷,以羊、豬投惡溪之潭水,以與鱷魚食,驅除鱷魚。又選材技吏民,操強弓毒矢,必盡殺乃止。經數次圍剿,多年困擾百姓的鱷魚被驅除。時潮人未知學,韓愈倡辦潮州鄉學,舉薦地方賢能主持州學。延選人才,傳播中原先進文明,使蠻荒之地潮州,發生了翻天覆地變化。韓愈遂被潮人奉為神。宋潮州通判陳堯佐建韓文公祠紀念,祠內有蘇軾等歷代名人碑刻。

“韓碑待拭苔”是說,等待伯桂去擦除青苔閱讀韓碑,重溫韓愈為民辦事的事跡。“歲時親祭海”是說要關心民瘼,為民除害。“令尹帶琴來”,“令尹”泛指縣、府長官,“琴”象征文化,寓意老百姓喜迎縣官興教辦學,帶來文化。劉克莊的詩是對丁伯桂走馬上任的最好臨別贈言,寄托摯友的愛心和熱切希望。

史籍記載,南海縣有南越王古井,井水味甘,為玉石之津液。傳說南越王趙佗長期飲用此井水,保養身體,長命百歲。此井后來冊封為“玉龍泉”。丁伯桂到任后,見井邊百姓排長隊取水,常發生沖突,就派人修井,鑿了九眼的井蓋,方便百姓同時汲水。

其后,丁伯桂任廣東梅州府教授和肇慶府通判等職。族譜記載其通判肇慶府任上,“清廉耿介,執法嚴明,奸豪凜畏,民心信服,一境肅然”,出現全境安定平靜,秩序良好的局面。又于任間主持纂修《肇慶府志》。他曾經對人說:“居家如此,居官如此。若為富貴謀,非所學矣。”這正是中國士族精英們所奉行的“修身齊家、治國平天下”的人生取向。

二、鳳鳴朝陽,指陳朝政

在朝廷,丁伯桂歷任提轄雜賣場(掌管采辦宮廷與官府所需各物并出售多余物資處理剩余物資)、官告院(掌管文武官將校告身及妃嬪、王公、內外命婦封贈事務)、太常寺主簿(掌禮樂、封贈、郊廟、社稷、壇壝、陵寢事務,從八品)、宗學博士(宗室子弟學校的教職,正八品)兼樞密院編修官(掌編修《經武要略》、刪定諸房例冊。正八品)等多部門的職務。雖無大起大落,卻往往滯職不前。自從九品的永春縣尉至正八品宗學博士,居然走過整整三十年時光,不禁令人扼腕一嘆!正如其摯友、邑人劉克莊所云:“同輩多已超擢(越級提拔),公獨久次(久居官位)也。”足見朝廷人事之腐敗,同時亦折射丁伯桂端方正直的品格與作風。

當時的政治背景是,宰相史彌遠(浙東鄞縣人)貪功擅權,用人唯親,極力排斥閩人,尤惡莆士。原宰相陳俊卿子陳宓、鄭僑侄子鄭寅等端直之士,皆掃影滅跡,于是朝無莆人。丁柏桂本擬出任廣東循州(治今廣東惠陽)知州,朝辭時僥幸被留在朝廷任提轄雜賣場之職。

面對個人半生的凝滯暗淡仕途,丁伯桂并不為意。仍然以忠君報國的情懷,密切關注時局的演變,借機指陳朝政闕失,直言無隱。

宋理宗紹定四年(公元1231年)九月一夜,京都臨安(今浙江杭州)突發火災。負責京城皇宮衛戍的禁軍統領、殿前司副都指揮使馮棚,卻率衛兵保護宰相史彌遠的相府,而錯失時機,致使大火漫延,太廟和三省、六部、御史臺、秘書省、玉牒所等中央首腦官署均被燒毀。事后有人作詩《哭都城火》譏諷云:“殿前將軍猛如虎,救得汾陽令公府,祖宗神靈飛上天,可憐九廟成焦土!”

火災后,宋理宗下令賑恤救災,并詔朝臣指陳朝政之失。時任提轄雜賣場的丁伯桂應詔上書曰:“此年風雨反常,疫氣流行,卻安然不悟,天安得而不怒?怒則激,激則烈矣!宗廟化爲廢墟,先王神像遭受驚動。陛下理所應當臨供奉祭祀宗廟,理所應當頒行罪已詔,亦理所應當哀痛。然而仍舊避忌更換皇宮衛戍禁軍的步兵、騎兵二帥,他們只知有陛下宮室,只知有大臣私家府第,而不知有祖宗神廟,這并不是對陛下的忠,對大臣的愛。凡是有大感悟,必定有大改革。當今貪酷之吏滿天下,皆是權勢庇護他們,通過賄賂起用他們。參加選拔的人,取舍變通權在吏胥之手;已在官署的人,奔走于高官府上的差役奴仆之門,疏通門路。宰相知道這些嗎?”直指朝政熱點、焦點,抨擊人事腐敗。

次年,作為朝官的丁伯桂,應命輪流上殿指陳時政得失,當面同宋理宗對策。曰:“開創朝政以來,通常的辦法是進賢退不肖(引進提拔賢能,罷退不才)。現今的進退賞罰,一切反常。應當盡拔臺萊之士(喻美德的君子賢人),布滿朝官的行列,而不要培植蕭艾(臭草艾蒿,喻品質不端的人)。盡力派遣有才學德行的人,參雜融合州郡的官員,不用虎狼般的貪吏人在身邊,從而興起忠誠鯁直的風氣,排斥煩瑣嚴苛的惡俗。這樣,誰敢不佩服真正的郡縣官呢!”當時的朝廷死氣沉沉,奏疏一出,如同鳳鳴朝陽,打破朝廷長期沉默的空氣,令人耳目一新。

當時同輩的朝官多已越級提拔,唯獨丁伯桂久居官位,滯留了六年才升為正八品的宗學博士(宗室子弟學校的教職),直至奸相史彌遠死去后,他的仕途始逢生機。

紹定六年(公元1233年)十月,奸相史彌遠病死,宋理宗在被駕空冷置十年后始得親政。遂改元端平,實行新政,實施了一系列革除弊政的措施,史稱“端平更化”。時任宗學博士兼樞密院編修官的丁伯桂,再次上殿輪對,當面策對時政利弊。

他未改鋒芒畢露,一針見血的風格,直言政弊,曰:“居憂者汲汲起復,舉世無孝子;注闕者汲汲奏辟,舉世皆奪士;嗜進者往往因輿臺以通權要,舉世無知廉恥之人。”意思說,因父母喪丁憂在家守制的人,尚未滿期就急不可待地應召任職,世間就沒有孝子了;在官冊登記候補的人,迫不及待地受薦舉征召為官,世間就會喪失士人的品格;熱衷于做官的人,往往依靠官府的奴仆去串通權要,舉世就沒有知道廉恥的人。應當扭轉這種風氣。皇上既有威權,親自提拔使用不依附宰相的人作為耳目,首先任用洪咨夔和王遂。”洪咨夔和王遂二人都是正直敢言之臣,一個月后,二人果然都詔任監察御史。咨夔官至刑部尚書,王遂官至權工部尚書。

史彌遠以奪儲篡位之功,居宰相專政達二十五年之久,臺諫完全被其所控制。奸相一死,理宗改元,欲有所作為,實行新政,延攬賢才,斥逐奸黨,親擢臺諫,先后任命臺諫四十余人,這正是丁伯桂上殿對策所論的中心話題。

三、御史臺上,論事鯁直

端平元年(公元1234年)五月,伯桂拜監察御史。監察御史的職責是檢察六部、百司政務,糾其謬誤,兼進諫諍言,議論國家大事。伯桂一到御史臺之初,就初露鋒芒。

當時宋理宗推行新政,急于求成。居然不自量力,出兵欲收復三京,進而收復中原失地,以建希世之功。伯桂極力諫勸。曰:“當年宰相輕信兄子,欲交結韃虜(蒙古)滅金,已是十分荒謬。今更化未及數月,就倉猝欲收古人‘七年即戎’(民眾訓練七年,方可當兵打仗)、‘十年生聚教訓’(用十年時間繁殖人口,發展生產,教育人民,訓練軍隊,積蓄國力)、‘百年勝殘去殺’(用一百年時間才能教化人民從善,從而廢除死刑)的功效,不是更加荒謬嗎?”主張加強江淮一線的守備,以增加一道防線。不久收復三京的軍事行動果然失敗,蒙古兵分三路大舉侵宋。

其后,丁伯桂又針對時事和朝政再次規諫“速成”之風,論曰:“朝政一旦革新,在內則委任一名宰輔重臣,倐忽之間,王室倉庫的累世金寶、百萬之藏,為之一空;在外則韃靼剛南侵,而三帥的軍旗已經指向北方了。另外,招收人員眾多,選拔任用進用急速,甚至有一個月連續幾次升遷的。以前的弊病在于遲緩,現在的弊病在于急速。”

端平二年(公元1235年)夏,蒙古兵大舉伐宋,長驅直入。伯桂上疏提醒曰:“不宜徬徨動色,要鎮定以對應事變。”他見科舉考試敕賜門榜有“不敢諛怪”之語,借題發揮,奏曰:“諛為今日之大患,怪不值得顧慮。之有以直為怪者,乞詔主司專黜諛佞。”

近臣或薦某人有才者,伯桂曰:“自古小人自持一論,自為一黨,現在能夠為君子進言,和君子結交,大概是有君子在庇護小人了。”

針對宋理宗對群臣“欲保持汝母捃撫”的諭旨,丁伯桂上疏諫曰:“尊崇本生之親,一切遵守英宗、孝宗二祖的原有規章制度就已經足夠了。現在卻大力營建修繕皇家的宅第,增高加大陵園。官署的場所不像堂室,巫術邪道出入無間,小官鹽賞煩多,御封道宮的事項可以上逹天聽,這些做法尤其異常。孟子曰:‘惟大人為能格君心之非。’(只有大德的人才能糾正君主思想上的錯誤)。難道不能像前代的賢臣那樣,焚毀宮中使者傳出的皇帝批旨嗎?”有人要他回奏,伯桂曰:說“臣某認為不可以的!”

侍從宋理宗的親臣,有人薦舉某人有才能,伯桂曰:“自古小人自持一論,自為一黨。現在能為君子之言,締君子之交,大概有君子而庇護小人的人了。”矛頭直指皇親國戚和宦官近臣。

丁伯桂在御史臺二年時間,“諫疏盈篋,論事鯁直”,所論無不是時政熱點和朝政的焦點,主旨是大力扶持朝野的道德風尚,而且往往是當時名賢所未言或不敢言的,直切朝政之弊,顯示其御史氣質與忠廉正直品格。

四、出任給事,駁正政令

端平二年冬,丁伯桂除秘書省秘書少監(從五品),翌年遷祕書監(掌圖書、國史實錄、天文歷數事務,正四品)。又接連遷任起居舍人(掌記錄皇帝言行,以備修史)、中書舍人(掌奉行皇帝命令,草擬詔書,如有異議,允封還詞頭,正四品),均為皇帝身邊親臣、朝廷要職。嘉熙元年(公元1237年),除權吏部侍郎、遷給事中(掌管門下省日常公務,審讀內外出納文書,駁正政令、授官之失當者,糾治其違失,正四品)。三年之內,由御史而八遷,皆兼史官職務,甚為器重。

此間,丁伯桂雖已不在御史臺履職,依然關注時政,見機指陳朝政闕失,一年里就轉對一次,輪值奏事三次,進呈己見二次。對于皇宮的言論與行動,朝廷的重要任命,賢奸的去留,時局的盛衰,命運的順逆消長,指陳越發峻切,建議深刻而廣泛,論事盡言無隱,直指皇上,以至連宋理宗都害怕他。

蒙古軍入侵,丁伯桂進言:“大臣掌舵駕舟,如同為弱者作主。若先徬徨動色,同舟同室的人,將怎么辦呢?應當凝定志慮,以應事變。”當時臨近祭天大禮,夜晚大雷雨,宋理宗感到不安。伯桂借機發揮,批評理宗對諫官的異常態度,曰:“陛下本以好賢受諌聞名天下,近來因諫官忤旨,以至言語和神態變態,奏疏大多留置宮中不交辦,更換諌官、御史如同下棋一樣。這就是引發天象異常的最大原因。”

嘉熙元年(公元1237年),時任給事中的丁伯桂,針對朝政逐條列舉其錯失,比紹定火災的奏疏更加激烈痛切。韓休以皇后的親戚進官節度使致仕。丁伯桂退還朝廷詞臣撰擬詔敕的命令,曰:“此日后家一門儀仗,人們都在議論說,為何不移去招募戰士,以便把蒙古首領斬首?現今韓休不過是一個典禮賓贊之臣罷了,卻授予軍職,將如何面對祖宗原來的制度呢?”于是,宋理宗停止這個任命。宋理宗貴妃以美貌受厚寵,勾結奸臣亂政。理宗卻為閻美人加封名號,同時給她親屬進授官職,加恩者多達一百余人。丁伯桂認為施恩太濫,應于邊境稍為安寧后再進行。